在主流电影市场之外,有一类作品始终潜行在影像的边缘地带。它们不急于讲述故事,不追求情节高潮,而是专注于探索时间、记忆与感知的边界。实验影像,就是这样一片被忽视的疆域。《光的回声》正是其中的典型代表,它让人思考:影像,尤其是实验性的影像,究竟如何能捕捉到时间的“残响”——那些在主流叙事里被快速剪辑和清晰逻辑所抹去的时光回声。

时间的裂缝与影像的纹路

《光的回声》是一部很难被归类的电影。它没有线性故事,也没有明确人物关系。影片更像是一场影像与声音的交织,通过碎片化的画面、重复的构图、光影的闪烁,试图唤起观众内心深处对时间流逝的感知。导演将镜头对准了日常生活中最易被忽视的瞬间:光在墙上的缓慢移动、尘埃在空气中舞蹈、某个黄昏时分的静谧街道。这些画面并非偶然摆放,它们在时间中不断叠加、回旋,让人仿佛听见了时间自身的低语。

在影片中,导演对时间的处理方式很像东欧知识分子在《灰烬里的诗人》:东欧知识分子为何总活在失落中里那种复杂的怀旧与失落。不同的是,《光的回声》用更加抽象的影像语言来传递这种时间的“失重感”。导演并不满足于复现现实,而是在现实的缝隙中,寻找那些尚未被命名的、隐约的时间痕迹。

被忽视美学:光、影与残响

主流电影往往追求叙事的紧凑和画面的“干净”,而《光的回声》却偏爱模糊、残影与不确定性。影片中的光线时而锐利,时而柔和,像是某种记忆的折射。导演在访谈中曾说过,光本身就是时间的见证者——每一道光影的变化,都在无声地记录着时间的推移。这种美学选择,或许正是为什么许多观众难以进入这类作品的原因:它反直觉,不追求解释,只让你沉浸其中。

和《冰河时代的暮色》:北欧史诗影像为何总带悲壮寒意一样,《光的回声》利用自然元素营造氛围,但更偏向于细节与微观世界。你会发现,导演常常用超长镜头捕捉光线的流转,让观众几乎能感受到时间的拉伸感。正是在这些看似“无为”的镜头中,影片完成了对时间残响的可视化。

不被主流理解的原因

为什么像《光的回声》这样的实验影像总是被主流忽略?一方面,观众习惯了故事驱动的叙事节奏,对于抽象、无情节或碎片化的作品天然有距离感。另一方面,影评体系对“难以归类”的电影总是缺乏耐心。比起直白的情感宣泄,实验电影更像是一次观众与自我记忆的对话。它们让人停下来,重新体会时间的流逝与记忆的回响,这种体验并不轻松,却极为珍贵。

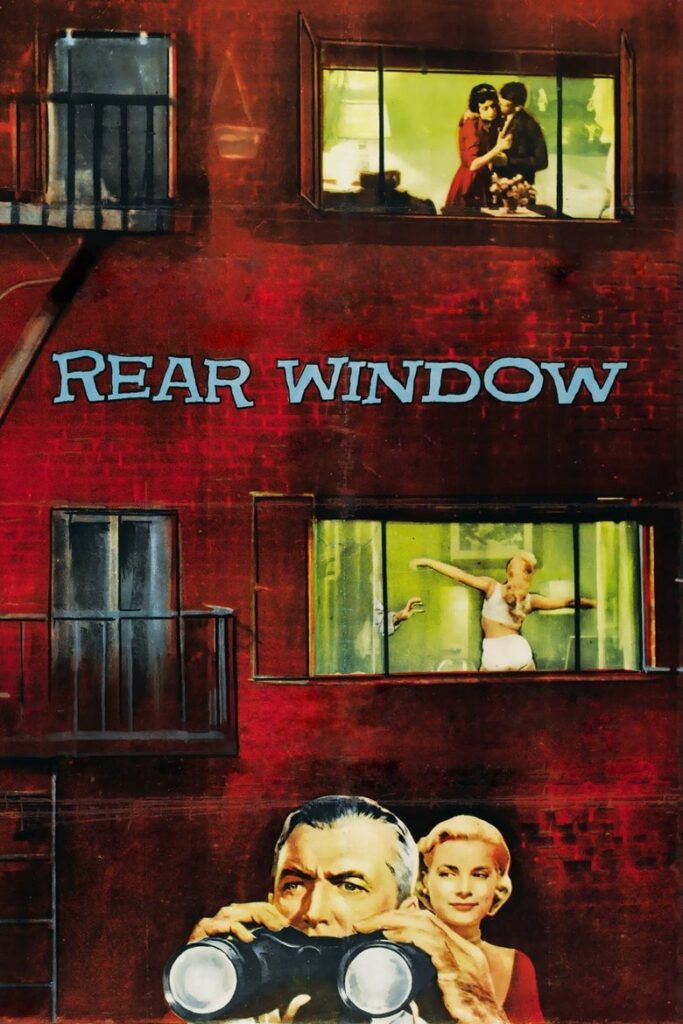

实验电影的价值,还在于它们不断试探影像的边界,让观众对“看电影”这件事本身产生新的思考。比如《后窗》 Rear Window (1954) 用窥视作为主题,但仍遵循叙事与悬疑的规律;而《光的回声》则让“观看”本身成为主题——没有事件的推动,只有观看与被观看的流动。这种转变,正是实验影像最具魅力的地方。

导演的个人美学与文化语境

导演在构建《光的回声》时,明显带有个人化的影像追求。他拒绝用对白解释一切,更喜欢用光、噪音、静谧的长镜头来引导观众进入状态。这种美学选择,与许多冷门国别、独立导演的实验电影有异曲同工之妙。比如在“《寂寞的十七岁》:青春片为何更能容纳破碎感”这样的作品中,导演同样以碎片化的时间线与不完整的叙事,构建出独特的情绪氛围。

在文化语境上,《光的回声》更像是一封给现代都市人的情书。它提醒我们,在被数字化、快节奏淹没的世界里,唯有用心感受那些被忽略的细节,才能真正与时间和自我建立联系。这种理念,或许正是许多观众在初看时感到“难懂”,却在反复回味后被其打动的原因。

让影像成为时间的容器

实验影像的魅力,在于它让观众重新思考:什么是电影?电影只是故事的载体吗,还是一种可以盛放时间、记忆、感官体验的容器?《光的回声》用极富诗意的方式,回答了这个问题。它不讲述某个人的故事,只让光与影在银幕上流动,让观众在观看中觉察到自身与世界的联系。

正因如此,这样的作品才值得被重新发现。它们唤起了我们对时间、记忆、感知的敏感,让电影回归最初的本质:感受,而非仅仅是理解。