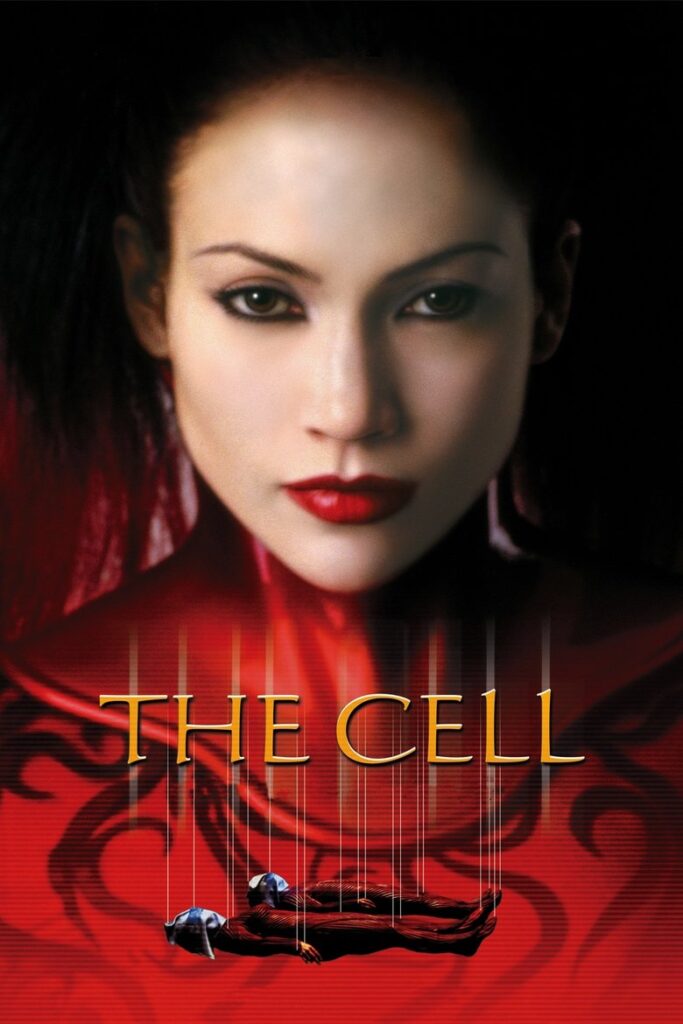

谁说科幻、惊悚与艺术实验之间一定泾渭分明?如果你厌倦了类型片的套路、对心理迷宫式的叙事欲罢不能,那么入侵脑细胞 The Cell (2000)或许会让你重新思考一部商业电影能承载多少先锋野心。导演塔西姆·辛不满足于制造惊吓或刺激,而是试图用极端的视听把观众拖进潜意识的裂隙,既是一次“视觉暴力”的冒险,也是一场关于人性黑暗的实验。

许多人初见入侵脑细胞 The Cell (2000)时,往往被它的画面所震撼:原色几乎要从屏幕里流出来,构图和服化道极致雕琢,许多场景如同萨尔瓦多·达利和弗朗西斯·培根的拼贴。相比同期好莱坞的商业大片,这部电影对空间与身体的想象远没有妥协。每次镜头切入连环杀手的意识深处,观众都像被硬生生地扯进了一个不属于现实的噩梦。塔西姆·辛用长镜头和广角镜制造出空间扭曲感,几乎要让人怀疑自己是在参观一座活生生的美术馆,而不是看一部主流电影。

与其说入侵脑细胞 The Cell (2000)在讲一个犯罪与追捕的故事,不如说它在探讨自我、创伤、欲望与恶的生成。影片用极端视觉隐喻,将心理创伤的层层包裹具体化——每一场景转换都如同揭开一层皮肤,深入一个人的秘密。主角进入杀手的脑内世界,不只是“破案”,更像是面对人类潜意识中最混沌、最难以言说的部分——混杂着恐惧、渴望、孤独与暴力。这种探索,远比许多直给的犯罪片、心理片更贴近真实的精神迷宫,也许正如《禁闭岛》之后:我们为何如此迷恋心理迷宫中所暗示的那样,观众渴望的不只是谜底,而是过程中的自我对照和共振。

但入侵脑细胞 The Cell (2000)为何始终难以和主流观众真正“握手”?一方面,它的美学过于前卫,带有强烈的东方装饰与超现实主义气质,这种非美国本土的美学表达让部分观众难以进入。另一方面,影片对人性的挖掘太赤裸、太不留情面:没有传统意义上的“正义”或“治愈”,只有不断向内剖开的疼痛与晦涩。它远不像大部分好莱坞悬疑片那样给出安全感,而是不断挑战观众的心理底线。

有人会想起另一部同样被低估的视觉实验影片——神经浪游者 Tetsuo: The Iron Man (1989)。新宿的铁锈和废墟、身体变形的极致景观,和入侵脑细胞 The Cell (2000)一样,都在通过视觉极端去表达心理和身体的崩坏。只是入侵脑细胞 The Cell (2000)用的是梦境与潜意识的逻辑,把病态美学推向极致,反倒让人开始分不清哪里是“真相”,哪里是“想象”。

这些作品之所以被主流忽视,恰恰是因为它们拒绝了简单标签:它们不满足于做一部“好看的惊悚片”或者“炫技的美术片”,更像是一场关于人性边界的自我挑战。而对于渴望拓宽视野、厌倦套路化叙事的观众来说,这种挑战才是最大的吸引力——它不只是视觉上的刺激,更是思考和情感上的撕扯。

反观今天的影像环境,像入侵脑细胞 The Cell (2000)这样将实验美学与类型电影融合的作品仍然稀缺。它提醒我们:一部电影的价值不在于它能否成为票房冠军,而在于它是否能在某一瞬间刺痛观众的神经,唤起对未知世界的好奇。有时,被忽视、难以归类,恰恰证明了它的独特与重要。