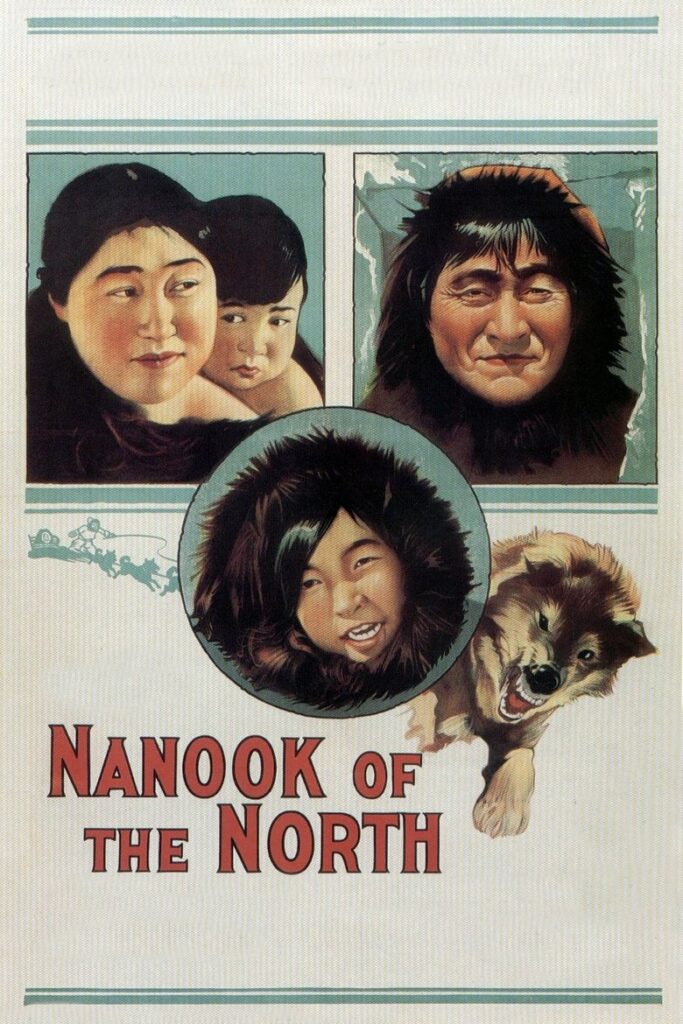

在电影史的长河中,总有一些作品像冰层下的微光,虽不耀眼,却足够坚韧和深刻。《北方的纳努克》 Nanook of the North (1922) 正是这样的一部电影。它不仅被誉为纪录片的开山之作,更以一种质朴而真挚的方式,挑战着我们对影像真实、导演意图与文化再现的全部认知。时至今日,这部百年前的黑白影像,依然在主流之外闪烁着历史与人性的光芒。

在今天这个信息过载、影像泛滥的时代,为什么还要回望《北方的纳努克》?它到底给了纪录电影什么样的原点?又为何被许多观众所忽略甚至误读?或许,正是在主流视野习惯性忽略的缝隙里,我们才能重新理解纪录片的意义——那种源于人性、超越时空的凝视。

首先,《北方的纳努克》最打动人的,是它对“真实”与“表演”边界的探索。导演罗伯特·弗拉哈迪以极为有限的技术条件,跟随因纽特猎人纳努克及其家人,记录他们在极地的生存日常。许多人批评这部片有“摆拍”成分,例如纳努克咬唱留声机、建造冰屋、打猎的场面都被重新演绎过。但正是这份“导演与被摄者的共谋”,让我们看见了影像与现实之间的张力。纪录电影的起点并不是冷静的、无干预的“事实机器”,而是一次次关于“怎么讲述世界”的创造性协商。相比许多后来的社会纪录片,《北方的纳努克》用最原始的影片语言,给观众留出了“参与”的余地——我们不是被动地接受事实,而是在片中纳努克的眼神、劳作与微笑间,和这个遥远文化发生真实的情感连接。

正如在《月光男孩》:成长与身份如何在光影中浮现中所讨论的那样,影像的力量从来不只在于再现现实,更在于唤起观众对他者境遇的共鸣。《北方的纳努克》用安静的镜头、缓慢的节奏,让我们同纳努克一起对抗风雪,也一同体会家庭、劳动、希望与无常。这种极致的生活体验感,是许多现代纪录片难以企及的。弗拉哈迪的镜头选择,常常带着一种温柔的尊重和耐心的凝视——哪怕是最艰难的捕猎,也被拍得像日常诗意的劳作。

其次,《北方的纳努克》至今仍被忽视的一个关键原因,在于它所展现的“异域世界”,和主流观影市场的期待始终有距离。现代影像消费习惯强调叙事快感、视觉奇观、情绪刺激,而纳努克的故事却是缓慢、琐碎、甚至在某些观众看来“乏味”的。它没有跌宕起伏的转折,也没有宏大的冲突,只是极地上一家人的一日三餐、一次次艰难的狩猎。这种近乎“反类型”的呈现方式,其实恰恰是对主流电影工业的一种反思:在真正的生活里,最重要的往往不是戏剧化的高潮,而是微小、持续的坚持和互相依靠。

这一点,也让《北方的纳努克》成为许多独立导演和实验电影人不断回望的对象。无论是阿彼察邦在《热带疾病》 Tropical Malady (2004) 中对日常与神话的融合,还是贾樟柯在《站台》 Platform (2000) 里对小人物命运的耐心凝视,都能看到纳努克式的“慢”与“实”。这些作品共同挑战了主流市场对“节奏”“故事”的单一理解,让观众学会在平淡中体会真实,在慢节奏里发现深刻。

在文化再现的层面,《北方的纳努克》其实也引发了诸多争议。有人批评它“异化”了因纽特文化,甚至带有殖民色彩。但如果我们能跳出当下的文化政治语境,重新理解弗拉哈迪的初衷,就会发现这部电影深刻地揭示了“观看”的复杂性。它不是单纯地把“他者”当作猎奇对象,而是尝试用影像与他们共同生活、共同叙事。哪怕有局限和误读,但这种真诚的追问,依然让它成为影史无法绕开的节点。

在今天众声喧哗、类型片统治市场的局面下,《北方的纳努克》更像是一种对“纯粹影像”的回归。它提醒我们:电影最初的魔力,不在于技术的炫耀、故事的复杂,而在于那种最简单的凝视和共情——用镜头去理解、陪伴、记录另一个世界的美与苦。

如果你曾被《酒精计划》:中年危机为什么适合被拍成实验电影中那种贴近生活、带有疏离感的影像质感所吸引,那么一定也会在纳努克的世界里找到属于自己的感动。真正的小众佳作,往往不是因为生僻才难以被理解,而是因为它们拒绝用“公式”讨好观众,反而用沉静和耐心等待你靠近。

《北方的纳努克》值得被重新发现。它不是一部古老的历史文物,而是一部仍然在发光的电影。它教会我们,如何用温柔的镜头,去感受那些远方的陌生生活,并在每一次注视中,找到影像和现实之间最本真的联系。