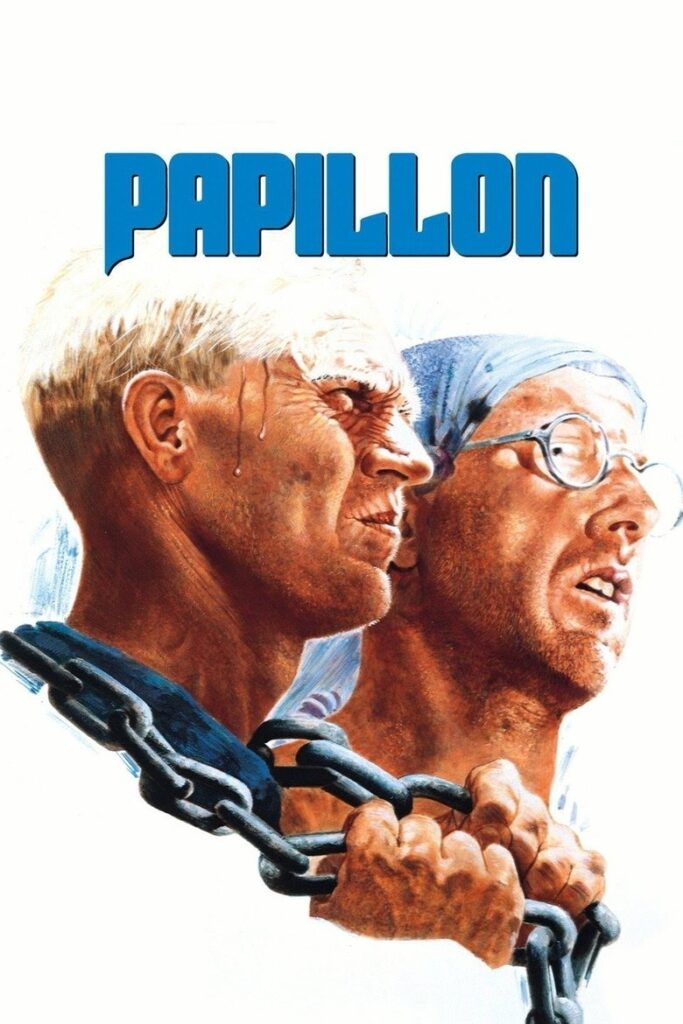

在主流大片里,越狱常常成为一场精巧布局的智力游戏。令人屏息的逃亡、密不透风的监控、步步为营的计划——这些吸引眼球的元素构成了类型片的“套路”。但真正打动影迷、在影史中留下深刻印象的越狱电影,往往超越了单纯的逃跑本身。比如《巴比龙》 Papillon (1973),它之所以在影迷心中成为不朽的象征,正是因为它把越狱变作了自由的寓言,而不是单纯的技巧展示。

法国作家亨利·查理埃的自传被搬上银幕后,导演弗兰克林·J·沙夫纳并没有拍成一部紧张刺激的刑侦片。他让镜头停留在南美群岛阴郁的天空、潮湿腐朽的牢房、囚犯们麻木的眼神和干裂的皮肤上,把观众一步步推向极端环境下的精神崩溃与重生。影片在真实和残酷之间游走:每一次失败的逃亡都让主角变得更像一只被关到绝望的困兽,但也让他对“自由”的渴望愈发纯粹。比起动作,电影更在意“人的精神可以被囚禁到什么程度”。

越狱题材的独特之处,在于它总是关于“囚禁”与“解放”的双重想象。主流视角下,越狱是对规则的挑战,是英雄主义的放大器。而像《巴比龙》 Papillon (1973) 这样的冷门经典,却更关心个体在极端压迫下如何保有尊严。影片中的友情、背叛、希望、绝望,都被导演用细腻的光影和节奏缓慢的叙事凝固下来,让观众感受到什么叫“生而为人”的本能抗争。

这部电影在美学上的“反类型”做法,令人难忘。沙夫纳选择了不讨巧的慢节奏,没有用剪辑制造紧张气氛,而是用时间的流逝来压迫观众神经。长镜头下,囚徒的身心磨损、岛屿的荒凉、自由的遥不可及,都化成了银幕上一种让人窒息的质感。这种风格,与主流商业片形成鲜明对比,也正是为什么它在当年未被市场完全接纳,却在影迷、影评人中成为被重新发现的宝藏。这种被忽视的价值,正如“《梦的安魂曲》之后:瘾的影像为何如此难以直视”所讨论的那样,有些电影的力量并不立刻显现,而是需要在观众心底发酵。

越狱类型的“自由寓言”并非只有《巴比龙》 Papillon (1973) 一例。来自伊朗的《出租车》 Taxi (2015) 也是一部关于“突破禁锢”的作品。导演贾法·帕纳西以出租车为流动监狱,在看似轻松的对话间,展现伊朗社会的种种限制和普通人追寻表达自由的无声抗争。帕纳西本人因政治原因被官方禁止拍片,却用一部“假装是纪录片”的手法,让电影本身成为越狱——导演与被禁锢的艺术之间的较量。这种作者性极强的表达方式,既是对现实的控诉,也是对“精神自由”的再定义。

主流电影很少会让观众直面“徒劳”的逃亡,因为那意味着反英雄、反高潮、甚至反娱乐。但独立导演和艺术片创作者往往更关注失败本身带来的意义。他们用越狱的外壳包裹着关于尊严、希望、身份认同的隐喻。《巴比龙》 Papillon (1973) 最终的开放结局,留给观众的不是胜利的满足,而是对自由本质的追问——什么才是真正的逃脱?

类型变体和少人讨论的影展遗珠,在“越狱”主题上往往更极端、更实验。比如日本动画导演今敏的《红辣椒》 Paprika (2006) 虽不是传统意义的越狱片,却用梦境为舞台,描绘了“内心囚禁”的挣扎。这种混合现实与幻觉的电影语言,打破了空间和边界的限制,把“越狱”变成了一场自我认知的冒险。在“《旅鼠之谜》:自然纪录片如何揭穿流言与集体误解”一文中也提到,冷门佳作往往能用极少的资源与极新的视角,挑战我们关于自由、规则、社会秩序的固有认知。

回看《巴比龙》 Papillon (1973) 这样的经典,被忽视的原因很大程度是它不按类型片的“娱乐法则”出牌。它不为观众提供简单的爽感和胜利,而是让人体验失败、等待、绝望后的微光。这种体验,只有真正热爱电影、渴望拓宽视野的观众,才能体会其中的深意。越狱电影的意义,从来不是关于如何逃出去,而是关于“为何要逃”——以及,人在最黑暗的牢笼里,如何保有一丝人性的火种。