在主流视野中,欧洲电影一直以其敏锐的历史洞察、深邃的人性描摹和对复杂情感的大胆探索而闻名。但在《朗读者》 The Reader (2008) 这类获得广泛关注的作品之外,仍有许多被忽视的欧洲佳作,在更为边缘和私人化的叙述中,持续追问着罪与爱的纠结命题。这些电影不讨好观众,不急于给出答案,而是通过冷峻、细腻的镜头语言,让观众在晦暗与光亮之间反复盘桓。

在现代欧洲艺术片的语境下,罪与爱并非对立,而常常是彼此缠绕的底色。导演们不惧于呈现人性的暧昧与矛盾,把道德困境、情感裂隙以及社会创伤化作影像肌理。比如,捷克导演雅库布·舍姆克的《无言的告白 Tichý společník (2010)》,用极简的对白和疏离的镜头,讲述了一段关于原谅与无法原谅的故事。影片拒绝煽情,主人公的挣扎几乎全部通过动作、停顿和空间的调度来传递。观众被迫直面角色的内心,体验那种“既不能原谅,也无法彻底憎恨”的撕裂。这样的表达方式,远离了好莱坞对罪恶的戏剧化和对爱的浪漫化,而是让情感在灰色地带中发酵,令人久久难以释怀。

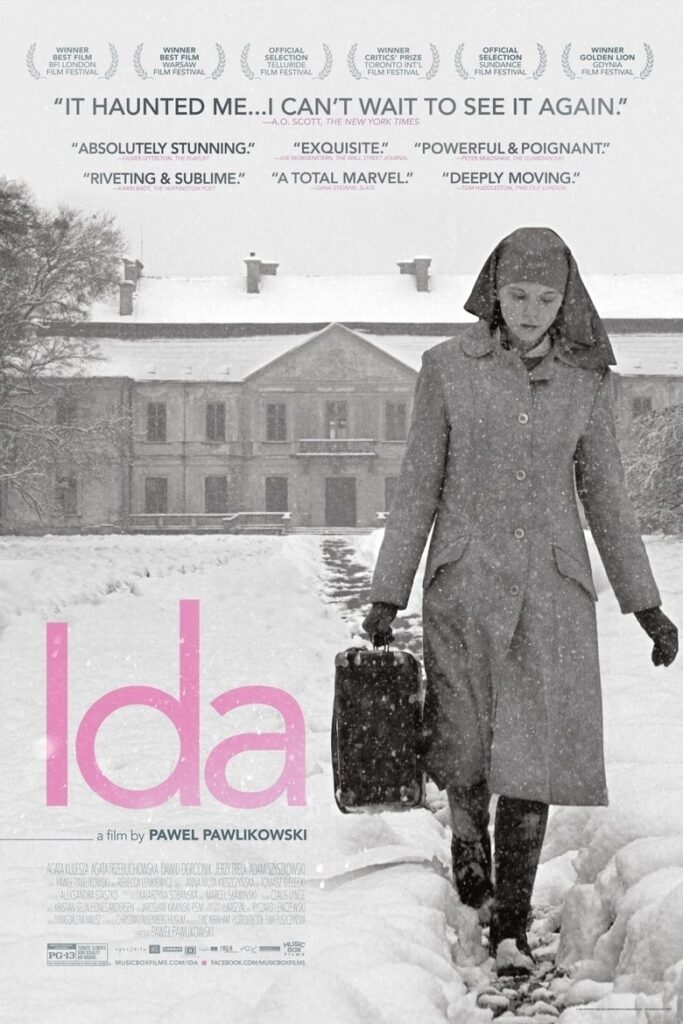

欧洲电影人有着与生俱来的历史负重感。他们常常把个人的爱恨放进集体记忆的洪流。波兰导演帕维乌·帕夫利科夫斯基的《修女 Ida (2013)》便是典型案例。故事设置在1960年代的波兰,修女艾达在成为修女前夕被告知自己的真实身世,逐步揭开家族被大屠杀撕裂的往事。导演用黑白画面和几乎静止的运镜,让角色在宗教、血缘、道德之间的选择变得异常凝重。罪与爱在这部电影中不是彼此对抗的力量,而是一种无法分割的命运交错。正如《阿黛尔的生活》:亲密关系中的成长与伤害所揭示的那样,欧洲电影偏爱用缓慢的节奏和细微的情感变化,把观众引入极其个人化的体验。

这些作品之所以难以被主流理解,是因为它们拒绝简单化——不把罪归咎于单一事件,也不把爱美化为救赎一切的力量。导演们善于利用空间、色彩和声音制造“情绪氛围”,比如《无言的告白 Tichý společník (2010)》里的冷色调房间、墙角的余光、人物呼吸的细节,都成为情感的承载体。观众仿佛置身于角色的身体内部,体会那种既有负罪感又渴望被爱的矛盾心情。这种美学追求,也让欧洲艺术片区别于好莱坞的鲜明叙事:它们更重视提问,而非解答。

罪与爱的主题在欧洲电影中,还时常被放进社会结构与集体历史的裂缝中加以放大。匈牙利导演拉斯洛·奈迈施的《索尔之子 Son of Saul (2015)》用极为主观的视角,跟随一名集中营囚犯在地狱般的现实里寻觅救赎的可能。镜头始终紧贴主角后脑,背景中的苦难和暴力被刻意模糊,观众只能通过模糊的声音和零星的视觉信息,拼凑出那段无法承受的历史。这种叙事选择极端克制,让罪与爱的张力在“看不见”和“听得见”之间被无限放大。导演用这种方式传达了一个极为残酷的事实:在极端恶之中,爱也许只剩下坚持一丝人性的意志。

在欧洲独立导演的创作中,这类关于罪与爱的探索,往往因为题材沉重、叙事节奏冷静、风格不趋同主流而被边缘化。许多观众习惯了线性叙事和情感宣泄,会认为这些电影“难懂”“沉闷”。但正是这种不合时宜,让这些电影在时间的长河中愈发珍贵。它们没有迎合快餐化的观影需求,而是在每一个镜头、每一次停顿中,沉淀出欧洲文化对善恶、美丑和爱的复杂理解。

如果说主流电影更像一场情感释放,那么这些被忽视的欧洲电影,则更像一场情感的考古。它们邀请观众细细体味角色的每一丝挣扎、每一次选择背后的道德重量。正如《一曲倾情》:音乐电影如何表达失败与重生所提到,艺术片的力量在于“让失败、悔恨、爱欲都变得值得被凝视”。罪与爱,作为欧洲电影的底色,并非只属于历史的记忆或个人的忏悔,而是流淌在每一部被低估的影像作品里,等待被重新理解与发掘。