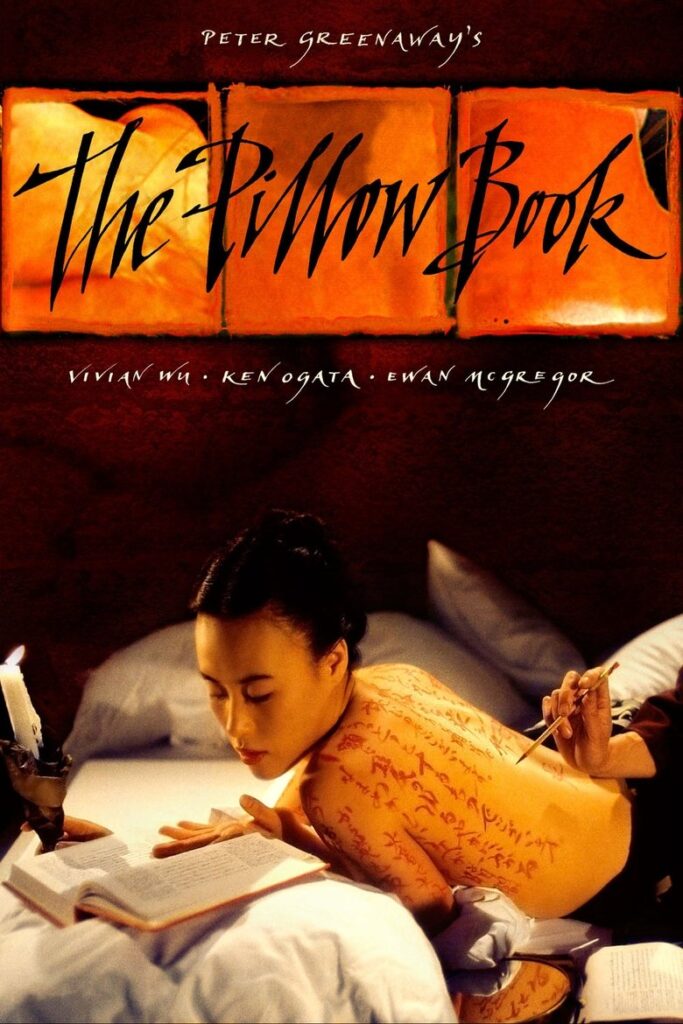

彼得·格林纳威的《枕边书 The Pillow Book (1996)》是影史上最难以归类、最具实验性的视觉体验之一。它的存在本身,就是对“电影是什么”这个问题的挑战——这部作品几乎被主流市场和普通观众忽略,但却在影像、身体、文字三者的交汇处,自成一道令人难以移开的风景。

在多数电影里,人体仅仅是角色载体,服务于叙事。但在《枕边书》中,身体成为了真正的画布。格林纳威用镜头、书法和肉体织就了复杂的美学网。他的主人公,不只是故事的承载者,更是书写与被书写的对象。影片中,书法和肉体交融,每一次在肌肤上的落笔,都是一次对自我身份、欲望、记忆的书写和重塑。这种融合东方美学与西方现代主义的方式,正是格林纳威的标志性手笔。

格林纳威对画面层次的极致追求,让《枕边书》远离了传统叙事。多重画中画、分屏、叠加字幕、数字化的构图,甚至有些片段像极了装置艺术。观众的注意力被导演有意分散,画面信息密集而流动,仿佛置身于一场视觉盛宴。相比之下,商业片的“顺滑”在这里荡然无存。正如在探讨《燃烧》为什么被称为近十年最神秘的亚洲文学改编电影时所说,某些艺术电影选择用碎片、留白和符号,逼迫观众主动参与解读。这种“不合时宜”的影像实验,正是《枕边书》未被主流所理解甚至拒斥的原因之一。

在文化语境上,《枕边书》借用日本古代才女清少纳言的日记意象,融合了中日书法与欧洲身体观念。格林纳威对东方美学的猎奇式再创造,既是致敬,也是误读。他让西方观众第一次以如此“亲密”的方式接触到书法美学,却又有意将其放置在冷漠、距离感极强的现代社会里。这种文化错位和挪用的张力,让影片本身成为一场关于“观看”的实验,不断推翻、重组我们对身份、性别、欲望和艺术的刻板印象。

影片中的性爱与身体展示,远远超越了情色的范畴。它们是书写、是宣告,也是反抗。每一场“书写”的仪式感,都是主人公对父权、对身份、对创伤的回应。格林纳威将性与文字解构为纯粹的身体语言,让欲望与文化、个人与历史之间的界限被彻底打破。

彼得·格林纳威的作者性还体现在他对“图像”的执迷。他的每一帧都是经过计算的构图,每一次色彩的变化都暗示着人物的心理波动。这种近乎强迫症的美学追求,让《枕边书》在观感上更像是一场动态画展,而非传统意义上的电影。和《隐秘的孩子》:英国社会现实为何如此沉默而尖锐那种冷静现实主义不同,《枕边书》是感官与理智的双重挑衅。

在主流市场,观众往往追求故事的流畅、情感的共鸣。但《枕边书》要求观者慢下来,甚至放弃“理解”本身。它更像是一场献给视觉、身体、文字的祭祀,只有愿意投入、愿意迷失的观众才能体会到其中的愉悦与痛苦。这种高门槛、低容错的观影体验,也让它成为了小众电影爱好者的珍宝。

与其说《枕边书》是一部电影,不如说是一次对“身体作为艺术媒介”的极端实验。它让人重新思考影像、文字、肉身三者的关系——我们是不是也可以用自己的身体,把生活、记忆、欲望写成一本独一无二的“枕边书”?

《枕边书》并不容易被喜爱,它被误解、被冷落,却始终在那些渴望突破视野的观众心中留下不可磨灭的印记。面对这样一部作品,或许最好的方式不是去定义它,而是让自己成为那个愿意“被书写”的人。对于渴望非主流体验、想要被影像撼动的观众来说,这部电影无疑值得被重新发现。