在主流影史的光环之外,总有一些电影静静伫立,等待被真正理解。《生之欲》Ikiru (1952) 是黑泽明导演最不张扬、却最能震撼灵魂的作品之一。它没有武士的刀光剑影,也没有历史剧的磅礴气势,而是以平凡小人物的日常,将“生命为何值得活”的命题,剖析得细致入微。对于习惯于剧情快节奏、视听冲击的今天,这部电影的节奏、镜头甚至结构,都显得古老而缓慢,但它的力量却在每一个静止和迟疑的瞬间蓄积,直至片尾才爆发出无声的呐喊。

黑泽明的镜头下,市政小职员渡边勘治的生活极为琐碎:文件、印章、无休止的推诿、与儿子的隔阂。很多观众初看时甚至会觉得无趣,但正是这种“无趣”,才让生命的虚无与渺小感缓缓渗透进每一个观众的心底。黑泽明没有用煽情的配乐或泪点来操控情绪,他让平凡本身成为情感的温床。与《一个叫马文的男人》:孤独症视角如何重塑现实 一样,《生之欲》里的人物视角并不宏大,却因真实而令人动容。

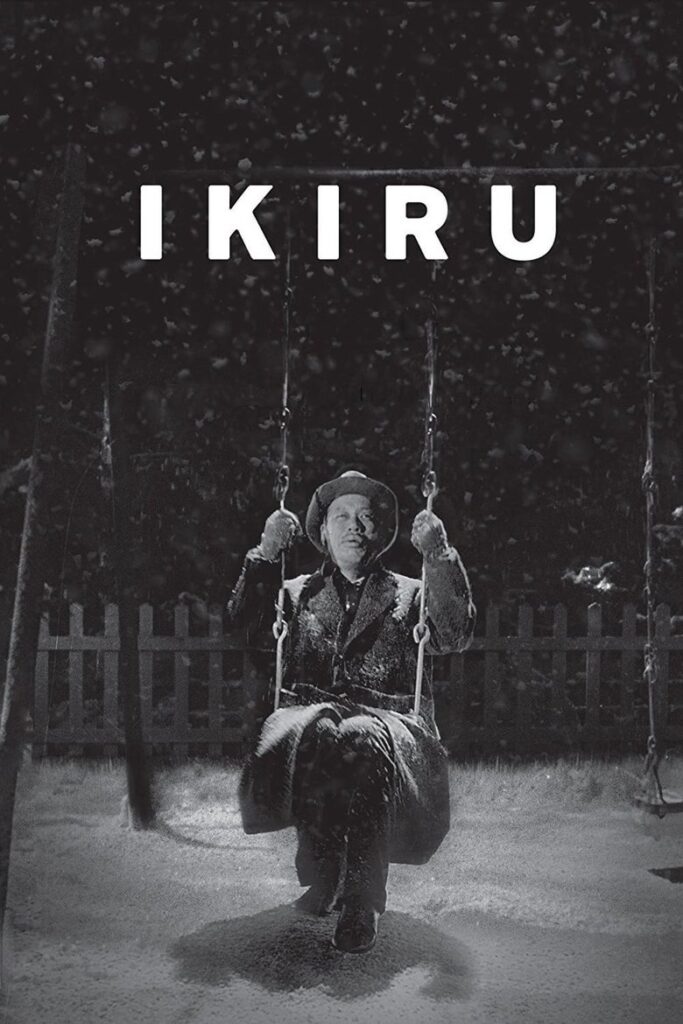

黑泽明为何总能把“平凡”拍出深度?一方面,他极度克制的镜头语言让观众有时间和空间去代入。渡边的沉默、迟疑、孤独,都在光影里缓慢展开。比如那场著名的秋千戏,夜色、微雨、昏黄的灯光,渡边坐在秋千上轻声哼唱,镜头没有刻意煽情,却让人感受到生命中最深刻的孤独与悲悯。这种画面之所以动人,是因为导演相信观众能体会到微小情绪的震荡。

黑泽明的“平凡”,并不是消解戏剧张力,而是用最质朴的生活细节,挖掘出生命的普遍痛感。这种美学追求在当时的日本影坛并不主流,大众更偏爱类型片、娱乐片,而《生之欲》的低调、克制、反类型选择,使它在商业市场上显得有些“被冷落”。即便放在今天,许多习惯了现代叙事节奏的观众,仍然会觉得这部片子“不够刺激”,甚至质疑它是否“老套”。但正是这种“过时感”,反而让影片成为一座不为喧嚣所扰的精神庇护所。

影片的结构同样大胆。它在中段突然结束主角的生命,将后半段交给同事们的议论与回忆。这种“解构性”的处理方式,打破了传统的主角叙事,反而让观众重新审视生活的意义——渡边究竟有没有改变世界?他的微小努力是否真的被看见?这种开放式的提问,使电影充满余韵。

从文化语境来看,战后日本社会的虚无感和个体失落,在这部影片中被极度放大。当时经济复苏与现代化进程让许多人陷入机械的工作循环。而《生之欲》用一个普通人的觉醒,质问整个社会:我们究竟是为了什么而活?它的意义远远超越了个人励志电影。正如《象牙游戏》:纪录片如何揭露全球黑色产业链 所展现的那种“个人对抗庞大系统”的主题,《生之欲》也以温和姿态刺痛了现代社会的冷漠。

选择这样一部作品重新“被看见”,是因为在浮躁的观影环境中,真正能让人静下心、对生命感到敬畏的电影越来越稀少。黑泽明用平凡讲透生命,不靠宏大叙事、不靠视觉奇观,而是用一声微弱的自白,点亮每个人心中最柔软的角落。许多艺术片、冷门佳作都在用类似方式与世界对话。它们不容易被主流理解,不追逐流量,却在沉默中积蓄改变人心的能量。

《生之欲》最大的独特性,是它把“活着”这件事还原为最原初的、最不被赞美的模样。没有英雄主义,没有救世主,只有一个人在黑夜中努力寻找微光。对于喜欢拓宽视野、渴望被电影触动的人来说,这是一部不可错过的低调杰作。