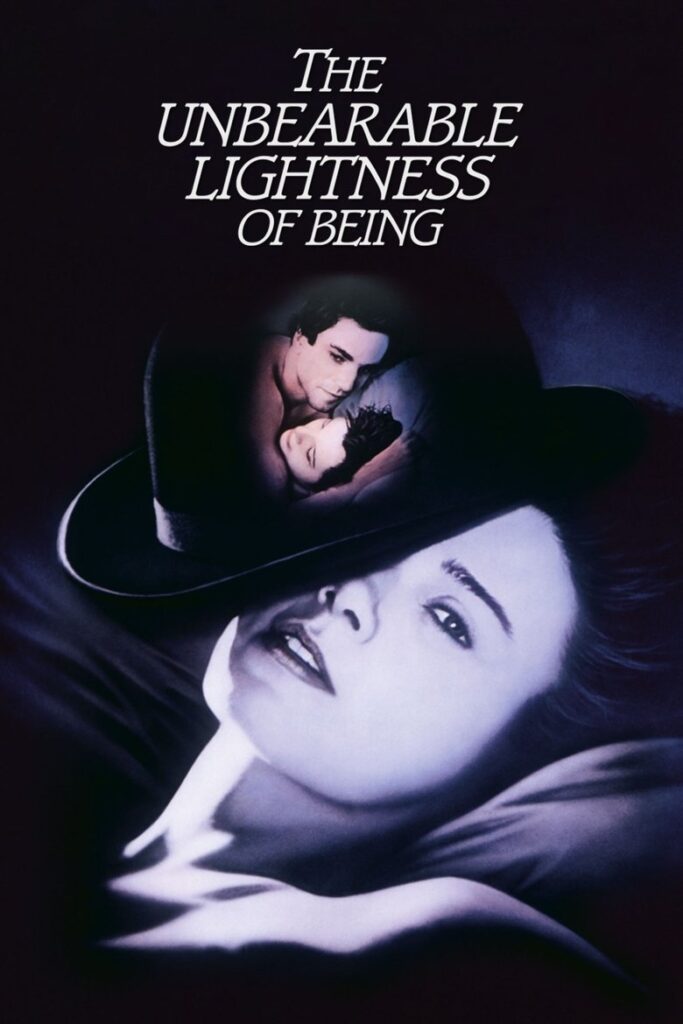

大部分观众熟悉的电影世界,是情节紧凑、高潮不断、人物抉择分明的。但在主流叙事的边缘,有那么一些影片,愿意直面人生最模糊、最难以言说的那些重量——比如轻与重的辩证。米兰·昆德拉的小说《生命中不能承受之轻》早已成为哲学意义上的经典,但它的电影版 生命中不能承受之轻 The Unbearable Lightness of Being (1988) 却在影史中显得既低调又神秘,像一道不会被所有人品尝到的风味。为什么这样一部承载巨大哲思的作品,在电影领域却始终“轻如鸿毛”,很少被主流热议?

先要理解这部电影的不被理解,得从它的气质谈起。这不是一部用来给你制造情感高潮的故事,它更像是一场流动的、无常的旅程。导演菲利普·考夫曼并没有简单地复制原著的哲理,而是用光影和镜头把“轻”和“重”化作了一种氛围。画面里布拉格的街头,总有点迷雾与疏离感,人物的身体在柔和的光线里游移,仿佛在说:人生的每一次选择,既无比重要,又无比虚无。你会发现,电影里的性爱、背叛、离别,都是轻飘飘地发生,却又在角色的灵魂里留下难以承受的痕迹。

电影最大的特别之处,是它把哲学当成一种体验,而非概念。很多电影喜欢用对白灌输思想,比如《这个男人来自地球》:哲学与科幻如何自然融合,就是用对话推动思辨。但 生命中不能承受之轻 The Unbearable Lightness of Being (1988) 大量依靠影像的细节和情感来传达。伊莎贝尔·阿佳妮饰演的特蕾莎,每一次凝视、每一次落泪,都像是对“重”的咀嚼;而丹尼尔·戴-刘易斯饰演的托马斯,他的飘忽、他的渴望,正是“轻”的写照。影片没有明确的善恶或启示,只有无数个“如果”与“未完成”,这种悬而未决,才是生活的真实质地。

在叙事结构上,这部片子带着一种刻意的松散。它没有传统意义上的高潮和解决,而是让角色的命运自然流淌。比如布拉格之春的历史背景,并不是简单的政治符号,而是像气流一样渗透进角色的情感。导演用长镜头和淡化的色彩,让观众感到一种漂浮感,仿佛一切都不曾真正落地。这种手法与主流大片追求的“因果必然”大相径庭,也正因如此,很多观众会在看片时觉得“没抓住重点”。这其实是导演的刻意选择——因为人生的重点,从来都难以言明。

西方电影史上,关于人生无常与选择困境的讨论从未停止过,但像 生命中不能承受之轻 The Unbearable Lightness of Being (1988) 这样用影像去模拟“意识流”的作品并不多见。它让观众参与到哲学的体验里,而非站在外部“理解”某种命题。这种方法,和安东尼奥尼的 爱情故事 L’avventura (1960) 或王家卫的 春光乍泄 Happy Together (1997) 有异曲同工之妙:故事本身变得次要,情绪和存在感才是主角。

主流观众很难接受这类影片的原因,在于它拒绝明确答案。大多数人习惯于电影给出一种价值判断——善与恶、对与错、坚持或放弃。但 生命中不能承受之轻 The Unbearable Lightness of Being (1988) 则不断提醒你:生活本来就没有标准答案。你是要像托马斯那样追求“轻”,还是像特蕾莎那样背负“重”?导演并不替你做选择,只是让你在观影过程中,逐渐意识到每个人的生命都处在两极之间的拉扯中。这种体验,正是很多影迷不断寻找的“观影余韵”,也是独立导演和影展遗珠作品最迷人的地方。

电影的美学也值得细品。摄影师用大量朦胧的逆光和浅景深,把角色包裹在一种不确定的氛围中。房间里的光线像是流动的水,城市的远景带着历史的灰尘。影片中有许多静谧的瞬间,比如窗前的沉思、雨中的凝望,这些带有诗意的画面,比任何台词都更能传递出“轻”的不可捉摸与“重”的无法卸下。和枝裕和在《比海更深》:枝裕和为何擅长拍失败者的温柔中塑造的日常悲喜一样,考夫曼用细致的镜头捕捉角色的内心波澜,让观众在平淡中感到震颤。

在文化语境上, 生命中不能承受之轻 The Unbearable Lightness of Being (1988) 诞生于冷战的尾声,布拉格之春的记忆还刻在欧洲人的集体潜意识中。影片虽然讲的是个人的情感,却始终带着历史的压迫感。观众在看似私人化的故事里,能读到政治、社会、个体命运的交织。这种多层次的表达,是当代电影越来越稀缺的品质。它没有把哲学当作高高在上的命题,而是让哲思渗透进了每一个生活细节。

很多被忽视的佳作,恰恰在于它们不愿意迎合市场,不急于给出“正确答案”。 生命中不能承受之轻 The Unbearable Lightness of Being (1988) 选择了用暧昧的姿态面对世界,让观众体验到思想的重量和情感的轻盈。这种来自艺术电影、独立导演的自觉探索,正是拓宽观影视野、深入生活本质的最好路径。对于那些渴望跳出现实窠臼、想要在电影中寻找自我投射的观众来说,这样的电影值得被一次次重新发现。