东欧电影,尤其是在主流视野之外的独立与艺术创作,总带着一种难以忽视的原始张力。它们常常拒绝粉饰现实,将历史的疮痍与民族的阴影赤裸裸地展现出来。与西欧经典的优雅疏离、好莱坞的精致叙事不同,东欧影像里有种不安分的血性,仿佛每一格画面都在挑战观众的神经极限。为什么东欧电影如此大胆,甚至敢于触碰极端的痛苦、混乱与人性的黑暗?这一切,从《被涂污的鸟 The Painted Bird (2019)》这样的作品开始,便有了直观的答案。

极致现实主义下的残酷美学

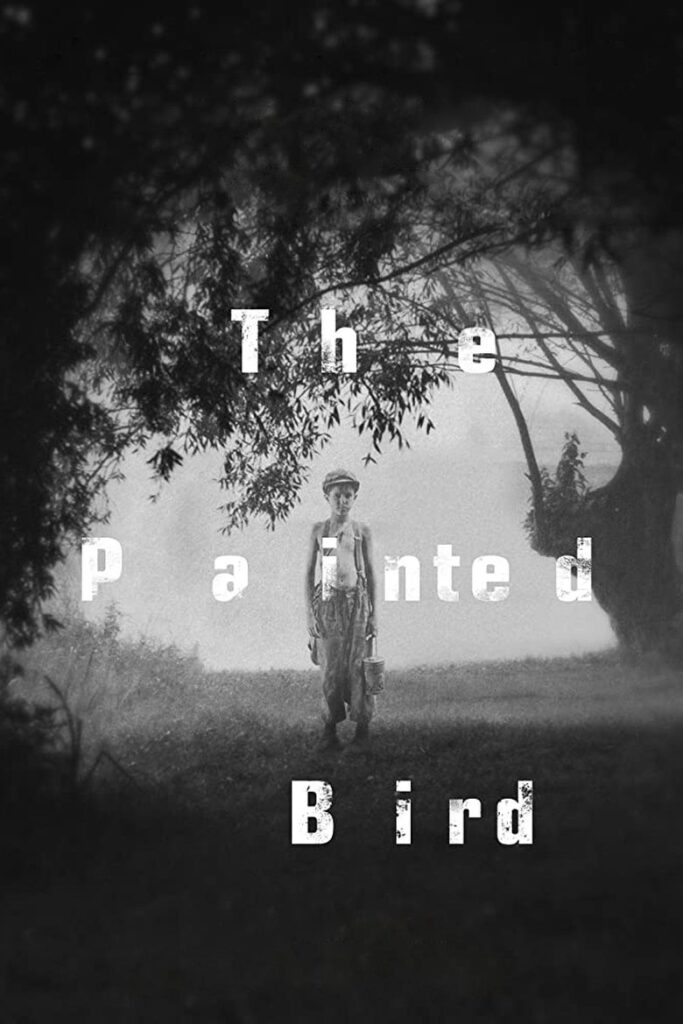

很多第一次接触东欧电影的观众都会被其极致的现实主义所震撼。以《被涂污的鸟 The Painted Bird (2019)》为例,这部改编自耶日·科济涅夫斯基小说的作品,将二战东欧的废墟、暴力与种族仇恨赤裸裸地推到镜头前。导演瓦茨拉夫·马尔豪尔没有回避任何残酷细节,黑白摄影下,镜头仿佛在凝视历史的伤口。与其说是“敢拍”,不如说这些创作者根本没有别的选择——他们的成长环境、集体记忆、民族身份,让他们本能地拒绝美化。

这种美学并非单纯的猎奇或故意“吓人”,而是一种对真实的极端追索。东欧艺术家长期生活在被压抑、被监控的社会中,电影成为他们表达压抑情感与历史反思的唯一出口。正因如此,许多东欧影像往往带有极强的个人色彩和批判性。

被主流忽视的文化语境

东欧电影之所以常常被主流市场边缘化,很大程度上源自它们极具地域性和历史性的表达。西方观众习惯了二战、冷战的宏大叙事,却很少真正进入东欧普通人的日常恐惧与荒谬。像《被涂污的鸟 The Painted Bird (2019)》这样用儿童视角展现极端暴力和人性崩坏的作品,在欧美主流院线往往被贴上“难以接受”、“过于黑暗”的标签。

但正是这些不被理解的部分,才构成了东欧影像的独特价值。它们让观众看到历史并非只有胜利者的书写,而是包含着无数无名者的苦难与挣扎。在《燃烧的马鞍》:东欧公路片里的孤独与革命这类讨论中,也能看到类似的思考——东欧电影善于将私人命运与时代巨变交织,让个体苦难成为国家记忆的缩影。

导演作者性与极端叙事

东欧独立导演往往极具作者风格,他们几乎以个人意志对抗整个主流电影工业的同质化浪潮。捷克导演扬·施万克梅耶 Jan Švankmajer 的作品就极富实验精神,他善于通过超现实与现实主义的融合,制造出令人不安的氛围。比如《奥泰莉亚的钥匙 Otesánek (2000)》,以民间传说为壳,潜入家庭结构与社会压抑的深层心理空间。

类似的还有匈牙利导演贝拉·塔尔 Béla Tarr,他的《撒旦探戈 Sátántangó (1994)》以极其缓慢的长镜头和灰色调,描绘东欧社会转型期的荒凉与绝望。导演们的摄影机不是在讲故事,而是在持续凝视,无情地剥开生活的保护层。这种叙事方式注重氛围、节奏和空间感,让观众必须与影片的苦涩情绪同频共振。

东欧影像为何值得挖掘

在被全球主流视野忽视的冷门影像中,东欧电影带给人的启发远超娱乐本身。它们证明了电影并非只能是舒适的消费品,也可以是严肃的历史见证、深刻的文化自省、甚至是疗愈集体创伤的仪式。正因如此,许多曾被低估的东欧作品,近年来在影展、学术界与电影爱好者中被重新发现。

这些电影的美学张力、极端表达和历史深度,让厌倦了套路叙事的观众重新感受到影像的力量。它们让人相信,电影仍然可以是对世界的挑战和质问——无论是《被涂污的鸟 The Painted Bird (2019)》的极端现实,还是《奥泰莉亚的钥匙 Otesánek (2000)》的怪诞寓言,都证明了东欧影像的不可替代性。对于渴望拓宽视野、突破审美惯性的观众来说,这些“敢拍”的作品,才是真正意义上的电影宝藏。