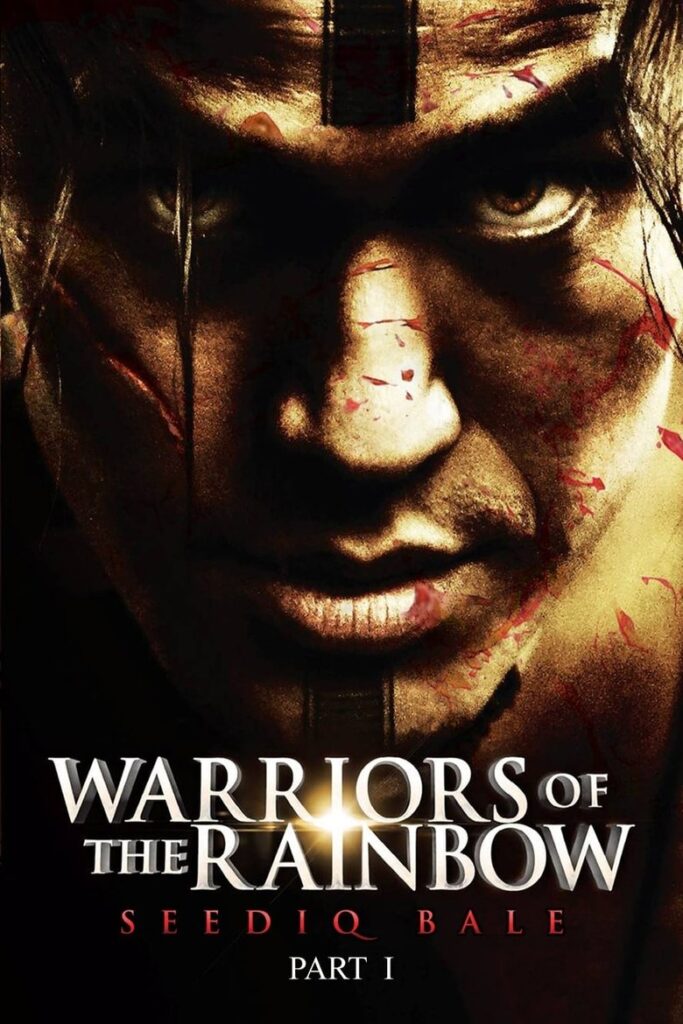

很少有华语电影能像《赛德克·巴莱 Seediq Bale (2011)》那样,在影像、叙事和文化层面同时完成如此大规模的实验。它不属于主流市场的宠儿,也很难用“票房黑马”来定义,但它确实以一种罕见的力度,打破了我们对民族史诗的固有想象。导演魏德圣以近乎疯狂的坚持,拍摄了这部台湾原住民抗日历史的鸿篇巨制,把被主流遗忘的族群、语言、甚至信仰,带回到银幕最中央的位置。

《赛德克·巴莱 Seediq Bale (2011)》的特别之处,首先来自它对“史诗”的重新定义。主流史诗电影往往沉迷于宏大的战争场面、英雄个人的史诗化叙事,强调胜利、牺牲与民族自豪感。但魏德圣更在意的是历史的褶皱——那些在民族叙事下被忽略的个人、部落、家庭。他用逐渐收紧的镜头,将山林、雾气、血腥与歌唱交织,把集体记忆中的“雾社事件”还原为一场关于身份、信仰与人性的极端挣扎。

观众很难在主流影院看到这样一部片子:它的对白几乎全部用赛德克语,演员大多没有被训练过,甚至许多配角都是部落里真正的族人。这样的选择意味着它从一开始就拒绝了商业片的“可消费性”,也因此被不少观众误解为“难以进入”或者“过于沉重”。但恰恰是这种“难懂”,让电影获得了独特的真实感和仪式感——你会在不知不觉中被带进赛德克人的世界,跟着他们一起呼吸山间雾气,感受祖灵的凝视。

很多人谈到民族电影,不自觉会联想到《绿皮书》:跨种族友谊如何避免落入刻板那种“和解式”的温情。但《赛德克·巴莱 Seediq Bale (2011)》却拒绝简单的道德二元。它所讲述的,并不是单纯的“弱者反抗强者”,而是族群存亡的混沌时刻:有部落背叛,有亲人反目,有信仰的破碎,也有自我救赎的尝试。魏德圣用极端写实的暴力场面,和极端诗意的山林画面,让观众反复体认到:民族的命运,往往比个人的选择更残酷,却也更难用好坏来评判。

美学层面,《赛德克·巴莱 Seediq Bale (2011)》展现了极高的完成度。摄影师几乎不用修饰的自然光,拍下湿润的丛林、苍茫的山谷、黯淡的篝火。每一次暴力发生,镜头不是追求刺激,而是反复聚焦于人的脸庞、眼神与颤抖的手。那些血腥和死亡,不是猎奇,也不是渲染,而是族群存亡时刻的必然。他们对“彩虹桥”的信仰穿插其间,既是死亡的出口,也是民族精神的象征。

导演个人风格也极为鲜明。魏德圣始终不让《赛德克·巴莱 Seediq Bale (2011)》滑向单一的“正义叙事”。你能看到他对角色的复杂同情——无论是抗争的莫那鲁道,还是选择屈服的族人,都有自己的理由。这样的处理让电影远离“英雄主义”的俗套,反而多了许多灰色地带与情感的真实。

但也正因如此,这部作品在主流市场长期被忽视。它的体量、语言、主题都太超前,超出了大多数观众的心理舒适区。在华语商业片普遍追求温和叙事、娱乐至上的年代,《赛德克·巴莱 Seediq Bale (2011)》极度冷静又极度激烈,既拒绝煽情,也不肯妥协于市场口味。它无疑是一部“难看懂”的电影,但也因为这种难度,成为了真正值得反复回望的经典。

若与同样关注被边缘群体、试图打破主流电影结构的作品对比,比如《楚门的世界》之前:主控社会为何成为电影母题,也许能体会到:真正重要的电影,总是敢于直面主流社会最不愿触碰的话题。只不过,《赛德克·巴莱 Seediq Bale (2011)》选择用部落的历史、族群的语言、仪式的美学,把“人”还原成血肉之躯,而非抽象的符号。

对于渴望拓宽视野、厌倦千篇一律类型片的观众,《赛德克·巴莱 Seediq Bale (2011)》无疑是一次感官与心灵的冒险。它告诉我们,电影不仅仅是娱乐和故事,更是被忽视的历史、被消音的声音、被遗忘的美学。电影作为世界的另一种记录方式,总有人在主流之外,执着地寻找属于自己的彩虹桥。