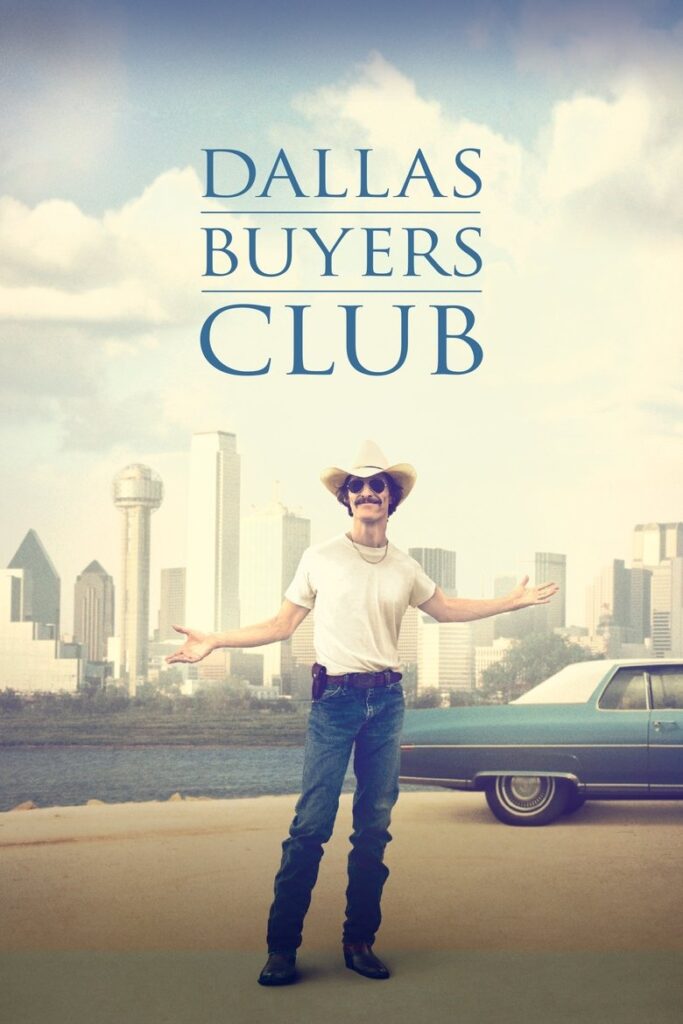

近年来,疾病叙事电影在主流市场中逐渐成为一种类型符号。《达拉斯买家俱乐部 Dallas Buyers Club (2013)》的成功无疑让更多观众关注到这一题材,但在它之外,真正能带来震撼与思考的小众疾病叙事电影却常常被主流视野所忽略。疾病不仅是身体的困境,更是一种社会结构、文化观念的隐喻。脱离好莱坞英雄式的拯救叙事,疾病题材能否被拍成更私密、更复杂、更具有张力的作品?

许多被主流忽视的疾病电影,往往选择了远离煽情和励志的传统路径。它们不以疾病为悲情卖点,而是让疾病成为观察社会、亲密关系、甚至自我认知的窗口。比如,来自伊朗的影片《分离 Nader and Simin: A Separation (2011)》,虽然表层是离婚故事,但阿斯哈·法哈蒂将阿尔兹海默症的父亲置于叙事核心,让疾病成为家庭伦理困境的催化剂。这种处理方式让病症变得无比真实而无法回避:它不只是患者的苦难,更是全家人、甚至整个社会道德观念的挑战。

与其说这些电影在讲疾病本身,不如说它们在讲疾病如何重塑生活的意义。电影《别让我走 Never Let Me Go (2010)》曾在站内被提及,它用克隆人的身体困境,探讨了“生命的有限”与“爱的无力”这一主题。类似地,瑞典导演鲁本·奥斯特伦德的《高压 Högtryck (2006)》则以神经症为切口,用极致冷静的摄影与配乐,表现疾病给人带来的异化体验。观众在观影过程中并不会感到廉价的同情,而是被带入一种无法言说的疏离与孤独。

有些电影甚至直接拒绝主流叙事的结构。例如加拿大导演阿兰·莫利塞的《爱在心头 Maelström (2000)》,用碎片化时序和充满隐喻的视觉元素,让观众沉浸在一个因疾病而濒临崩溃的精神世界。此类作品让疾病不再是“事件”,而是持续的、流动的情绪状态。与主流电影的“战胜疾病”逻辑不同,它们更关心疾病如何侵蚀主体、撕裂身份、重组人与世界的关系。

在文化语境上,冷门国别的疾病电影往往能突破西方叙事的单一性。比如土耳其导演努里·比尔盖·锡兰的《远方 Uzak (2002)》,通过慢节奏长镜头捕捉主人公慢性病的日常,表现了“病”这个词在不同社会背景下的多重含义。疾病不再是个人的私事,而是牵连着代际、城乡、性别乃至整个文化结构的隐喻。

这些作品之所以被忽视,往往是因为它们没有给出明确的情感出口。它们拒绝煽情,拒绝用疾病制造苦难消费,反而让观众在复杂的情绪体验中自我追问:我们对“健康”“正常”的执念,是否本身就是一种压抑?

也有一些实验性极强的独立导演,把疾病当作影像探索的场域。比如澳大利亚导演莎莉·波特的《天使之爱 Orlando (1992)》,虽然不直接讲疾病,但通过主角的跨越时空、自我变形,把身体的变异隐喻为疾病般的异化体验。这样层层叠加的美学策略,把疾病从医学意义上抽离出来,变成了关于身份、欲望与变动的哲学探讨。

当疾病成为叙事的中心,它能揭开哪些被社会遮蔽的真实?主流的疾病电影多半强调战胜病魔、守望希望,而这些鲜被讨论的小众佳作,则大胆地面对了疾病带来的痛苦、不确定、甚至无解。它们提醒观众,疾病不是旁观者的泪点,而是每个人都可能遭遇的边界体验。

在主流叙事的外部,疾病题材电影还有怎样的可能性?无论是《分离 Nader and Simin: A Separation (2011)》对于家庭和社会道德的无声拷问,还是《远方 Uzak (2002)》在日常琐碎中对生命意义的追寻,这些被忽视的作品都用极富作者性和地域特征的镜头,拓宽了疾病叙事的边界。像《末日危途》:父子关系如何在废墟中重生这样的影像探索,其实也暗含了“疾病”作为现代性危机隐喻的可能。

或许,疾病的力量正源于此——它让我们直面无常,重新理解人与世界的联系。真正值得被发掘的疾病叙事,不是关于如何“治愈”,而是关于如何“共存”。