电影史的书写长期由男性视角占据主导,女性创作者的声音往往被归类为”小众”或”私人化”,仿佛只有宏大叙事才配得上普世意义。但真正触及生命纹理的,恰恰是那些从未被充分言说的经验——关于身体的羞耻与觉醒,关于家庭结构中的隐形劳动,关于在父权凝视下艰难生长的过程。这些故事不该被边缘化,它们构成了人类经验版图中被遮蔽已久的另一半真实。

被凝视与反凝视之间

女性导演作品往往拒绝将女性角色简化为欲望客体或情节工具,转而深入那些曾被视为”不够戏剧化”的日常细节。镜头会停留在厨房的油烟、镜子前的犹豫、深夜独自清洗床单的疲惫,这些被主流叙事省略的瞬间,恰恰承载着结构性压迫如何渗透进呼吸与皮肤。

母女关系是女性叙事中反复出现的母题,但它远非温情脉脉的亲情赞歌。更多时候,镜头捕捉的是代际创伤的传递——母亲曾经的妥协如何成为女儿的枷锁,女儿的反抗又如何刺痛母亲未愈的伤口。这种关系中既有深刻的理解,也有无法弥合的断裂,它揭示出父权制如何让女性在家庭内部相互消耗。

身体经验的书写尤为大胆。月经、怀孕、流产、性暴力,这些被主流电影回避或浪漫化的主题,在女性导演的镜头下获得真实而复杂的呈现。摄影机不再扮演偷窥者,而是成为记录疼痛与觉醒的见证者。构图往往打破经典的”美感”规则,用不稳定的手持、逼仄的空间、刻意的失焦来传递主人公的困顿与挣扎。

光影中的六种声音

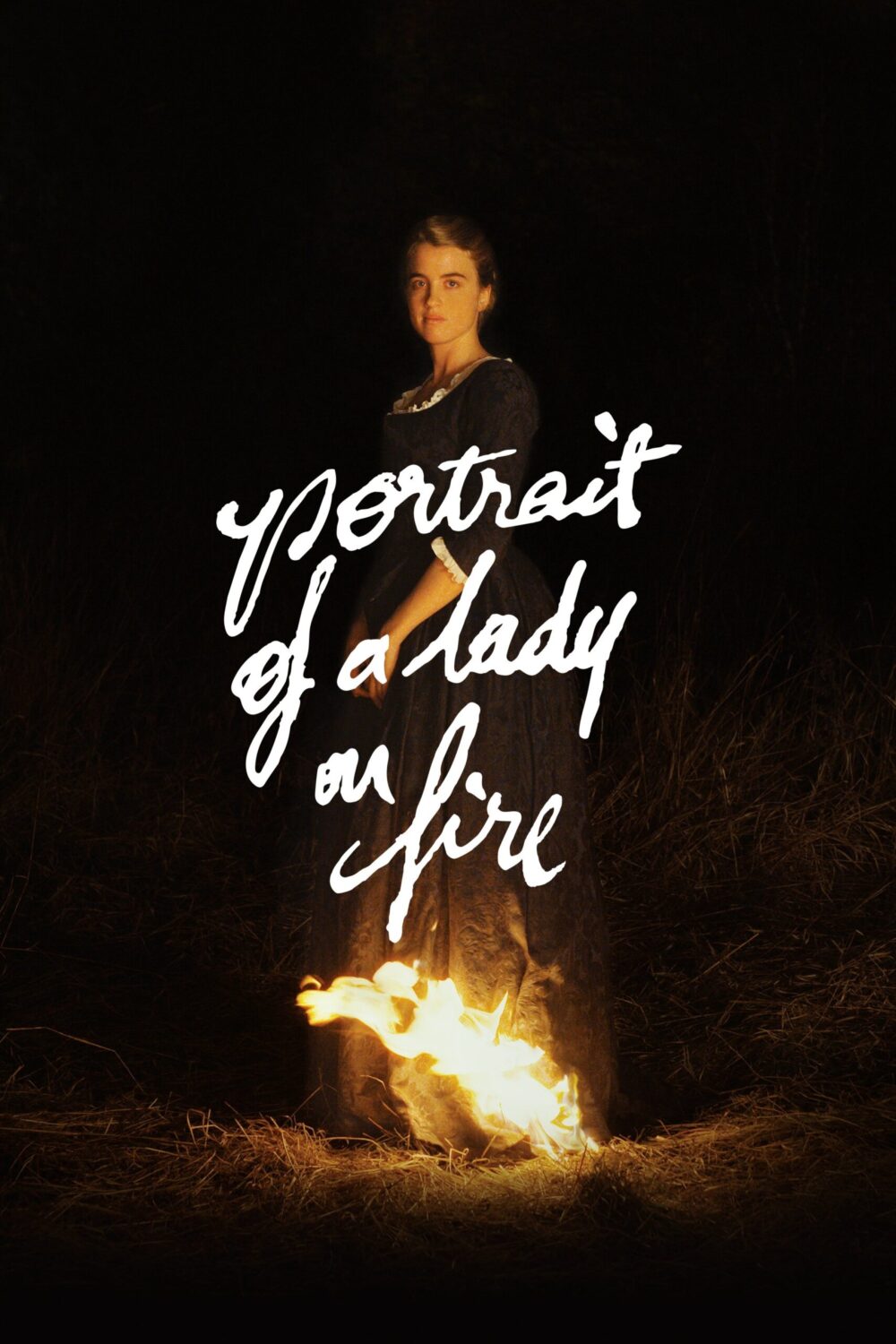

《燃烧女子的肖像》(Portrait de la jeune fille en feu·2019)由瑟琳·席安玛执导,讲述十八世纪一位女画家为待嫁贵族小姐绘制肖像的故事。影片几乎没有男性角色在场,却处处可见父权秩序的幽灵——那幅即将送往未婚夫手中的肖像本身就是一份商品契约。席安玛用大量静止的凝视镜头消解了传统男性目光的侵略性,两位女性之间的观看成为平等对话。海滩篝火旁,裙摆在风中燃烧的瞬间,既是对俄耳甫斯神话的重写,也是对女性欲望不可抑制的视觉宣言。戛纳最佳编剧奖实至名归。

《少女离家日记》(Wadjda·2012)是沙特阿拉伯首部由女性导演执导的长片。海法·曼苏尔以一辆绿色自行车为核心意象,讲述少女瓦嘉达在严苛宗教氛围中对自由的渴望。影片没有煽情控诉,而是用近乎纪实的镜头呈现日常规训如何塑造身体——女孩被要求压低声音、遮蔽身形、放弃奔跑。母亲为筹钱暗中贩卖自己的嫁妆,父亲准备迎娶能生儿子的第二任妻子,这些细节勾勒出女性在家族延续逻辑中的工具化处境。结尾处,瓦嘉达用《古兰经》背诵比赛的奖金买下单车,骑行的背影成为整部影片最激进的抵抗姿态。

《水》(Water·2005)是迪帕·梅塔”元素三部曲”的终章,聚焦1938年印度殖民地时期的寡妇境遇。八岁女孩楚娅被送入寡妇收容所,在那里见证年轻寡妇被迫卖淫以供养其他人、年长寡妇在绝望中自我物化的过程。梅塔的镜头充满诗意却不回避残酷,恒河水既是宗教净化的象征,也是吞没女性尊严的深渊。影片因触及种姓与宗教议题在印度遭禁拍,辗转斯里兰卡完成,最终入围奥斯卡最佳外语片,其艺术价值与争议性同样深刻。

《女人们》(Mustang·2015)由土耳其-法国导演丹尼兹·葛姆雷·埃尔古文执导,讲述五位孤儿姐妹因与男孩在海滩嬉戏而被保守家庭囚禁、逐一嫁出的故事。影片开场阳光灿烂的奔跑场景与之后铁窗内的囚禁形成强烈对比,房屋逐渐从家变为监狱。导演用姐妹们偷偷观看足球赛、集体逃往体育场的段落,展现少女如何在压迫中生成集体反抗意识。最小的妹妹最终带着次姐逃离婚姻牢笼,驾车冲向伊斯坦布尔的镜头既决绝又悲凉——她们获得的自由,建立在其他姐妹被牺牲的基础上。

《蜂蜜之地》(Land of Honey·2019)严格说是纪录片,但北马其顿导演塔玛拉·科特夫斯卡与柳博米尔·斯特凡诺夫的镜头语言具有强烈诗性。影片记录末代养蜂女哈蒂泽照顾失明母亲、与自然共生的日常,当游牧家庭闯入打破平衡后,人与自然、传统与现代的冲突骤然激化。哈蒂泽始终未婚,她的劳动不为男性家族服务,却要承担照料母亲的全部责任。导演没有赋予主人公”坚韧女性”的刻板标签,反而捕捉大量疲惫、愤怒、脆弱的瞬间。圣丹斯评审团大奖与最佳摄影双料获奖。

《告别》(Beau Travail·1999)虽由女性导演克莱尔·德尼执导,却罕见地将镜头对准男性军营。但这恰恰是一次深刻的性别实验——德尼用去性别化的凝视拍摄男性身体,消解了力量崇拜背后的暴力美学。影片改编自梅尔维尔小说,讲述法国外籍军团中一位中士因嫉妒下属而自我毁灭的过程。德尼的摄影机痴迷于重复的军事训练动作,将其转化为某种仪式性的舞蹈,既展现纪律对身体的规训,也暗示欲望如何在压抑中变形。结尾处,主人公在迪斯科舞厅独舞的长镜头,成为影史经典时刻。

《艾蒂的夏天》(Ága·2018)由保加利亚-德国导演米利娅·什科普洛娃执导,将镜头对准西伯利亚原住民家庭。年迈夫妇在苔原上游牧,妻子艾蒂默默承担全部家务劳动——缝补帐篷、喂养驯鹿、处理兽皮。影片几乎没有对白,用大量固定长镜头记录劳动本身。当艾蒂病倒,丈夫才意识到自己对妻子劳动的彻底依赖。什科普洛娃的摄影极简却有力,冰原的苍茫与人物的渺小构成视觉张力,揭示出即便在远离现代文明的地方,性别分工依然是无声的压迫。

《塔利》(Tally·2018)由贾森·雷特曼执导、迪亚波罗·科蒂编剧,是少有的正面书写产后抑郁与母职疲惫的主流电影。莎莉兹·塞隆饰演的玛洛在第三个孩子出生后陷入崩溃边缘,夜间育儿师塔利的出现成为救赎。影片后半段的反转揭示塔利是玛洛年轻时的投射,这不是简单的心理惊悚设定,而是对母职如何吞噬女性自我的隐喻——她只能在幻觉中找回曾经的自己。科蒂的剧本拒绝廉价的女性团结叙事,直指核心问题:当整个社会将育儿责任推给个体母亲,任何个人努力都是不够的。

更多隐秘的光

若希望继续探索,可关注《阿黛尔的生活》(La Vie d’Adèle·2013)、《伯德小姐》(Lady Bird·2017)、《离开》(Partir·2009)、《鱼缸》(Fish Tank·2009)、《冬天的骨头》(Winter’s Bone·2010)。这些作品或聚焦性取向觉醒,或书写母女和解,或呈现女性逃离的代价。

为何观看她们

这些影片不提供舒适的观影体验,它们的价值在于强迫观众正视那些被系统性忽略的痛苦与挣扎。适合愿意直面不适、思考结构性压迫如何具体作用于个体生命的观众。当我们学会以她们的视角观看世界,才可能真正理解”普世”曾经遗漏了什么。

—