梦是人类精神结构的裂缝,也是影像艺术最诡谲的实验场。当导演将镜头对准那些模糊了清醒与沉睡边界的瞬间,电影便不再是叙事工具,而成为通往潜意识深渊的密道。本文聚焦七部在梦境叙事中探索记忆断层、身份崩解与时间褶皱的小众作品,它们拒绝线性逻辑,以碎片、重复与变形构筑出真实与虚幻交融的影像迷宫。

梦境电影的三重面孔

梦境主题电影往往在叙事结构上刻意制造断裂。不同于传统故事的因果链条,这些作品借用梦的非线性特质,让时间倒流、空间折叠、人物身份互换。观众被迫放弃理性推演,转而依靠直觉与联觉去感知情绪暗流。

在意象与符号层面,梦境电影钟爱重复出现的物件——旋转楼梯、破碎镜面、静止的钟表——它们既是视觉锚点,也是心理创伤的具象化隐喻。这些符号不服务于情节推进,而是作为情绪标记,在影片中反复浮现,强化观众的焦虑或迷惑感。

摄影与声音设计则成为区分现实与梦境的唯一暗示。过曝的光线、失焦的镜头、突然截断的环境音,这些技术手段消解了影像的确定性,使观众始终悬浮在真假难辨的观影体验中。某些导演甚至故意抹去梦醒时刻,让整部电影沉浸在永恒的梦魇状态。

七部沉入潜意识的影像标本

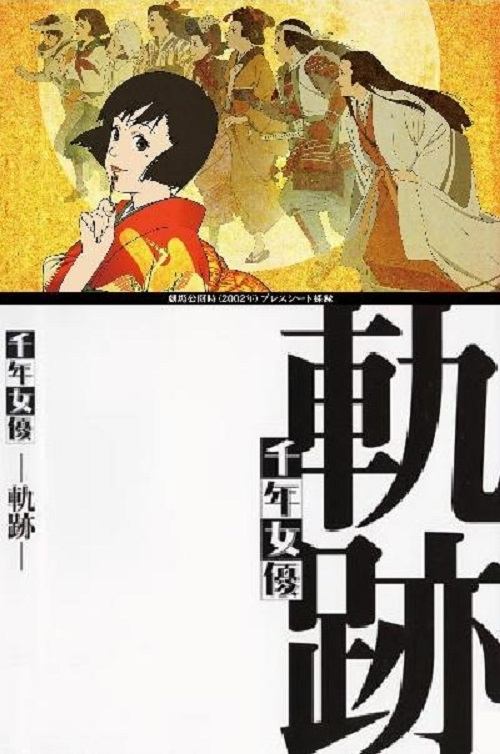

《千年女优》(Millennium Actress · 2001)

导演:今敏

这部动画将一位退隐女演员的回忆拍成跨越时空的追寻之旅。今敏不设边界地让记忆、电影角色与现实人生三重叠加,采访者与被采访者在战国、明治、昭和的片场中穿梭,梦境成为联结个人历史与国族记忆的媒介。影片核心不在于还原真相,而在于展现人如何通过虚构的梦来支撑真实的自我。

《安达卢西亚之犬》(Un Chien Andalou · 1929)

导演:路易斯·布努埃尔、萨尔瓦多·达利

超现实主义电影的开山之作,十七分钟内密集呈现剃刀割眼、蚂蚁爬手、被拖拽的钢琴等暴力意象。布努埃尔与达利刻意抛弃叙事逻辑,将弗洛伊德心理分析的原始欲望可视化。这部作品不解释梦境,而是成为梦境本身,观众被迫接受视觉暴力的直接冲击,无法用理性消化影像。

《橡皮头》(Eraserhead · 1977)

导演:大卫·林奇

工业废墟中的黑白噩梦。林奇用粗糙颗粒的胶片质感、持续的机械噪音与畸形婴儿的尖叫,营造出窒息般的梦境体验。主人公亨利游荡在暖气片后的异次元空间,影片拒绝给出任何心理分析的抓手,只留下纯粹的恐惧与不适感。这种拒绝阐释的姿态,恰是梦境本质的极致呈现。

《去年在马里昂巴德》(L’Année dernière à Marienbad · 1961)

导演:阿伦·雷乃

在巴洛克宫殿的镜廊与花园中,男女主角反复争论”去年是否相遇”。雷乃将时间剪成无数碎片,同一场景用不同台词、姿态、光影反复拍摄,使观众无法判断哪段是记忆,哪段是想象。这部作品将梦境主题推向哲学层面:如果记忆无法被证实,那么过去是否存在?

《迷雾中的刺猬》(Ёжик в тумане · 1975)

导演:尤里·诺尔施泰因

苏联定格动画的巅峰。小刺猬在浓雾森林中迷路,遇见漂浮的马、消失的萤火虫与沉默的猫头鹰。诺尔施泰因用层层透光纸制造出梦幻景深,雾既是视觉阻隔,也是心理困境的象征。影片没有恐怖元素,却弥漫着孤独的忧伤,这是儿童视角下对未知世界最纯粹的梦境化呈现。

《四百击》片段与特吕弗的梦境实验(Les Quatre Cents Coups · 1959)

导演:弗朗索瓦·特吕弗

虽非全片梦境叙事,但少年安托万在矫正所的噩梦片段,以扭曲变形的面孔、挤压的空间与突然惊醒的剪辑节奏,精准捕捉青春期焦虑。特吕弗没有用特效渲染,而是借助演员表情与近景特写,让梦的压迫感渗透进写实主义风格中。

《恶魔的舞会》(Häxan · 1922)

导演:本杰明·克里斯滕森

这部瑞典纪录剧情片以中世纪猎巫史为背景,用大量梦境段落再现信徒、修女与异端的幻觉。克里斯滕森将宗教狂热视为集体梦魇,镜头在审判现场与魔鬼幻象间切换,揭示梦境如何被权力操控、成为社会压迫的工具。默片时代的表现主义布光与夸张表演,反而强化了梦的原始恐怖感。

延伸观影线索

若想继续探索梦境影像的更多可能,以下作品可纳入片单:

– 《穆赫兰道》(Mulholland Drive · 2001)

– 《梦》(Dreams · 1990)

– 《审判》(Le Procès · 1962)

– 《去年在马里昂巴德之后》相关短片集

– 《镜子》(Зеркало · 1975)

在梦的废墟中醒来

这些影片不提供答案,它们只是打开一扇通往潜意识的侧门。对于愿意放弃情节依赖、接受视听挑战的观众,梦境电影提供的是另一种观看方式——不再追问”发生了什么”,而是感受”我为何不安”。当银幕熄灭,那些无法被理性消化的碎片意象,或许正是我们理解自身精神结构的唯一诚实路径。适合深夜独自观看,配一盏昏黄的灯。