高加索山脉的阴影始终笼罩着格鲁吉亚。这个夹在黑海与里海之间的小国,历史上曾是波斯、奥斯曼和俄罗斯帝国的角力场,苏联解体后又经历了内战与领土冲突。正是这种被大国挤压的命运,让格鲁吉亚电影带着某种独特的克制:它既不像俄罗斯那样宏大沉重,也不似西欧那般精致冷淡,而是在破碎的日常中捕捉人性的韧性。这些影片很少出现在国际主流视野,即便在欧洲影展获奖,也常因小语种传播困境而迅速淹没。

高加索褶皱里的影像气质

格鲁吉亚电影有种奇特的”双重性”。一方面,它继承了苏联时期帕拉杰诺夫式的视觉诗学——长镜头、静态构图、几乎不可言说的象征;另一方面,九十年代后的新生代导演开始用更粗粝的手持摄影记录转型阵痛。你会在这些影片里看到废弃的工厂、摇摇欲坠的公寓楼、无所事事的青年,以及始终缄默的老人。战争不直接出现在画面中,却像幽灵一样渗透在每个角色的沉默里。

女性角色在格鲁吉亚电影中往往承载着更复杂的隐喻。她们既是传统父权社会的受害者,也是唯一能够在废墟中维系秩序的存在。导演倾向于用极端克制的方式呈现暴力:一个眼神、一扇关闭的门、一段被剪断的对话,留下的空白比任何血腥镜头都更令人窒息。这种美学与其说是风格选择,不如说是历史创伤的症候——当语言失效,影像本身就成了某种无声的见证。

不该被遗忘的片单

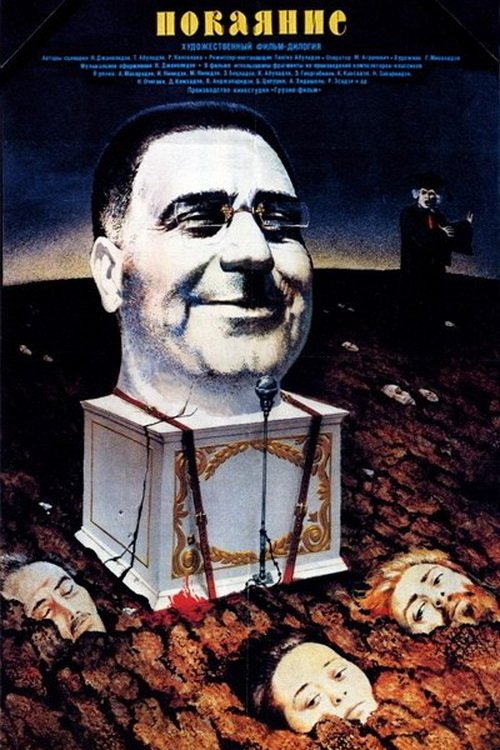

《哭泣的草原》(მონანიება · 1984)

导演:坦吉兹·阿布拉泽

这部影片常被归类为”苏联解冻电影”,但它的锋芒远超同时代作品。故事围绕一个小镇市长的葬礼展开,死者的尸体三次被从墓地挖出,直到真相浮现:他曾是斯大林时代的秘密警察。阿布拉泽用寓言包裹政治批判,黑白影像中的超现实场景——戴着中世纪头盔的士兵、被吊在树上的钢琴——既荒诞又精准。影片在苏联解体前夕公映,被视为对极权记忆的某种清算。值得注意的是,导演从未直接指控任何具体人物,而是让整个小镇陷入集体沉默的共谋。

戛纳电影节评审团特别奖

《皮罗斯马尼》(ფიროსმანი · 1969)

导演:格奥尔基·申格拉亚

关于格鲁吉亚民间画家尼古拉·皮罗斯马尼的传记片,但它拒绝任何传统叙事。镜头长时间停留在画家的静物作品上:深红色的葡萄酒、粗陶罐、铺在木桌上的白布。申格拉亚几乎不让演员说话,而是用环境音——风声、脚步声、远处的教堂钟声——构建一种接近宗教体验的观影状态。这种”反戏剧性”在当时引发争议,苏联官方认为它”过于晦涩”,但恰恰是这种拒绝阐释的姿态,让影片在数十年后依然具有穿透力。

《地球之盐》(მიწის მარილი · 2011)

导演:乔治·奥瓦什维利

一个公路片框架下的政治寓言。年迈的格鲁吉亚老人与阿布哈兹老人曾是邻居,战争后分隔二十年,如今因一袋种子重逢。两位非职业演员的表演充满粗糙的真实感,他们沿着边境线行走,试图绕过检查站抵达曾经的村庄。奥瓦什维利用大量固定镜头拍摄荒凉的乡村景观:生锈的铁轨、倒塌的房屋、长满野草的墓地。影片从未解释战争的起因,只是平静地展示其后果——两个老人在无人区生火做饭,像是在举行某种葬礼。

《玉米地》(სიმინდის კუნძული · 2014)

导演:乔治·奥瓦什维利

同一导演的另一部作品,但风格更接近寓言。故事发生在阿布哈兹河中的一块沙洲上,老人和孙女在争议领土上种玉米,两岸的士兵都能看见他们,却因无法确定主权归属而陷入荒谬的对峙。影片的张力来自极端的空间限制:整个故事几乎都在那块狭小的沙洲上展开,河水、玉米秆、枪声构成全部视听元素。这种”贫瘠美学”让影片既像纪录片又像寓言,最终在威尼斯电影节获得多个奖项,但国内发行依然受阻。

威尼斯电影节国际影评人周最佳影片

《我外婆》(ჩემი ბებია · 1929)

导演:科特·米卡贝里泽

格鲁吉亚默片时代的奇迹。故事讲述一个贵族老妇人试图在苏维埃革命后维持旧生活方式,却不断遭遇荒诞挫败。米卡贝里泽用夸张的肢体语言和快速剪辑制造喜剧效果,但底色是悲凉的——旧世界的崩塌无法挽回,而新世界尚未建立规则。影片在苏联时期长期被禁,直到六十年代才重新放映,如今被视为无声电影的美学高峰之一。

《湿沙》(ნესტი ქვიშა · 2021)

导演:伊莱妮·纳韦里阿尼

年轻女导演的长片处女作,聚焦黑海边一个小村庄的守寡女人。她每天清晨去海边收集湿沙,试图建造一座房子,但潮水总会冲毁她的努力。纳韦里阿尼用4:3画幅和胶片质感营造出一种时间停滞的氛围,女主角几乎不说话,所有情感都通过身体劳动呈现。影片在戛纳导演双周单元首映后引发关注,被认为延续了某种”高加索默片传统”——用沉默对抗遗忘。

《花滑女王》(ფიგურა · 2015)

导演:乔治·奥瓦什维利

这次导演将镜头对准第比利斯的底层青年。失业的花样滑冰运动员为了生计在夜总会打工,白天则偷偷进入废弃的冰场训练。影片用大量手持跟拍捕捉城市的疲惫感:凌晨四点的公交车、永远在施工的街道、霓虹灯下的疲惫面孔。结尾处,女孩在空无一人的冰场完成一套动作,镜头突然切换到俯拍长镜头——她渺小的身影在巨大的冰面上滑行,像是在对抗整个时代的重力。

延伸观影线索

若对格鲁吉亚电影的诗性传统感兴趣,可继续探索帕拉杰诺夫的《石榴的颜色》(Sayat-Nova · 1969),尽管这部影片更多被归类为亚美尼亚电影,但其制作团队主要来自格鲁吉亚。而对转型期社会议题感兴趣的观众,《入侵者》(შემოსევა · 2021)提供了更激进的女性主义视角。另外值得留意的还有纪录片作品《城市之梦》(ქალაქის სიზმრები · 2012),导演用固定机位记录第比利斯街头三年的变化,堪称影像民族志的范本。

边缘处的微光

格鲁吉亚电影的价值不在于提供答案,而在于保留疑问。这些导演拒绝廉价的和解,也不沉溺于苦难展示,而是用极度克制的影像语言,为那些被历史碾碎的个体保留尊严。对于习惯快节奏叙事的观众,这些影片可能过于缓慢;但若你愿意进入那种近乎冥想的观影状态,就会发现某种罕见的诚实——关于创伤、关于沉默、关于在废墟中依然生长的韧性。这些来自高加索山脉阴影下的影像,值得更多耐心的目光。