镜头常常遗忘那些幽暗的房间。在主流叙事惯于聚焦宏大叙事的时代,女性导演视角下的母女关系、少女成长和身份困境,往往被归类为”私人化””情绪化”的表达。但恰恰是这些被低估的影像,以克制而坚韧的方式,撕开了社会结构中最隐秘的裂缝——那些发生在餐桌、卧室、镜子前的压迫与反抗,那些无法言说的身体记忆与情感创伤。

被压抑的声音如何成为影像

女性身份认同的建构,从来不是线性的成长故事。它更像是一场漫长的协商:与母亲的期待协商,与社会规训协商,与自己身体里陌生的欲望协商。独立女性电影选择将镜头对准这些摇摆不定的瞬间,不急于给出答案,而是让矛盾本身成为叙事的核心。

母女关系在这些影像中往往呈现为双重性:既是最亲密的连接,也是最深的囚笼。母亲既是压迫者也是受害者,她将自己未能实现的渴望、未能逃离的困境,以爱之名传递给女儿。这种传递不通过说教,而是渗透在日常的沉默、眼神的回避、突然爆发的歇斯底里中。女性导演们擅长捕捉这些”不可见”的暴力——不是肢体的冲突,而是情感的侵蚀。

少女成长电影在此类作品中摆脱了成人凝视下的纯真幻想。身体的变化、性意识的萌发、对规则的质疑,都不再被浪漫化或道德化处理,而是作为真实的困惑与恐惧被呈现。镜头常常贴近人物的脸、手、后背,用特写打破观看的安全距离,迫使观众直面那些被社会话语遮蔽的真实体验。

十部值得凝视的影像文本

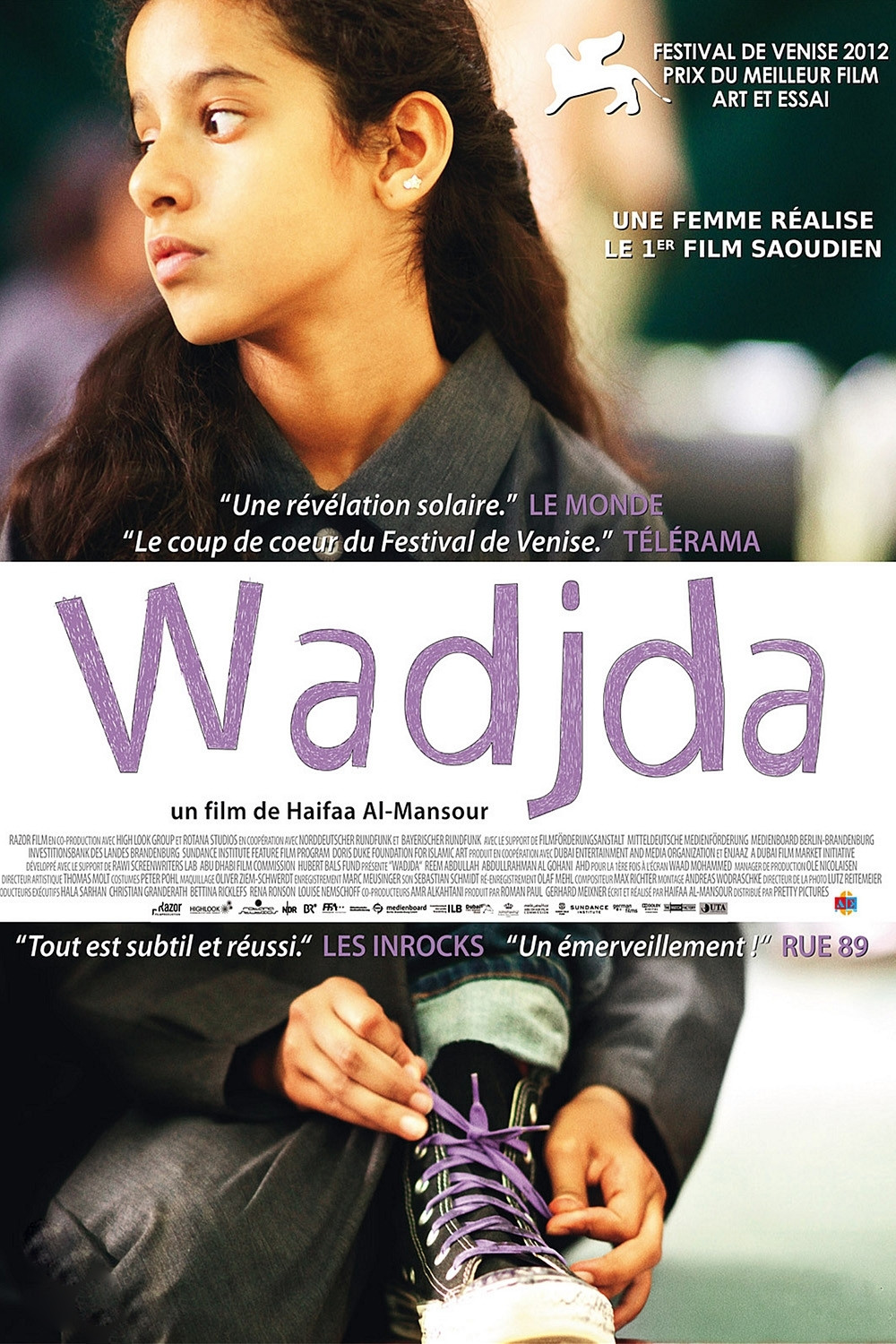

《水印》(Wadjda · 2012)

导演:海法·曼苏尔

沙特阿拉伯首位女性导演的长片处女作,将少女的自行车梦想置于严格的宗教规训之下。十岁的瓦嘉达想要一辆绿色自行车,但社会告诉她”女孩不该骑车”。影片没有将冲突放大为戏剧化的对抗,而是通过日常细节——校服的严格规定、母亲被迫接受丈夫再娶、女性只能在幕后诵经——勾勒出一个巨大的性别囚笼。瓦嘉达的反抗是安静的、甚至是狡黠的,她用参加《古兰经》竞赛的奖金买下自行车。结尾处她骑车的背影,成为某种微小但坚定的胜利。海法·曼苏尔用极度克制的镜头语言,让压迫本身成为最有力的控诉。

《托尼·厄德曼》(Toni Erdmann · 2016)

导演:玛伦·阿德

父女关系的荒诞剧,实则是对现代女性职业困境的精准解剖。女儿伊内丝在布加勒斯特做企业顾问,将自己包裹在职业女性的盔甲里——永远得体的妆容、流利的商业话术、对情感的刻意压抑。父亲的突然闯入,用拙劣的恶作剧撕开这层伪装。玛伦·阿德不评判女儿的选择,却让观众看见代价:那场裸体派对的癫狂释放,那个在酒店房间里独自崩溃的夜晚。影片长达162分钟的篇幅,恰恰是对女性情感被压缩的抗议——她们需要足够的时间,才能从社会角色中挣扎出来,重新触碰真实的自己。

《燃烧女子的肖像》(Portrait de la jeune fille en feu · 2019)

导演:塞林·席安玛

18世纪的布列塔尼,女画家玛丽安为即将出嫁的贵族小姐艾洛伊兹绘制肖像。这个看似古典的设定,实则是对”观看”的权力重构。玛丽安的画笔不是男性凝视的延伸,而是两个女性在压抑时代中建立连接的方式。席安玛用大量静止的长镜头,让观众体验”被看见”的过程——不是被物化的裸体,而是眼神、呼吸、指尖的颤抖。影片结尾的音乐会场景,艾洛伊兹坐在包厢里听着维瓦尔第,眼泪无声滑落,所有被压抑的激情与遗憾在那一刻决堤。这是关于女性欲望最克制也最灼热的书写。

《女孩们》(Girlhood / Bande de filles · 2014)

导演:塞林·席安玛

巴黎郊区的黑人少女玛丽姆,在家庭暴力与学业无望之间挣扎。席安玛的镜头没有将她塑造成悲情的受害者,而是呈现她在女孩帮派中找到的短暂自由——那场在酒店房间里随着蕾哈娜的歌跳舞的戏,蓝色灯光打在四个女孩脸上,性别、种族、阶级的三重压迫被暂时悬置,只剩下身体的欢愉与姐妹的情谊。但影片不回避现实的残酷:玛丽姆最终换上性感衣裙,成为男友的附属品。这个转变不是背叛,而是在有限选择中的生存策略。席安玛用非职业演员的自然表演,捕捉到少女成长中最真实的犹疑与妥协。

《过境》(Transnistra · 2019)

导演:安娜·卡茨

阿根廷女导演将目光投向一对姐妹的公路旅行。表面上是寻找失踪的父亲,实则是两代女性创伤的传递与和解。母亲的缺席、父亲的神秘化,让姐妹俩在不同的路径上寻找自我——姐姐选择婚姻与孩子,妹妹选择漂泊与不确定。卡茨不美化姐妹情谊,反而展现其中的嫉妒、误解与伤害。东欧边境的荒凉风景成为情感的外化,公路片的类型框架被重新书写为女性身份探索的隐喻。

《少女离家记》(The Diary of a Teenage Girl · 2015)

导演:玛丽尔·海勒

1970年代旧金山,15岁的明妮与母亲男友发生性关系。这个禁忌题材在海勒手中没有沦为猎奇或说教,而是通过少女的主观视角,呈现性觉醒的复杂性——既有新奇与快感,也有困惑与自我怀疑。影片大胆使用动画元素,将明妮的内心世界视觉化:她画的漫画在墙上游走,身体变成巨大的怪兽。这种形式创新不是炫技,而是对少女成长电影叙事策略的革新——不从成人视角评判,而是进入少女意识的混沌与生猛。海勒让观众看到,性别身份的建构是如何在错误、羞耻与自我发现中完成的。

《我的小公主》(My Little Princess / Moy malen’kiy prints · 2011)

导演:伊娃·爱洛尼斯科

导演将自己童年被母亲拍摄裸照的创伤改编成影像。母亲是摄影师,将十岁的女儿当作艺术模特,越界的拍摄逐渐演变为某种精神侵犯。这是关于母女关系最尖锐的质问:当爱与伤害纠缠在一起,当母亲既是保护者也是施暴者,女儿该如何定义自己的经历?爱洛尼斯科没有给出简单答案,镜头在母女的紧密与疏离之间摆荡。影片最震撼的是对”观看”的反思——母亲通过镜头占有女儿,而女儿多年后通过电影镜头夺回叙事权。这是女性导演视角对创伤的独特处理:不是消解,而是转化为影像的力量。

《嘉年华》(Angels Wear White · 2017)

导演:文晏

中国小城的性侵案,两个少女在沉默的社会结构中寻找出路。文晏用极度冷静的镜头处理敏感题材,没有煽情的配乐或戏剧化的爆发,只有日常生活的持续碾压——受害者被质疑,目击者被威胁,所有人都选择遗忘。影片中反复出现的海滨度假酒店,霓虹灯下的虚假欢愉与少女的真实处境形成刺目对比。文晏不回避中国社会的具体语境:户籍制度、权力腐败、性教育缺失,都是让罪恶得以发生的土壤。结尾处少女小文站在海边,面对镜头露出微笑,这个笑容令人心碎——她学会了在这个世界生存,代价是过早地失去了愤怒的能力。

《美国甜心》(American Honey · 2016)

导演:安德里亚·阿诺德

德克萨斯州的流浪少女斯塔加入推销团队,在美国腹地游荡。阿诺德用手持摄影机和4:3画幅,将镜头始终贴近斯塔的脸——汗水、灰尘、未加修饰的皮肤。这是对少女身体最粗粝也最真实的呈现,拒绝任何审美化的滤镜。影片充满即兴的能量,非职业演员们在镜头前展现出惊人的生命力。斯塔的成长不是道德寓言,而是在混乱与自由之间的摸索——她可能会被伤害,也可能伤害他人,但始终保持着某种野性的尊严。阿诺德用169分钟的片长,让观众浸入这种不确定的状态,体验摆脱社会规训后的茫然与狂喜。

《黑蛇呻吟》(Black Snake Moan · 2006)

导演:克雷格·布鲁尔

这部由男性导演执导的作品,因女主角的激进演绎而获得独特的女性主义解读空间。被铁链锁住的白人女性蕾与黑人老人拉扎罗之间的关系,超越了施救者与受害者的二元框架。克里斯蒂娜·里奇的表演将女性创伤与性欲呈现为不可分割的整体——她的”放荡”是对童年性侵的应激反应,而非道德缺陷。影片在南方蓝调音乐中展开,将身体疼痛转化为声音的宣泄。

延伸观影

– 《塞尔玛游行》(Selma · 2014)

– 《房间》(Room · 2015)

– 《弗吉尼亚·伍尔夫传》(Orlando · 1992)

– 《鱼缸》(Fish Tank · 2009)

– 《女性瘾者》(Nymphomaniac · 2013)

– 《蜂蜜之地》(Honeyland · 2019)

这些影像适合那些愿意在不适中停留的观众——它们不提供简单的情感宣泄或道德判断,而是邀请你进入女性经验的复杂地带。在那里,母女关系可以同时是爱与囚笼,身体既是战场也是庇护所,成长意味着学会与创伤共存而非战胜它。这些独立女性电影提醒我们,真正的看见,始于放弃俯视或仰视的姿态,而是平视那些在隐秘处书写的光。

<!–CAP_SELECTION

[

{"movie":"水印","original":"Wadjda","year":2012,"director":"海法·曼苏尔","award":"威尼斯电影节国际影评人周奖"},

{"movie":"托尼·厄