地中海南岸的突尼斯,曾是阿拉伯世界最早建立国家电影局的国家之一,也是非洲影展的发源地。然而在全球电影版图中,这片土地的影像始终处于边缘状态。语言的多重性(阿拉伯语、法语、柏柏尔方言交织)、后殖民身份的复杂性,加上资金与发行渠道的匮乏,让突尼斯电影难以突破地域藩篱。但也正是这种边缘性,孕育出一种独特的克制美学:用沉默对抗喧嚣,用日常抵达政治,用个体映射历史裂痕。

北非阳光下的冷色调叙事

突尼斯电影的气质,很难用单一标签概括。这里既有茉莉花革命后的创伤书写,也有对女性处境的持续凝视;既保留着殖民时期法语艺术电影的形式感,又深植于阿拉伯文化中对宿命与信仰的思辨。

地理上的特殊性塑造了影像语言。沿海城市突尼斯与斯法克斯的白色建筑群,在强烈日照下反射出几乎失真的光感,导演们却常用这种”过曝”的视觉,隐喻记忆的模糊与历史的漂白。内陆沙漠地带则成为身份困境的舞台——人物在荒芜中行走,对话稀少,摄影机以近乎纪录的方式跟随,将存在主义命题藏进风沙。

社会转型期的撕裂是另一重要母题。从本·阿里政权的高压统治到革命后的混乱,突尼斯电影人以家庭叙事包裹政治寓言:父权的崩塌对应威权的瓦解,代际冲突折射意识形态断层。这种”私人即政治”的策略,既规避了审查风险,也达成了更深层的情感穿透。

声音设计值得单独讨论。许多突尼斯影片刻意保留环境音的粗粝质感——街头小贩的叫卖、清真寺的宣礼、海浪拍打石岸的回响,这些声音不作为背景,而是构成叙事的有机部分,提醒观众这是一个真实存在却陌生疏远的世界。

值得寻找的突尼斯电影

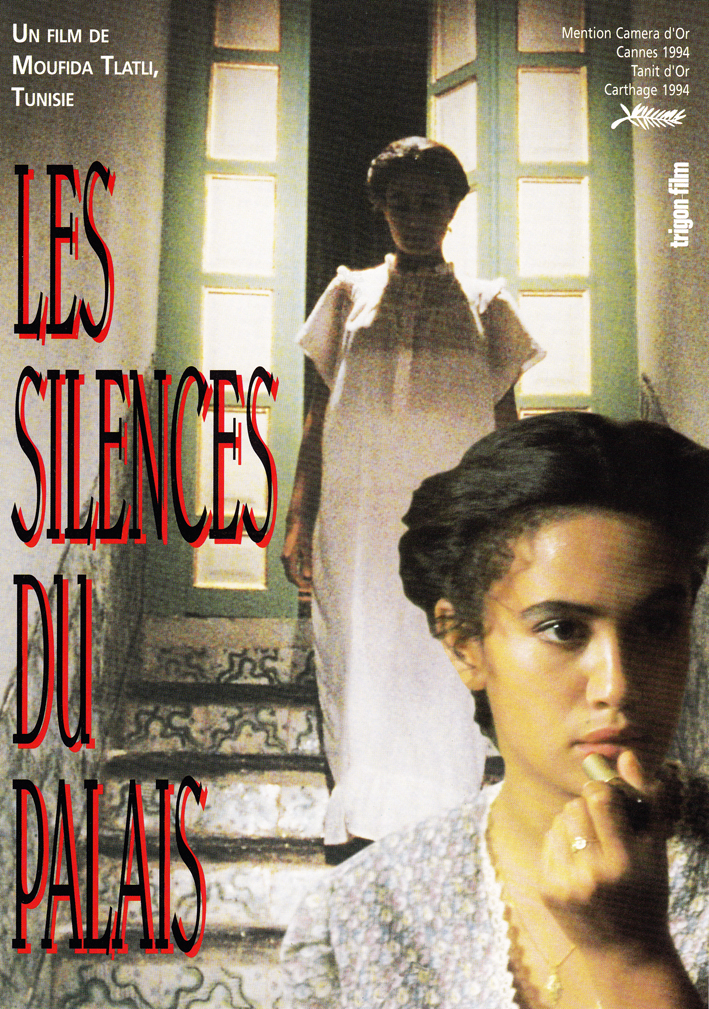

《沉默的宫殿》(Saimt el Qusur · 1994)

导演:穆菲达·特拉特利

这部影片以双线叙事回溯突尼斯独立前夕,宫廷女仆阿莉娅的母女两代命运。特拉特利用极度克制的镜头语言,将女性的失语状态转化为影像的诗意——母亲在宫殿深处永恒的劳作,女儿试图通过歌唱寻找出路,最终两代人都困于无声的困境。摄影上大量使用固定长镜头,让空间本身成为压迫的隐喻。影片在戛纳电影节”一种关注”单元获奖后,却因题材敏感在国内遭遇发行困难,成为突尼斯女性主义电影的标志性文本。

《电视就要来了》(Télévision Arrive · 2006)

导演:穆罕默德·宰罕

设定在1966年的突尼斯南部小镇,全村人为了迎接第一台电视机的到来而陷入荒诞的集体癫狂。宰罕以黑色幽默解构现代化进程:人们砸毁传统咖啡馆、争吵天线朝向,最终发现信号根本无法覆盖。这部影片表面是对技术崇拜的嘲讽,实则探讨文化身份在全球化冲击下的脆弱性。构图上刻意模仿早期默片的框架感,用怀旧美学包裹对当下的批判。

《黑色维纳斯》(La Venus Noire · 2010)

导演:阿卜杜拉·谢里夫

虽以”黑色维纳斯”萨拉·巴特曼的故事为蓝本,但谢里夫将视角拉回北非,探讨殖民暴力如何通过”观看”实施。影片大量使用主观镜头,让观众被迫成为凝视者,从而反思观影行为本身的权力结构。摄影风格借鉴巴洛克绘画的光影布局,在华丽外壳下包裹着对种族主义与物化的愤怒控诉。这部影片因处理尺度问题在多国遭禁,却在非洲电影节斩获多项大奖。

《最后一人》(Le Dernier d’entre Nous · 2016)

导演:阿拉·埃迪恩·斯利姆

后革命时代的突尼斯,年轻的狱警被上级要求执行死刑,而死刑犯正是他幼时的邻居。斯利姆以近乎残酷的写实主义,呈现道德困境如何在日常生活的缝隙中发酵。全片几乎没有配乐,只用自然光拍摄监狱内部的幽闭空间,让观众与主角一同承受窒息感。影片隐晦批判司法系统的不透明,同时追问:当国家机器要求个体执行暴力,抵抗的可能性在哪里?

《美人鱼》(Aala Kaf Ifrit · 2017)

导演:卡瑟·本·哈尼亚

茉莉花革命后,突尼斯社会陷入新的撕裂。影片聚焦三个底层青年——警察、DJ、说唱歌手——他们因一次意外事件被迫结盟,在城市边缘游荡求生。本·哈尼亚用手持摄影捕捉街头的生猛能量,将阿拉伯传统音乐与电子乐混搭,创造出既本土又当代的听觉景观。这部影片被视为”突尼斯新浪潮”的代表作,在戛纳”导演双周”单元引发关注,却因涉及警察腐败议题在国内排片受限。

《苏菲亚》(Sophia · 2018)

导演:梅雅达·图尔基

单亲母亲苏菲亚隐瞒怀孕,在保守社会的道德审判与经济压力下挣扎求存。图尔基以冷静到近乎疏离的镜头,记录女性如何在父权、宗教、法律的三重围困中失去身体自主权。影片大量使用中景与全景,人物始终被困在狭小的室内空间,窗外的白色街道刺眼而遥远。这种视觉策略将女性困境具象化为空间的囚禁。影片获威尼斯电影节地平线单元最佳女演员奖,却因”有伤风化”在部分阿拉伯国家被抵制。

《沙漠之子》(Weldi · 2018)

导演:穆罕默德·本·阿迪亚

建筑工人发现儿子加入极端组织后的心路历程。本·阿迪亚避开宏大叙事,用父子关系的撕裂隐喻社会断层。摄影上刻意保留颗粒感与抖动,营造纪录片式的临场感,让虚构故事获得近乎新闻报道的真实力度。影片在戛纳”一种关注”单元获最佳男演员奖,被认为是少有的正面处理”宗教激进化”议题的阿拉伯电影,既不妖魔化也不回避,而是追问:当青年一代在失业与失语中寻找意义,极端主义何以成为出路?

《夏日酒店》(Un divan à Tunis · 2019)

导演:玛妮亚·麦德迪

旅法心理医生回到突尼斯开诊所,面对各色求助者折射出的社会百态。麦德迪以轻喜剧外壳包裹严肃议题:性压抑、创伤后遗症、身份认同危机。影片采用章节式结构,每位患者的故事独立又相互呼应,最终拼凑出一幅后革命时代的精神图景。色调明亮温暖,与沉重主题形成反差,这种”糖衣炮弹”策略让影片成为少有能在突尼斯本土获得商业成功的艺术片。

延伸观影线索

– 《半个无花果》(Halfaouine · 1990)

– 《贝都因人的爱情》(Bedwin Hacker · 2003)

– 《扎法》(Zaffa · 2013)

– 《我们的日常》(Challat of Tunis · 2013)

– 《野马》(Hedi · 2016)

– 《阿拉之手》(Fatwa · 2018)

写给寻找者的注脚

突尼斯电影的价值,不在于提供异域奇观,而在于它用克制的影像语言,揭示转型期社会的复杂真相。这些影片适合愿意放慢节奏、接受沉默、在日常细节中发现政治性的观众。当全球化叙事趋于同质,这片地中海南岸的影像低语,恰恰保存着电影作为思考工具而非娱乐产品的本质。它们提醒我们:世界远比主流视野所见更辽阔,而边缘往往蕴藏着最锐利的洞察。