在泰国北部的湿热雨林里,有一种电影不讲述故事,而是让时间自己显影。阿彼察邦·韦拉斯哈古用镜头捕捉的从来不是戏剧冲突,而是意识流动的轨迹——那些在睡眠与清醒之间游移的瞬间,那些人与鬼魂共处一室的日常,那些被现代性遗忘在丛林深处的神话碎片。他的电影是东南亚独有的湿度与光线的产物,是佛教轮回观念与政治暗流交织的结果,更是对”什么是真实”这个问题最温柔的质疑。

在睡梦与政治之间游荡

阿彼察邦的创作始终围绕着”记忆如何栖居在身体中”这一母题展开。他成长于泰国东北部孔敬府,那里是泰国政治冲突的敏感地带,军事独裁的幽灵从未真正散去。但他选择用极度私人化的方式处理集体创伤——不是通过控诉或再现暴力,而是让那些被压抑的记忆以梦境、前世回忆、动物转世的形式渗透进日常生活的缝隙。

他的影像美学建立在一种独特的”热带时间感”之上。长镜头不是为了炫技,而是让观众的感知系统逐渐适应另一种节奏:蝉鸣声持续十几秒,演员在画面中静止不动,摄影机像热带植物一样缓慢生长。这种极简主义与东南亚的气候形成某种共谋——在那种湿热中,时间本身就会变得黏稠、模糊,过去与现在的边界开始融化。

声音在他的电影中承担着视觉无法企及的任务。丛林的环境音从不只是背景,而是叙事的主体:风吹过竹林的声音可能暗示着鬼魂的到来,远处拖拉机的轰鸣提醒着现代化对乡村的入侵。他曾说自己患有”声音恋物癖”,而这种对听觉维度的敏感让他的电影即使在静止的画面中也始终保持着流动。

西方电影节系统给了他金棕榈奖,但泰国本土观众对他的作品始终存在巨大分歧。保守派批评他”拍得太慢、看不懂”,激进派则质疑他对政治议题的隐晦处理是否是一种逃避。但或许正是这种无法被归类的特质,让他成为最不可替代的导演之一。

必看的梦境地图

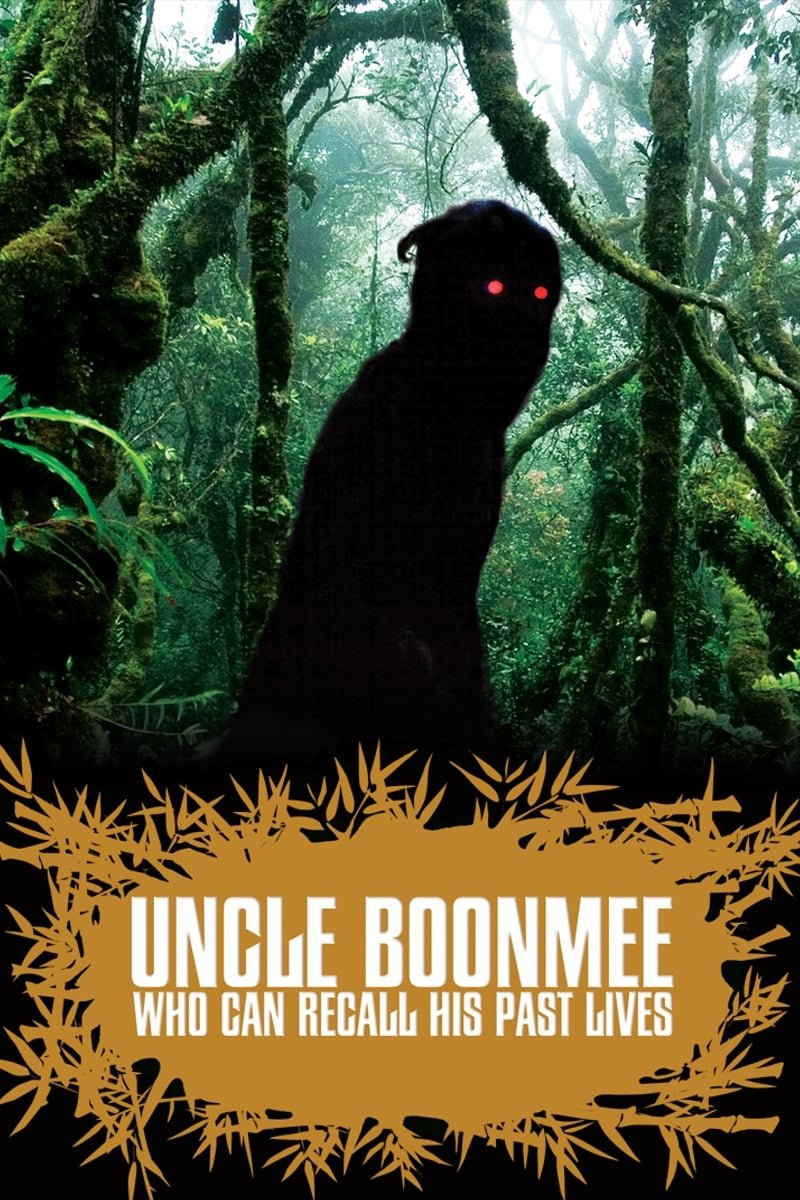

《能召回前世的布米叔叔》(Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives · 2010)

这部为他赢得戛纳金棕榈的作品,是理解其整个创作体系的钥匙。垂死的布米叔叔在丛林深处的家中,迎来了死去多年的妻子的鬼魂和变成猴精的儿子。阿彼察邦用极度日常化的调度处理超自然事件:鬼魂坐在餐桌旁吃饭,猴精在昏暗的客厅里讲述自己的爱情。摄影机几乎不移动,所有的”奇观”都发生在固定镜头的景框之内,这种克制反而让魔幻变得可信。

影片的后半段突然插入一个看似毫无关联的洞穴段落——公主与鲶鱼的神话以粗糙的特效呈现,这种刻意的”劣质感”是对民间传说口述性质的视觉翻译。结尾处布米在山洞中转世的场景,没有任何解释,只有持续的黑暗和水滴声。这部电影最激进之处在于:它拒绝将轮回浪漫化,而是将其呈现为一种近乎生理性的、无可逃避的存在状态。

《热带疾病》(Tropical Malady · 2004)

影片以一种近乎暴力的方式分裂为两个部分。前半段是泰国小镇上两个男人温柔的恋爱日常:看电影、骑摩托、在夜市闲逛,阳光透过树叶在他们脸上投下斑驳光影。后半段突然转为丛林中士兵追捕老虎精的神话,几乎没有对白,只有脚步声、呼吸声和动物的低吼。

这种断裂式结构是阿彼察邦对欲望本质的独特理解:现代爱情看似理性、温和,但其内核仍是原始的狩猎与被吞噬。士兵最终被老虎吞食的结局,既是肉体的消失,也是自我在他者中的完全融解。摄影师让-路易·维尔蒙用夜视镜头拍摄的丛林段落,将热带雨林转化为一个脉动的、充满欲望的有机体。这部电影在戛纳首映时让一半观众离场,却也让另一半人意识到电影语言仍有未开垦的疆域。

《祝福》(Blissfully Yours · 2002)

前四十分钟,银幕上只有黑屏和声音——角色们在画外讨论假证件、非法移民、医院检查。当画面终于出现时,片名字幕才姗姗来迟。这种对电影常规的蓄意破坏,是阿彼察邦最大胆的实验之一。

故事极其简单:一个泰国女人、她的缅甸非法移民男友和中年女工,开车到丛林中野餐。他们铺开塑料布,脱掉衣服,做爱,睡觉,醒来,涂药膏。阿彼察邦用几乎纪录片式的耐心记录这些行为,但每一个细节都充满仪式感:男人背上的皮疹被特写,阳光穿过树叶在裸露的皮肤上游走,远处传来伐木声。

这部电影真正的主题是”边界”——国家的边界、身体的边界、合法与非法的边界。而丛林成为唯一可以暂时消除这些界限的空间。影片结尾女人独自返回,留下男人在森林中,那个长达数分钟的空镜头既是诀别,也是对所有无法跨越之物的沉默凝视。

《幻梦墓园》(Cemetery of Splendour · 2015)

这是阿彼察邦最温柔也最政治化的作品。在一座被改造成临时医院的废弃学校里,士兵们患上嗜睡症,陷入无尽的沉睡。志愿者珍用彩色霓虹灯疗法试图唤醒他们,而那些红黄蓝绿的灯光在病房里缓慢变换,像极了泰国街头的廉价霓虹,也像某种被商品化的信仰。

影片揭示了学校下方埋藏着古代墓葬,死去的国王们仍在借士兵的梦境打仗。这个设定既是对泰国政变循环的隐喻,也是对历史如何吸食当下能量的可视化。珍与沉睡士兵的关系充满母性与情欲的暧昧,她为他按摩、喂食、讲述自己的梦,而他始终无法真正醒来。

摄影师迭戈·加西亚用极度饱和的色彩和几乎静止的构图,将医院转化为一个介于生死之间的中阴地带。最令人心碎的场景发生在电影院:珍与女神(或许只是幻觉)坐在空荡荡的影厅里,银幕上放映着泰国老电影,两人讨论着演员的命运。在那个时刻,电影、记忆、死亡和疗愈之间的界限完全消失了。

其他值得探索的路径

– 《综合症与一百年》(Syndromes and a Century · 2006)

– 《湄公酒店》(Mekong Hotel · 2012)

– 《记忆》(Memoria · 2021)

– 《创世纪》(Worldly Desires · 2024)

为什么要看阿彼察邦

他的电影拒绝提供答案,却教会我们如何与不确定性共处。在一个要求一切都必须被解释、被归类、被快速消费的时代,他那些缓慢、模糊、充满空隙的影像提供了另一种可能:让感知先于理解,让身体先于头脑。这些电影最适合那些愿意放弃控制欲、愿意在黑暗中等待的观众——那些相信电影不是用来”看懂”,而是用来”经历”的人。

阿彼察邦证明了电影可以像热带雨林一样生长:野蛮、潮湿、充满不可见的生命,在腐烂与新生之间找到自己的节奏。