在时代夹缝中发现诗意

如果说塔可夫斯基是苏联电影的形而上学家,那么米哈伊尔·卡拉托佐夫便是那位被体制边缘化的技术诗人。这位格鲁吉亚导演在斯大林时代到赫鲁晓夫解冻期间,用摄影机完成了对官方现实主义美学的暗中反叛。他的作品常因技术激进而遭到批评,却在戛纳为苏联赢得第一座金棕榈。主流电影史往往只记住《雁南飞》那段著名的桦树林长镜头,却忽略了这位导演在三十年创作生涯中对影像语言的持续探索——那些违反苏联蒙太奇传统的流动镜头、对人物内心的诗意凝视,以及在政治高压下仍保持的美学自觉。

技术狂想与体制困境中的独行者

卡拉托佐夫的创作轨迹是一部关于妥协与坚持的辩证史。早期在格鲁吉亚电影制片厂工作时,他便展现出对摄影机运动的痴迷,这种痴迷在与摄影师谢尔盖·乌鲁塞夫斯基合作后达到巅峰。两人发明的”自由摄影机”系统让镜头如同呼吸般跟随人物情绪流动,这在强调蒙太奇剪辑的苏联电影中几乎是异端。

他的影像世界充满克制的激情。镜头语言极度流畅却从不炫技,每一次推拉摇移都服务于人物内心的波动。《雁南飞》中那段长达四分钟的桦树林漫步,摄影机在树影婆娑间捕捉两个年轻人战前最后的平静时刻,没有对白,只有风声、脚步声和被压抑的告别。这种将时间本身作为叙事元素的手法,在1957年的苏联是近乎革命性的。

但正是这种对形式的追求让他陷入困境。《我是古巴》因”形式主义倾向”在苏联被批判,在古巴被冷落,直到三十年后被美国电影人重新发现。卡拉托佐夫的悲剧在于:他的美学理想始终超前于所处时代的接受能力,无论是苏联官方的社会主义现实主义,还是西方冷战时期的意识形态偏见,都无法为他的作品提供正当的阅读语境。

被时间重新发现的影像遗产

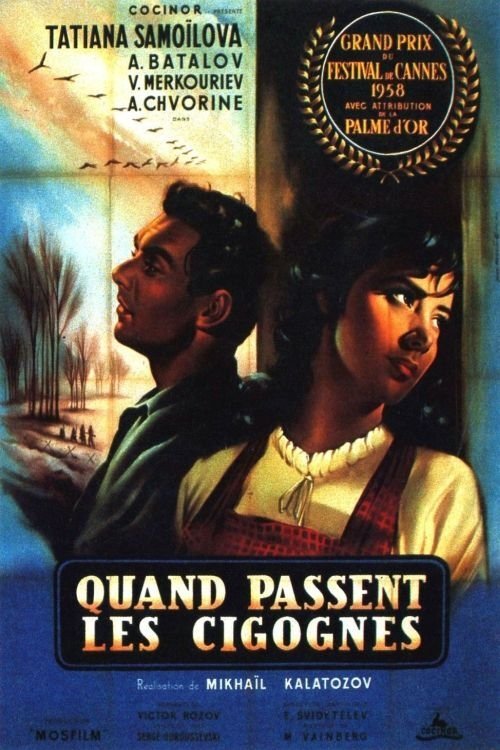

《雁南飞》(Летят журавли · 1957)

导演:米哈伊尔·卡拉托佐夫

这部为苏联赢得首座戛纳金棕榈的作品,真正价值不在于战争叙事,而在于它对女性主体性的细腻刻画。维罗妮卡在战争中失去爱人鲍里斯后的精神崩溃,通过乌鲁塞夫斯基令人晕眩的主观镜头呈现——那场著名的螺旋楼梯戏中,摄影机随人物跌倒而天旋地转,视觉语言完成了对创伤的物理化表达。卡拉托佐夫拒绝将战争英雄化,而是聚焦于战争如何摧毁普通人的爱情与尊严。结尾处维罗妮卡在车站分发鲜花的长镜头,用一个简单动作完成了从个人悲伤到集体和解的过渡,克制而动人。这部作品在苏联国内曾因”过于感伤”被批评,却在国际上为苏联电影赢得前所未有的艺术声誉。

《我是古巴》(Soy Cuba · 1964)

导演:米哈伊尔·卡拉托佐夫

这是一部政治宣传片的外壳下,关于摄影机可能性的极限实验。四个关于革命前古巴的故事,每一个都由一镜到底的超长镜头串联。最著名的屋顶镜头从高楼泳池俯冲而下,穿过街道进入工人葬礼队伍,摄影机像幽灵般无视物理限制。这种激进的形式主义在当时两边不讨好:苏联批评它”脱离群众”,古巴认为它”异国情调化了革命”。但从今天的视角看,恰恰是这种对意识形态素材的诗意化处理,让影片超越了宣传片的局限。卡拉托佐夫将古巴拍成黑白影像的梦境,每一帧都饱含视觉张力,光影对比接近表现主义绘画。马丁·斯科塞斯在九十年代重新发行此片时称其为”电影史上最伟大的摄影成就之一”。

《盐》(Соль Сванетии · 1930)

导演:米哈伊尔·卡拉托佐夫

这部早期默片纪录剧情片展现了卡拉托佐夫尚未被体制驯化的原始创作力。拍摄格鲁吉亚斯瓦涅季亚山区居民为获取食盐而进行的艰苦跋涉,影片将人类学观察与诗意影像结合。那些面对镜头的山民并非表演,而是被摄影机捕捉到的生存本身。卡拉托佐夫用极端的仰拍和俯拍强调山脉的压迫感,用特写镜头记录劳作中手部的纹理。这种对物质性和身体性的关注,预示了他后期作品中对感官真实的追求。影片结尾苏维埃政权为村庄修建公路的情节虽带有宣传色彩,但整体影像的粗粝质感和对劳动的尊重,让它超越了简单的政治寓言,成为关于人与自然关系的深刻文本。

《忠实的朋友们》(Верные друзья · 1954)

导演:米哈伊尔·卡拉托佐夫

解冻时期的都市轻喜剧,三个中年男人试图重温青春时代的友谊,却在旅程中发现彼此的疏离。这是卡拉托佐夫少有的”轻松”作品,但其中暗藏的是对苏联中产阶级精神空虚的温和批判。影片用流畅的摄影机运动捕捉莫斯科的都市景观,那些在河上泛舟、在餐厅聚会的场景,摄影机始终保持适度距离,既不煽情也不讽刺。最动人的是那场河边篝火戏:三人沉默对坐,镜头缓慢推进,夜色中的面孔显现出各自的失落。卡拉托佐夫证明了即使在喜剧类型中,他对人物内心的洞察仍然敏锐。这部作品在当时广受欢迎,却常被评论家忽视,因为它不符合卡拉托佐夫”悲剧诗人”的既定形象。

《第一个老师》(Первый учитель · 1965)

导演:安德烈·康查洛夫斯基

虽非卡拉托佐夫作品,但这部由其弟子康查洛夫斯基执导的影片,继承了导师对长镜头的迷恋和对偏远地区的人文关怀。讲述1923年一位年轻教师在吉尔吉斯斯坦山村建立学校的故事,影片用黑白影像捕捉中亚草原的辽阔与严酷。康查洛夫斯基学习了卡拉托佐夫将摄影机作为情感中介的技巧,那些跟随人物在草原上行走的长镜头,让观众感受到改造与被改造之间的张力。影片对苏维埃现代化进程的呈现充满矛盾:既肯定教育启蒙,又不掩饰文化冲突中的暴力。这种复杂性使它成为解冻时期难得的诚实文本。

延伸观看

– 《真正的人》(Повесть о настоящем человеке · 1948)

– 《阴谋》(Заговор обречённых · 1950)

– 《红帐篷》(Красная палатка · 1969)

– 《无形的旅行者》(Невидимые путешественники · 1986)

在流动中寻找真实

卡拉托佐夫的作品适合那些愿意等待的观众——等待镜头完成它的呼吸,等待情绪在时间中自然生长。他的电影从不急于表达,而是让影像本身说话。在一个充斥着快速剪辑和视觉轰炸的时代,重访这位导演的遗产,就像重新学习观看的耐心。他证明了即使在最严苛的政治环境中,诗意仍有可能在技术的缝隙间生长。