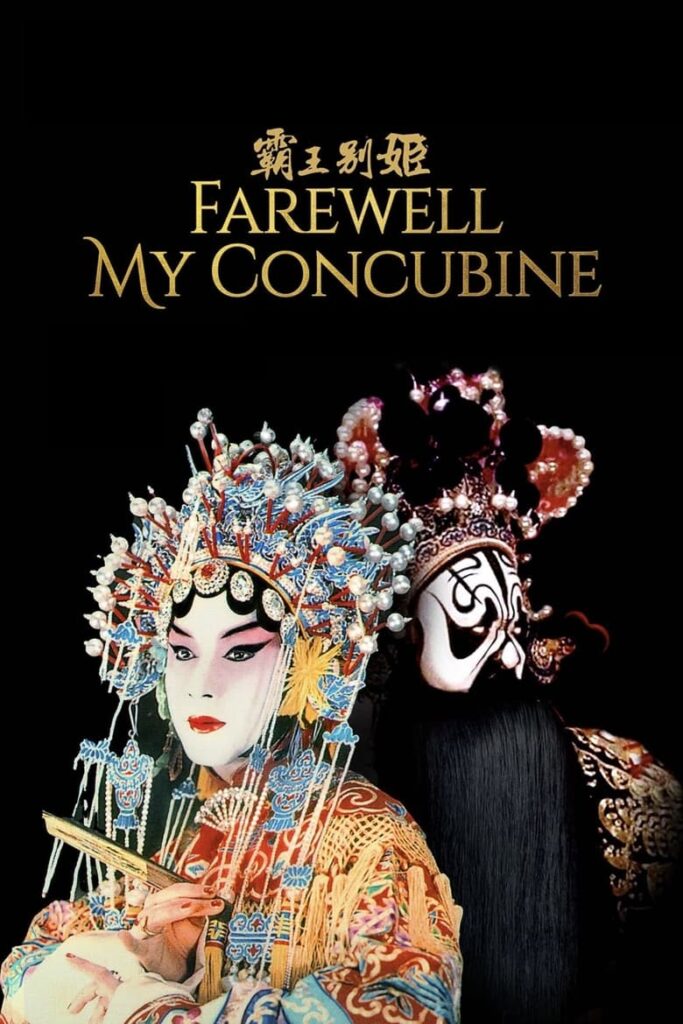

一袭戏服,一生命运。在世界影史的长河里,极少有一部电影像《霸王别姬 Farewell My Concubine (1993)》这样,将个人身份、历史洪流和文化符号缠绕得如此紧密。这部陈凯歌的代表作,远远超越了“京剧”或“同志”标签的简单归类,它其实更像是一场关于扮演、认同与宿命的极致试验——一出每个人都脱不下的戏服。

在主流语境里,《霸王别姬》常被视为中国电影“走向世界”的标志,但它的独特价值却常被误解或忽略。许多观众只记得程蝶衣的柔美与段小楼的刚烈,却少有人体会到影片用几十年沧桑,诉说的其实是“身份”如何在历史与欲望中被塑造、被撕裂。电影的灵魂,是那句反复吟唱的“我本是男儿郎,又不是女娇娥”。在京剧舞台上,性别、命运、忠诚、爱情全都被戏服和唱腔包裹掩饰,台下的真实人生反倒变得模糊。

《霸王别姬》对身份的探讨,和《燃烧》为什么被称为近十年最神秘的亚洲文学改编电影有异曲同工之妙。那种无法被社会认同的情感,那些夹杂着时代与个人命运的扭曲与挣扎,都在影像中以近乎残酷的方式被袒露。程蝶衣一生都在扮演,从台上的虞姬到台下的“蝶衣”,每一层身份都像戏服般难以剥离,不论是性别、性取向,还是京剧演员的社会地位。每当他望向镜中的自己,观众也被带入一种无法逃离的自我审视中。

影片之所以独特,还在于它用极端的美学和极致的情绪张力,将“身份”这一抽象命题具象化。陈凯歌的镜头语言近乎冷静,长镜头、对称构图、色彩与服饰的仪式感,构成了一种被封存的美。每一帧都充满压抑与流动的能量。哪怕在最华丽的段落里,也能感受到角色内心的孤独和绝望。这种“美的暴力”,让观众无法简单用“同情”或“理解”来解读人物,而是被裹挟进他们的情感漩涡。

在全球范围内,《霸王别姬》其实是一部“被误读”的电影。西方观众常将它当作中国式的悲剧或同性恋电影,但影片更深处探讨的是东方文化中“自我”与“他者”的边界。京剧的“假面”与身份的流变,既是传统的压制,也是个人挣扎的出口。正如电影中反复出现的戏服、扮相与台词——身份不只是社会赋予的标签,更是内心与外界拉扯的产物。

与许多冷门佳作类似,《霸王别姬》在主流市场之外的价值也在于它的“不可复制”。这种不可复制性来自电影本身对历史、文化、个人命运的敏锐感知。比如,影片并不刻意煽情,反而用极度克制的表现方式,将人物的情感推向极限。结尾处,程蝶衣的死亡不是简单的“为爱殉情”,而更像是对一生戏服的告别——一种无法与现实和解的终极抗争。

如果说《花样年华 2046》:王家卫如何用时间缝合孤独中通过镜头和时间的剪影缝合了孤独,那么《霸王别姬》则用戏服和历史缝合了身份的裂隙。它让观众看到,一个人的命运如何在时代洪流中被裹挟、被改写,最终连自我都无法辨认。每一次换装、每一场演出,都是一次自我否认与重塑。戏台上的“霸王别姬”,其实是每个人与世界妥协又抗争的缩影。

回望当下,许多非主流电影都在用独特的美学和视角,挑战观众对身份、文化与情感的既定认知。比如阿彼察邦·韦拉斯哈古的《热带疾病 Tropical Malady (2004)》,同样以极致的形式美学与神秘氛围,探讨了身份与欲望的边界。两部电影虽风格迥异,但都展现了导演如何通过影像,撕开自我与社会的界限,让观众直视那些常被忽略的存在状态。

那些在主流之外被遗忘的电影,往往最接近真实的情感与困惑。它们不以迎合观众为目标,更像是一面镜子,让观众在别人的命运中看见自己的幽暗与光亮。正如《霸王别姬》所展现的:身份与命运,常常在一袭戏服里被封存,静待某一刻由观众重新发现和解读。