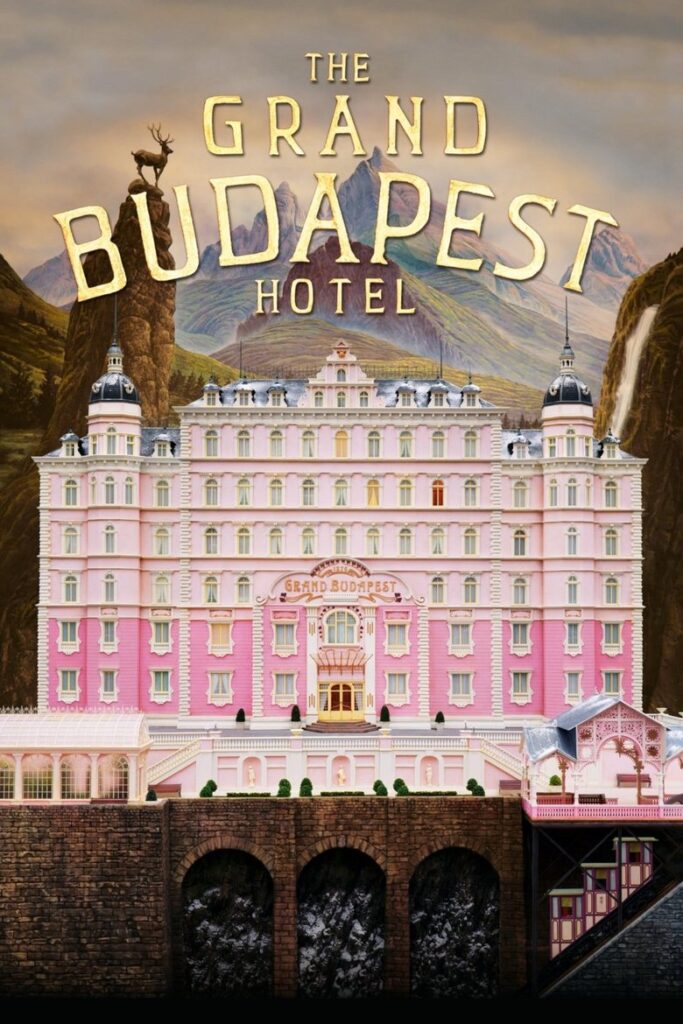

在当代电影工业的洪流中,韦斯·安德森是极少数能够用个人美学语言撕开主流叙事缝隙的作者。《布达佩斯大饭店 The Grand Budapest Hotel (2014)》以一种近乎偏执的秩序感,将荒诞、离奇、幽默与悲怆交融出诗意,这也正是电影被主流忽视但在小众影迷中备受推崇的原因。

韦斯·安德森的电影与传统意义上的“艺术片”不同。他拒绝晦涩,却又不被主流所完全包容。对于习惯了好莱坞三幕式起承转合的观众来说,《布达佩斯大饭店 The Grand Budapest Hotel (2014)》的最大不适,恰恰来自那种“秩序里的无序”:镜头线条严谨、色块分明,但人物命运却在精密构图下悄然失控。安德森用对称和色彩制造出仿佛童话书般的视觉外壳,包裹着关于权力、年代更迭和身份流变的微妙忧伤。

这部影片之所以特别,在于它将“形式”推向极致,却又用内容反噬形式本身。每一帧都像是博物馆里精心陈列的画作,角色的每一次转身、每一句台词,都在安德森设定的秩序中舞蹈。但随着剧情推进,观众会发现所有的完美排列都是易碎的假象。正如《霜花店》:权力与欲望如何交织成吞噬一切的悲剧中呈现的那样,外在的规整与内里的混乱并存。

在韦斯·安德森的世界里,荒诞不是简单的奇观,而是现代生活的底色。《布达佩斯大饭店 The Grand Budapest Hotel (2014)》用喜剧的方式讲述极权的阴影、战争的恐惧和美好时代的消逝。影片的时间结构像是俄罗斯套娃,故事被一层又一层包裹,最终指向一种对逝去世界的怀念。安德森似乎在问——我们能否在彻底崩坏的世界里,靠着一点点个人的仪式感和美学秩序,保住内心的柔软?

在美学层面,《布达佩斯大饭店 The Grand Budapest Hotel (2014)》的独特性尤为鲜明。它的色彩搭配和服化道细节,几乎重新定义了“电影作为视觉艺术”的可能性。粉红与淡紫的复古调性,机械般精准的镜头运动,为观众搭建起一个既遥远又亲切的乌托邦。安德森的镜头像精致的钟表,所有齿轮都在滴答作响,但钟表背后,现实的无情早已悄悄渗入。

选择在虚构的中欧小国展开故事,韦斯·安德森以近乎巴洛克的戏仿方式,暗中讽刺现实世界的权力更迭和身份困境。这种文化语境上的游离,让电影在全球范围内有一种“难以归类”的气质。它既不是纯粹的幽默,也不是彻底的悲剧,而是在喜剧与忧郁之间反复横跳。正因为如此,主流影评常常难以精准捕捉其魅力,而忠实影迷却在每次重温中发现新的细节和隐喻。

在被主流忽视的艺术片中,类似的“作者秩序”也可以在罗伊·安德森的《二楼传来歌声 Songs from the Second Floor (2000)》中找到。罗伊·安德森用极端静止、灰蒙蒙的画面和荒诞日常,展现北欧社会的异化与孤独。与韦斯·安德森不同,罗伊的世界更残酷、冷峻,但两者都用近乎强迫症的美学逻辑,将现实中的荒谬推至极致。

小众电影的价值,往往就在于这种不被主流理解的“异质性”。《布达佩斯大饭店 The Grand Budapest Hotel (2014)》不是靠情节反转或情感煽动取胜,它让观众在视觉秩序和情感荒诞之间游走,体验一种难以言说的诗意。对于那些渴望突破类型片窠臼、愿意在电影中寻找世界新可能性的观众来说,这样的作品无疑值得一再回望和重新发掘。

当你看惯了《尼罗河上的惨案》:推理电影中的“封闭空间”为何永不过时这类精巧结构的主流佳作后,再回望《布达佩斯大饭店 The Grand Budapest Hotel (2014)》,会发现安德森真正的野心,是用秩序拍出荒诞的诗篇,让人在幽默与哀愁之间,窥见世界的裂隙和美的惊鸿一瞥。