在世界电影的主流叙事中,北欧作品常常是被忽略的角落。无论是瑞典的静水深流,还是芬兰的铁锈蓝光,北欧影像像极了冰原上的暮色——幽深、疏离、带着不可言说的寒意。许多观众初识北欧电影,常被那种压抑的孤独和宏大的自然景观所震慑:一方面是人类面对命运的渺小,另一方面又是导演用极简语言雕刻出的史诗质感。为何北欧史诗影像总带悲壮寒意?这不仅关乎地理,更关乎文化、民族性和作者自觉。它们用独特的方式,反抗着全球化主流美学的同质化浪潮。

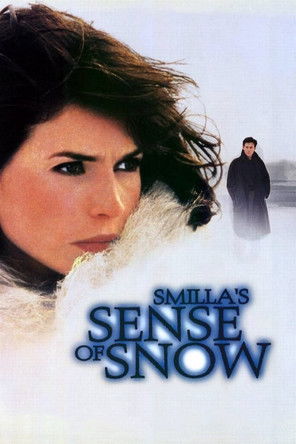

北欧电影的美学,首先来自于自然环境的极端。漫长冬夜、低温与极光塑造了当地人的世界观。看《冰海陷落 Smilla’s Sense of Snow (1997)》,无论是遥远的格陵兰雪原,还是哥本哈根沉默的街巷,镜头里总有一层无形的寒流。导演比利·奥古斯特用冷调摄影与缓慢剪辑,制造出时间的停滞感。那种孤独,不是简单的情绪渲染,而是生命本体与环境的对峙。北欧导演往往喜欢“留白”:沉默的特写、长时间的静止镜头、极简的对白,这些都在讲述人类内心的绝望与希望如何在冰雪中并存。

北欧史诗影像的“悲壮”,源自于民族历史的集体记忆。与《隐秘森林》:韩国独立悬疑为何如此依赖“空间诡感”中强调空间塑造悬疑类似,北欧电影也极为注重空间的情绪和象征意义。在瑞典大师英格玛·伯格曼的《野草莓 Wild Strawberries (1957)》中,公路、梦境与冬季森林交替出现,既是现实路径,也是心灵流浪。伯格曼将北欧的苍凉与人生的无常交织在一起,用极简的美术和疏离的光影,把观众引入一种既是个人又是民族的宿命感里。这里的“史诗”,不是英雄主义的外放,而是对生命荒原的凝视和对意义的追问。

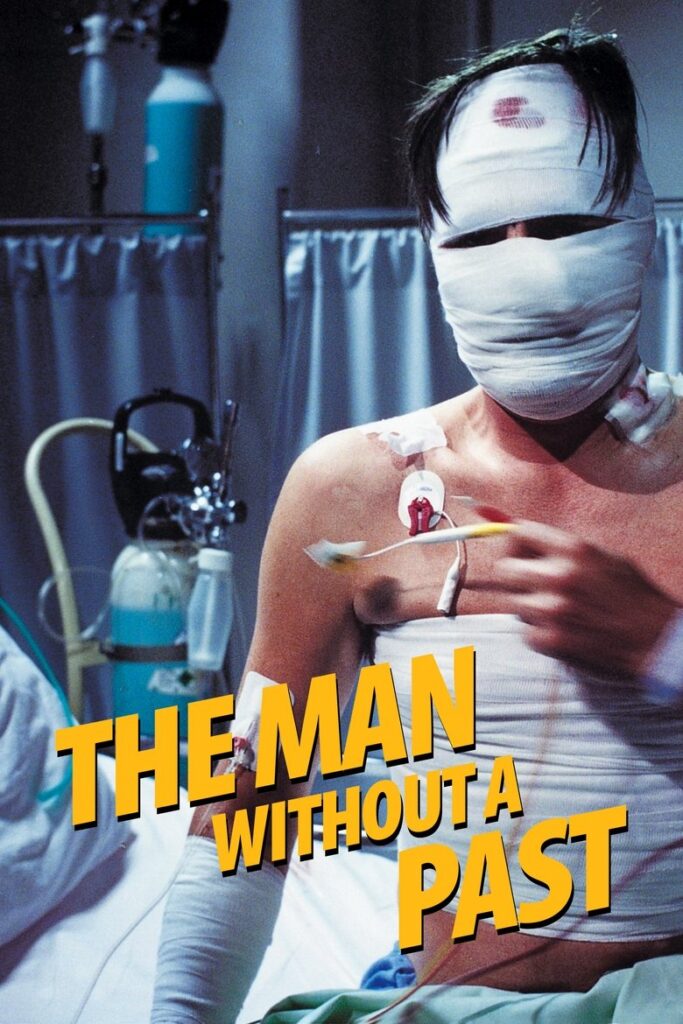

在北欧电影里,人物的悲剧往往不以暴力或激情为表现,而是被日常琐事、家族关系、自然灾变缓缓吞没。芬兰导演阿基·考里斯马基在《没有过去的男人 The Man Without a Past (2002)》中,将失忆、身份崩解、社会边缘化等议题包裹在极度冷静的叙事下。考里斯马基用呆板的对话、幽默的尴尬和灰蓝色调,反讽了现代人的无力感。整个故事没有激昂的救赎,但在寒冷中依然有微弱的人情温度。北欧作者型导演之所以难被主流理解,正是因为他们拒绝用喧闹和煽情去捕捉观众,而是用“慢”与“冷”去展现真正的深刻。

北欧冷门佳作的被忽视,还与其独特的民族文化紧密相关。北欧国家人口稀少、社会结构特殊,电影中反复出现小镇、孤岛、边陲地带。即使是类型片,也常常带着实验与变体的野心。比如冰岛导演班迪克特·埃里林森的《驯马手的故事 Of Horses and Men (2013)》,以黑色幽默和寓言式结构,把人与自然、人与动物、人与社会的关系解构得既荒诞又感伤。北欧电影的“寒意”,其实是一种对意义的极端追问:在极端环境里,人活着的理由究竟是什么?这样的主题和表达方式,远离快节奏、直给情绪的主流观影习惯,因此常常被冷落。

对于真正渴望拓宽视野、追求独特美学体验的观众来说,北欧史诗影像是一次与自我和世界的深度对话。它们的悲壮与寒意,既是自然的投影,又是文化的凝结。越是被主流忽视的作品,越能在安静中给人以震撼。只有走进这些电影,才能理解:在漫长暮色和冰河余晖之下,人类的孤寂与希望同样辽阔。