在主流电影市场,人生被简化为一条清晰的线索:一头是起点,一头是终点,沿途是顺理成章的选择与后果。但在那些被忽视的艺术片、独立电影与实验影像中,人生的多重可能性却一次次被翻腾起来。像无数条未被走完的小径,这些作品让观众直面“如果”的诱惑与无解。

扬·阿尔特斯的《无姓之人 Mr. Nobody (2009)》是这类电影最被低估的代表之一。它以极为罕见的方式,将时间视作可以任意折叠的纸张,把人生的每个分岔口都当作宇宙的起点。影片没有简单地告诉观众“人生充满选择”,而是用极端的影像结构和多重叙事,把所有可能性都摆在你我眼前。它的非线性剪辑、色彩编码的情感线索与反复变奏的场景,使得观众仿佛被困在记忆的万花筒里。

主流观众可能会称这类电影“烧脑”或“晦涩”,但真正的独特之处在于导演如何拒绝为人生提供一个“标准答案”。阿尔特斯用镜头不断地追问:如果每一次选择都等于开启一个新宇宙,那我们到底是谁?影片中的主角没有姓名,正是因为他是所有人的集合体,也是无数种可能性的容器。这种迷恋于多重人生的创作冲动,背后是对身份、自由与命运的极端反思。

其实,迷恋多重人生并非《无姓之人》的专利。早在1998年,德国导演汤姆·提克威就在《罗拉快跑 Lola re

t (1998)》中,用三次奔跑的变奏,展现选择与偶然如何改变一切。影片节奏极快,色彩暴烈,音乐如同心跳,让观众在短短80多分钟内体验三种完全不同的命运。这里没有任何“命中注定”的浪漫,只有压迫性的偶然和命运的幽默感。

为什么这些电影在主流之外被反复挖掘?一方面,它们挑战了“人生只有一条路”的叙事幻觉,让观众得以用情感和想象力重新审视自己的过往与未来。另一方面,这些作品往往采用非传统结构,拒绝给观众“舒适答案”。这让许多人初看时不适、疑惑,却也正是它们能被反复咀嚼的原因。

美学上,这类电影常常打破时间和空间的连续性。导演会用跳切、反复、色彩对位、甚至重复拍摄同一场景的不同结局,制造出一种“不确定的真实感”。比如《无姓之人》里,主角的童年、青年、老年在同一空间里重叠出现,时间像液体一样流动。这种结构让人想到另一部被低估的佳作《远山淡影》:石黑一雄式的压抑如何被影像化。虽然两者风格迥异,但都在探索记忆与身份的多重镜像。

导演们为何如此执着于多重人生?一部分原因是对个人经验的不信任。现代生活的复杂性和偶然性,让“完整自我”变得日益虚幻。多重人生的电影,往往以碎片化的叙事和模糊的边界,回应这个“谁都无法全然了解自己”的时代焦虑。

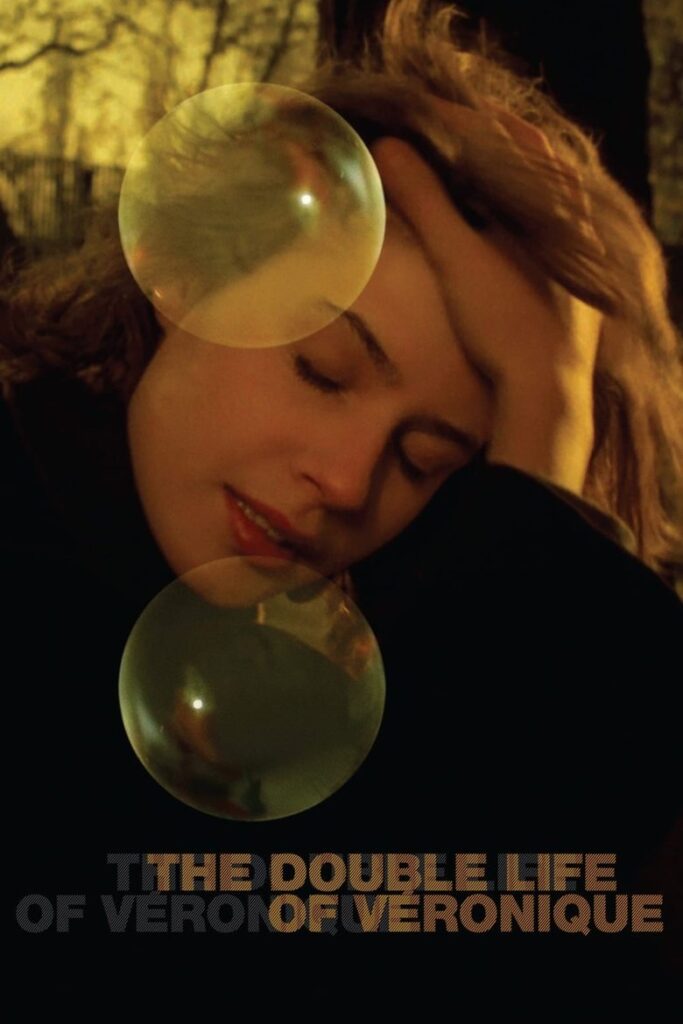

此外,非主流电影在表达文化语境时,往往比主流更为敏锐。法国、东欧、日本等地的导演,常以非线性结构和多重结局,挖掘社会身份、家庭记忆与历史创伤。例如波兰导演克日什托夫·基耶斯洛夫斯基的《双面维罗尼卡 La double vie de Véronique (1991)》,表面上讲两个长相相同的女人,却用诗意的镜头和隐喻,探讨灵魂的分裂与命运的不可控。这种作品很难在全球票房榜上夺魁,却常常在影展与小众影迷间被奉为经典。

被主流忽视,也意味着这些电影在审美和叙事实验上有更大自由。观众可以在一部电影里看到三种、五种、甚至无数种人生走向——你不用被迫相信哪一个才是“真正的故事”。而这种开放性的结构,恰是对现代社会不确定感的艺术回应。多重人生的电影,不是要告诉你“选择哪条路才对”,而是让你直面“你可能是谁”。

对那些渴望新鲜体验、想要跳出现实单线逻辑的观众来说,这类影片是一种救赎。它们不是为了解谜而复杂,而是想用影像和情感把观众卷入“不确定的可能性”之流。每一次观看,都是一次新的自我探索。

在这个连好莱坞都开始用“多元宇宙”消解单一英雄叙事的年代,被小众电影早已探索过的多重人生主题,正等待被更多人重新发现。