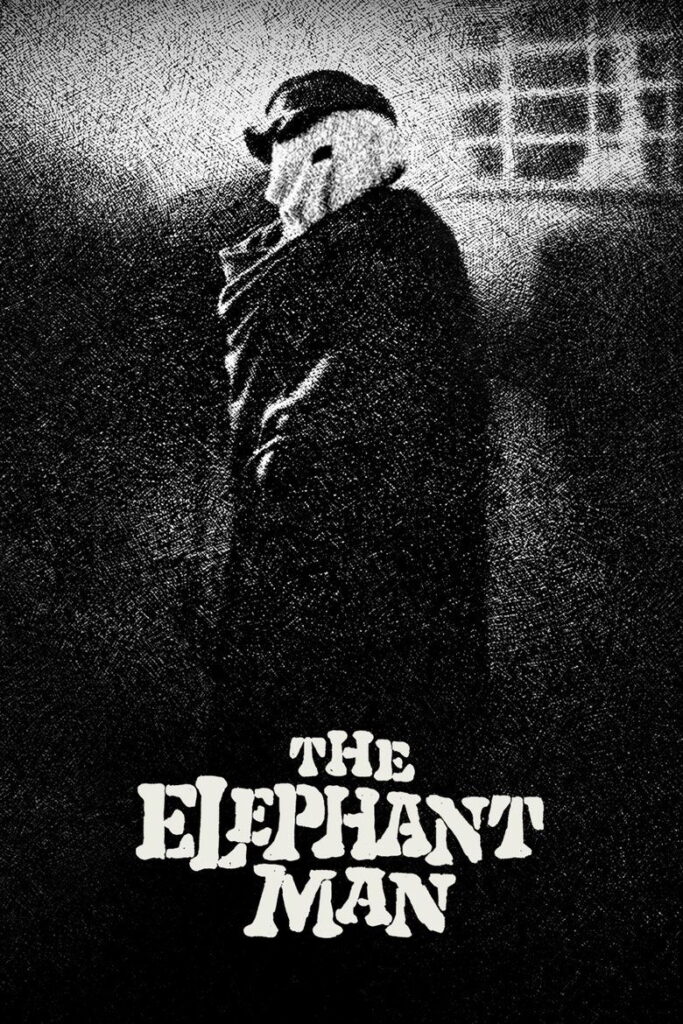

在大卫·林奇的电影宇宙里,《象人》The Elephant Man (1980) 永远是一颗异常安静的星。它不如《蓝丝绒》Blue Velvet (1986) 诡谲,也不如《穆赫兰道》Mulholland Drive (2001) 迷离,但却以一种朴素的黑白美学,温柔地触碰着人性最脆弱的角落。作为林奇早期的代表作,《象人》在主流电影与独立艺术之间游走,既带有商业片的叙事清晰,又保留了作者电影的孤独气息。这种气息,在八十年代的电影环境下格外稀有,也让它一度被主流观众误解为“过于沉重”,甚至被遗忘在林奇更为炫目的作品之后。

林奇选择黑白影像不是为了复古,而是要将人性的荒凉、冷漠与偶尔闪现的温情,雕刻得更加分明。黑白构图下,伦敦的工业与雾气变得真实而压抑,每一次光影的推移,都像是在雕塑主角约翰·梅里克的命运。林奇并没有把《象人》拍成一部关于畸形秀的猎奇电影,相反,他借助极简的画面与静谧的叙事,反复追问:什么才是真正的“怪物”?

梅里克的脸被畸形包裹,观众却无法移开目光,因为林奇用镜头细细记录下他的温柔与恐惧。他让镜头缓慢地游移在梅里克的双手、眼神和微小的动作之上,仿佛在提醒我们:人性不在外表,而在那些被忽视的细节里。正如《静静的美国人》:越战迷雾下的情感与政治复杂性里所探讨的,个体的命运往往被更大的社会语境所包裹,不被理解的人生总是在夹缝中寻找出口。

《象人》的特别之处还在于它对“凝视”的反思。林奇用多层次的观看调度,把观众变成了马戏团观众与同情者的双重存在。我们既在围观梅里克的不同,也在跟随医生特里弗斯一起为他的孤独而心碎。林奇让道德的界限变得模糊,观众的情感在同理与愧疚之间游移。正是在这种张力中,电影的温柔逐渐浮现——梅里克的世界虽然灰暗,却因几份善意而闪光。

林奇的风格在这部作品里并不张扬,而是悄无声息地渗透进每一个镜头。那些工业蒸汽、幽暗走廊、病房中幽微的光线,都变成了情绪的载体。观众在黑白影像下体验到的不是单纯的悲情,而是一种复杂的、难以言说的人性共鸣。《象人》避开了情感的煽情与道德的简单化,选择用克制的镜头和安静的节奏,慢慢展开一个异类的蜕变与自我认同。

在主流电影市场里,《象人》往往被当作一部“过于艺术化”的传记片,未能像好莱坞同类作品那样获得广泛关注。它既不以娱乐性取胜,也没有猎奇的消费感,而是坚守于对个体尊严与社会边界的细腻书写。这让它在今天看来,反而愈发珍贵。正如《燃烧》为什么被称为近十年最神秘的亚洲文学改编电影一样,真正的复杂与深刻,往往藏在那些不被喧嚣裹挟的影像里。

林奇的温柔是逆流而上的。黑白画面下,梅里克孤独却不绝望,他的生命中有医生的守护,也有来自戏剧女演员的理解与尊重。林奇用静默的镜头,让这些温情时刻变得分外稀有——正是在冰冷现实下闪现的善意,才让《象人》成为一部值得反复观看的电影。

在诸多被遗忘的佳作中,《象人》像一个沉默的见证者,记录着异类的尊严和社会的冷漠。它不需要夸张的情节来博取同情,也不愿用廉价的奇观吸引观众。林奇在黑白影像里寻找温柔,让人们在凝视“象人”的同时,也重新凝视自己。这种被主流忽略的温柔,正是艺术电影最宝贵的价值所在。