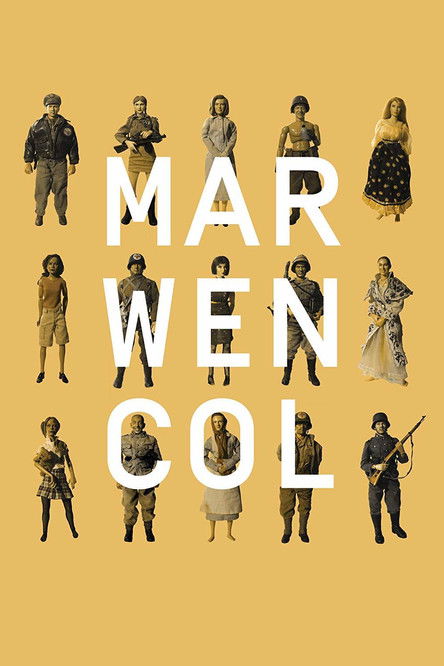

在主流电影世界中,关于孤独症的叙述往往止步于“特殊天赋”或“社会挑战”的浅表层面,但《一个叫马文的男人》Marwencol (2010) 却用一种近乎偏执的耐心和温柔,将我们带入了另一个维度。这部纪录片很少被大众提起,甚至在影迷圈里也像一块被沙土覆盖的宝石。它的特别之处,在于用孤独症者的目光和思维方式,重新塑造了“现实”本身的定义。

导演杰夫·马尔姆伯格没有以同情或猎奇的视角拍摄主角马文,而是全然投入到他的世界里。马文是一个在现实生活中遭遇暴力创伤的普通人,他通过搭建微缩模型小镇“Marwencol”来重建自我。他的人偶世界,是对现实的逃避,也是对现实的微妙复刻。镜头缓慢、细致,却从不冷漠。观众很快发现,这种“慢”,其实是一种抵抗——抵抗浮躁世界的快速判断,抵抗社会对“正常”与“非正常”的标签化。

马文的微观世界,细致到每一件人偶的服装、每一辆小车、每一处废墟。导演选择大量留白和静止镜头,让观众有时间去体会人物内心的波澜。你会发现,这种近乎仪式感的布置,是马文用来控制和理解现实的方式。他在小镇里为自己安排了一场又一场拯救与战争,将现实中的恐惧与不公转化成可以被把玩的情节。这种自我疗愈的过程,突破了“电影是现实的镜子”这层表象,让观众直接体验到什么叫“现实是主观的投射”。

与《布达佩斯大饭店》:韦斯·安德森如何把秩序拍成荒诞诗篇中的精致秩序不同,马文的世界带有一种原始、混乱又温柔的质感。他的房间、他的模型、他的摄影作品,都是对混沌现实的私人秩序化尝试。导演没有用过多的对白解释马文的历史,而是让观众在漫长的注视中,逐步拼贴出主角的心理地图。这种做法在主流电影中极少见,因为它需要观众的耐心和主动参与。

这样的电影之所以被忽视,一方面是因为它没有市场化的“爽感”、没有强行煽情的高潮。它要求观众慢下来,接纳主角的“不正常”节奏,与他一起进入那座微缩小镇。而这恰恰是它的独特价值——在一个追求效率和消费快感的影像时代,《一个叫马文的男人》用极致的个人化视角,提出了“现实该如何被感知和讲述”这样本质的问题。

孤独症题材常被主流叙事塑造成二元对立:要么是天才,要么是悲剧。但马文既不是天才,也不甘于沦为受害者。他用自己的方式重建世界,导演则用温柔的镜头陪伴他。这种陪伴没有居高临下的关怀,也没有廉价的励志,而是一种平等的凝视。

观众在观影过程中,常会被马文的自我世界吸引,甚至会怀疑:我们平时以为的“正常”,究竟是谁定义的?这种反思在另一部被忽视的作品《自闭历程 Temple Grandin (2010)》中同样出现。那里的主角也是通过独特的感知系统,突破了社会的刻板认知。可惜这类作品常常被边缘化,因为它们没有为观众提供现成的答案,反而要求我们去体会、去共情、去思考。

《一个叫马文的男人》的美学特征在于它的“慢”和“静”。导演大量采用自然光和手持摄影,让画面带有一种纪录片式的真实和脆弱。观众可以在马文摆弄人偶的每一个细节里,看见他对生活的渴望与脆弱。这种美学选择,既是对主角心理状态的呼应,也是一种抗拒主流影像工业的反叛。

这部影片的文化语境同样值得玩味。它发生在美国的边缘小镇,却不渲染“美国梦”的破碎。相反,它关注一个普通人在日常废墟上重建自我秩序的过程。这种关注,既具有普世意义,又带有强烈的个人印记。正如《赎罪》之后:文学叙事如何影响影像结构所讨论的那样,优秀的电影往往不是用宏大叙事震撼观众,而是在细微处激发共鸣。

对于真正渴望拓宽视野、理解不同人生体验的观众来说,《一个叫马文的男人》是一部值得反复品味的电影。它用最少的修饰,展示了一个边缘人如何用想象力和创造力修复自己。它的“被忽视”,恰恰证明了主流叙事对异质经验的有限包容;而它的“闪光”,则在于提醒我们,现实有无数种定义,而每种定义都值得被倾听。