东欧电影在影迷心中,有一种独特的灰度。它不以好莱坞式的宏大叙事或亚洲作者电影的极致美学见长,却以一种低温、克制、甚至时常带着绝望的诗意把人牢牢吸住。尤其在描绘知识分子的命运时,这种情绪几乎成为一种文化图腾——他们总像漂浮在废墟与历史尘埃中的幽魂,无法真正融入现实,也难以彻底逃离精神的牢笼。《灰烬里的诗人》虽然并非耳熟能详,却正是这类作品的典型代表。

这部电影的特别之处,在于它对知识分子命运的敏锐洞察。导演极为节制地运用镜头,将主人公的生活切割成一组组近乎静止的片段:书桌、烟雾、昏黄灯光下的手稿,窗外灰蒙蒙的街景。每一次推拉镜头,都让人仿佛能听到历史的叹息。它摒弃了大开大合的情节推进,转而用琐碎日常和反复无常的内心独白,构建出一种“等待崩溃”的氛围。观众仿佛不是在看一个具体的故事,而是在体会一种集体性的精神疲惫。

为什么东欧知识分子如此容易陷入失落?答案部分藏在历史里。冷战、阵营对立、意识形态的反复拉扯,导致知识分子既是体制的局外人,也是无力改变现实的旁观者。他们明知变革的代价,却只能在失落与自嘲中自我消解。正如《冬日马戏团》:边缘职业为何更适合拍成人寓言中描绘的边缘人的漂泊感,东欧知识分子的落寞更是一种结构性宿命。电影中的主人公,既有理想的火花,又被现实熄灭成灰烬。这种夹缝中的生存状态,才是最打动人的地方。

与主流电影对知识分子的刻板塑造不同,《灰烬里的诗人》真正珍贵的,是它对“弱者气质”的正视。没有救世主式的英雄主义,只有面对残酷环境时的自我怀疑和温柔的自嘲。导演用极少的对白和大量静态镜头,让观众沉浸在主人公的思考与迟疑中。这种节奏或许让不少观众觉得“闷”,但恰恰是这种近乎停滞的美学,让电影的情绪像冬天的雾一样久久不散。

影片美学的独特性还体现在色彩和光影的运用上。画面大面积的冷色调配合着城市灰扑扑的外观,让整部电影如同被浓重历史感包裹的旧照片。偶尔闪现的暖色,仅仅是短暂的安慰,转瞬即逝。导演似乎在借用这些视觉符号,提醒观众:属于知识分子的“黄金时代”早已一去不返,剩下的只有灰烬里的余温和诗意。某种意义上,这种灰度美学成为了东欧电影的标识,也让它们难以被主流市场消化。

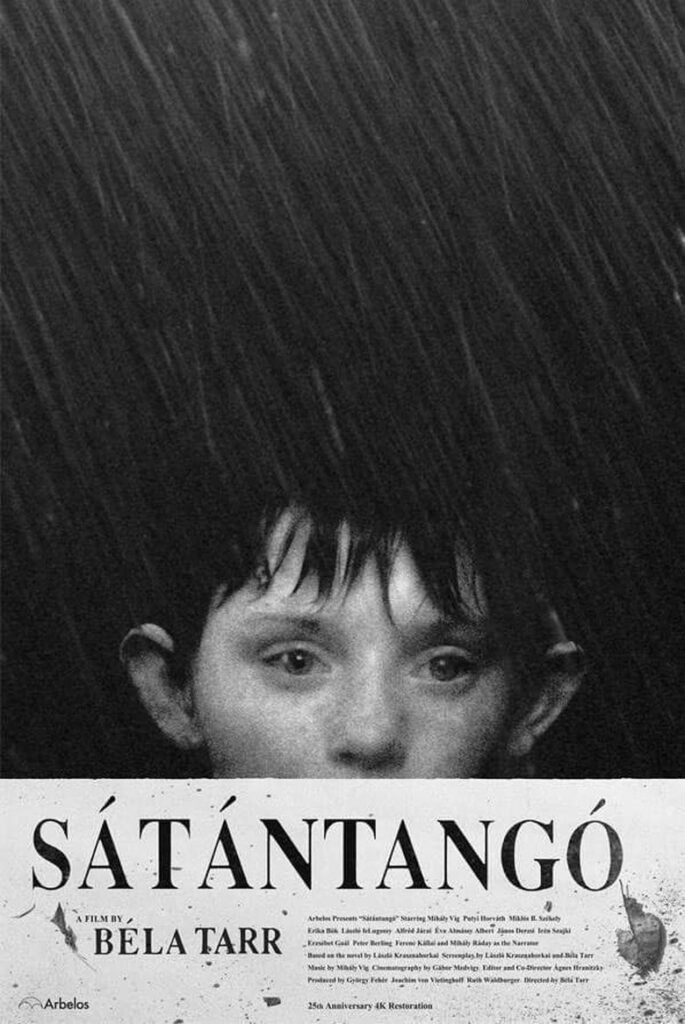

提到这种类型的东欧电影,不得不回想起匈牙利导演贝拉·塔尔的代表作《撒旦探戈 Sátántangó 1994》。这部影片用长达七个多小时的黑白影像,极致地展现了小镇知识分子的绝望和无力。贝拉·塔尔用长镜头、慢节奏,让观众体会到生命的停滞和精神的荒原——这种美学影响在《灰烬里的诗人》中同样清晰。它们都用“无为而治”的方式,逼迫观众直面自己的无力感。而对比《静水城》:南欧小镇的压抑如何成为犯罪的温床中对空间压抑的处理,东欧电影则更关注精神空间的塌陷。

《灰烬里的诗人》被主流忽视,还有一个重要原因——它过于真实地揭开了知识分子无处安放的尴尬。与主流电影里知识分子总能靠才华逆转命运不同,这部影片里的主人公始终挣扎在生活的边缘。他们既无力拥抱体制,也不能彻底背离。文学、艺术、诗歌,这些在现实中几乎无用的精神寄托,成了他们最后的防线。电影拒绝提供任何“希望”的出口,反而让观众在缓慢的节奏和低沉的配乐中,感受到一种“无法自救”的共鸣。这种真实让它不被主流观众接受,却恰恰是它的魅力所在。

如果你喜欢探索被遗忘的佳作,喜欢那种不靠情节而靠情绪、氛围和影像力量打动人的电影,《灰烬里的诗人》值得被重新发现。它用最温柔的方式,讲述着一代又一代东欧知识分子的落寞与不甘。对于那些想拓宽视野、体验纯粹电影情绪的观众来说,这种被忽视的底色,才是最不可多得的艺术遗产。