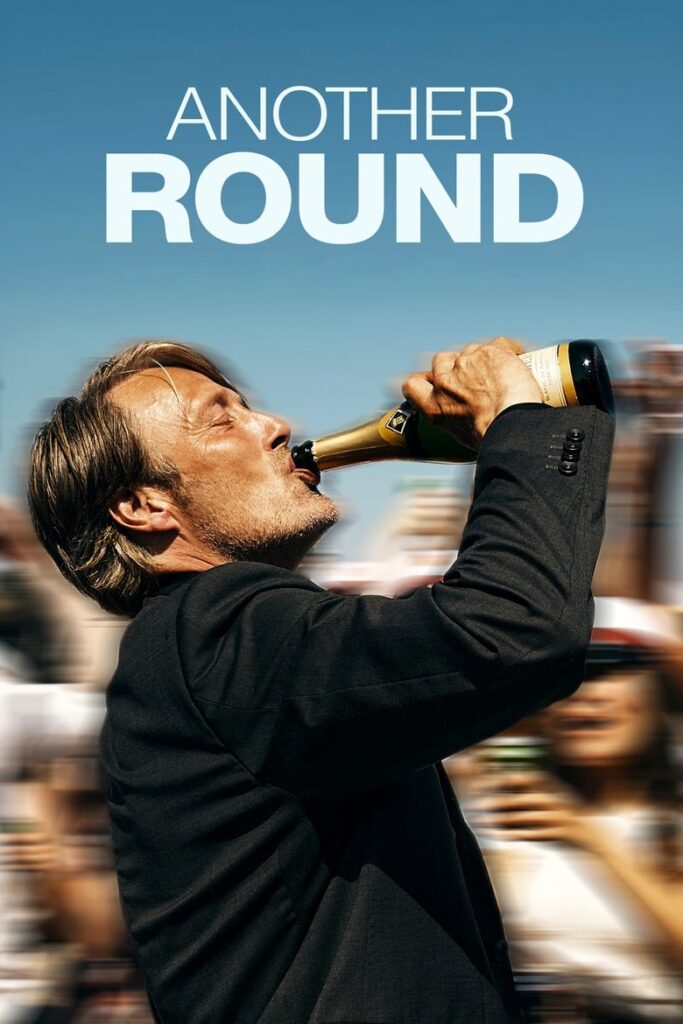

中年危机一直是影像创作中反复出现的母题,但主流语境下的中年危机,总是被固定在焦虑、家庭、责任等标签里,仿佛一切只能归结为现实的困顿与自我价值的迷失。《酒精计划 Druk (2020)》却选择了另一种表达方式,把实验性的手法引入,带领观众进入一种情绪流动和自我探索的迷宫。这种处理方式,恰恰让中年人的裂缝、欲望、恐惧与荒谬感,被放大到极致,也更接近现实中难以言说的复杂心境。

导演托马斯·温特伯格用极其克制的镜头,几乎拒绝传统戏剧冲突的铺陈。许多场景没有明显的高潮或低谷,反而像是日常的碎片拼贴。正因为如此,每一次酒精带来的微醺、恍惚和短暂的忘忧,都被放大成一种近乎诗意的体验。观众仿佛在观察一组被困住的灵魂,尝试用酒精突破生活的壁垒。这种实验性的结构,让影片有了艺术片的气质。它并不告诉你什么才是正确的人生轨迹,而是邀请观众进入角色的感官世界,体会那些被主流语境省略的细节和情绪。

实验性不仅仅体现在叙事结构上,更渗透在影像美学中。影片大量使用手持摄影,带来一种轻微的晃动感,这种不稳定的画面,与角色内心的游移和不安相呼应。夜晚的聚会、白天的课堂、空旷的街道,色彩时而温暖、时而冷冽。导演有意让观众感受到一种“现实的失重”,仿佛每个人都在漂浮,随时可能失控。这种美学选择,区别于传统中年危机电影的厚重和压抑,更多了一种轻盈的自嘲和讽刺。

在主流电影中,酒精往往被处理为问题的根源,或是家庭崩溃的导火索。《酒精计划 Druk (2020)》却让酒精成为中年危机的“催化剂”,把那些平时不敢说、不敢做的事情推到台前。主角们在微醺状态下找到久违的自信与热情,哪怕只有片刻,也让观众疑问:什么才是真正的自我?这种模糊边界的处理方式,让电影更像是一场社会实验,也是导演对“正常”与“异常”标签的挑战。

这正像《象人》:大卫·林奇如何在黑白影像中寻找温柔里所展现的那种“反常规”的影像态度。温特伯格与林奇一样,都善于用非常规的影像手法,去对抗现实的单一解释权。在《酒精计划 Druk (2020)》中,观众看到的不只是四个中年男子的故事,更是整个社会如何面对自我麻木和集体幻灭感的缩影。这种处理方式,让电影远离了“励志”或“警示”的简单标签,成为一种开放的、值得讨论的艺术实验。

与之呼应的,还有2015年瑞典导演鲁本·奥斯特伦德的《游客 Turist (2014)》。这部电影同样以家庭和危机为切口,但选择了冷静、疏离、甚至有些残酷的镜头语言。电影中一场雪崩成为家庭关系的分水岭,导演几乎以“实验观察”的视角,把现代人面对危险时的本能与自私暴露无遗。没有煽情的音乐,没有夸张的表演,只有令人不安的静默和凝视。这种剥离情感滤镜的方式,与《酒精计划 Druk (2020)》的实验性不谋而合。两部电影都拒绝给出简单答案,反而让观众在不适和疑问中反思自己的身份与选择。

被主流忽视的电影,往往因为“不讨好”观众,或者不愿意提供明确的情感出口。例如《游客 Turist (2014)》,它用冷静甚至残酷的方式,审视了中产阶级的脆弱与伪善;而《酒精计划 Druk (2020)》则用实验性的影像结构,把中年人的挣扎和迷离,拍得既普通又陌生、既真实又荒诞。它们都在提醒观众,生活的困境往往超出我们能用语言表达的范畴,需要更开放的表达手法去捕捉。

对于喜欢非主流电影的观众来说,这类作品的最大魅力正在于“不确定性”。你永远无法预知导演下一步会如何呈现角色的内心,也很难用一句话总结影片想要表达的全部意义。正如《别人的孩子》:为什么欧洲家庭片总能直击情绪核心中提到的,欧洲电影特别擅长在日常琐碎中捕捉情感的激荡,而不是通过情节起伏去强行制造高潮。《酒精计划 Druk (2020)》正是这样一部值得被重新发现的电影。它用实验性的影像、开放的结构和独特的视角,把中年危机从“社会问题”转化为一次艺术探索,让那些隐藏在日常表面之下的情绪与欲望,得以在银幕上自由游走。

这些“被忽视”的电影之所以值得一看,是因为它们提供了另一种看世界、看自己的方式。当我们厌倦了主流叙事的套路,这些实验性的艺术片,才是真正能击中人心的影像异数。