在主流影像的万千光影中,女性困境常被简化为爱情纠葛或家庭矛盾。可真正能穿透时代、直击女性存在困局的电影,往往诞生在被忽视的边角地带。正如《三峡好人》:现实主义影像为何如此具有洞穿力那样,能够以细腻复杂的视角,探究女性的生存状态和内心世界的作品,才让人感受到女性议题的重量和深刻。

许多观众或许并未注意到,女性在艺术片和独立电影中所承载的命题,远比主流商业片更为丰富和尖锐。以伊朗导演玛基德·马基迪的《何处是我朋友的家 Where Is the Friend’s Home? (1987)》为例,这部电影常被误以为是童年和善良的诗意表达,实际上却潜藏着对女性与家庭权力结构的温和批判。在伊朗社会的限制与传统中,女性声音的消失和挣扎,被导演巧妙地藏进了男孩寻找朋友作业本的隐喻里。镜头里母亲的沉默、祖母的权威和家庭内部的无力感,构成了女性困境的隐形围墙。如此克制的表达手法,使得影片更像一首哀婉的诗,而不是一场喧嚣的呐喊。

如果说伊朗的女性困境是被传统与宗教无声压抑,那东欧电影则将女性的孤独与反抗推向了极致。波兰导演克里斯托夫·基耶斯洛夫斯基的《蓝色 Trois couleurs: Bleu (1993)》里,女主角朱莉在丧夫失女的打击后,选择切断一切社会关系,试图以绝对的自由和孤独来逃避痛苦。这部电影不仅用冷峻的蓝色调渲染情感的荒原,更通过极简的叙事和细腻的表演,展现了女性面对创伤时的自我重建。镜头反复捕捉到朱莉在玻璃杯、游泳池等透明物体后的身影,仿佛被世界隔离,又在努力重新与世界建立联系。这种极致的个人化表达,让女性困境成为了普世的孤独命题,也正是其被主流影迷忽略,却被世界影展推崇的原因。

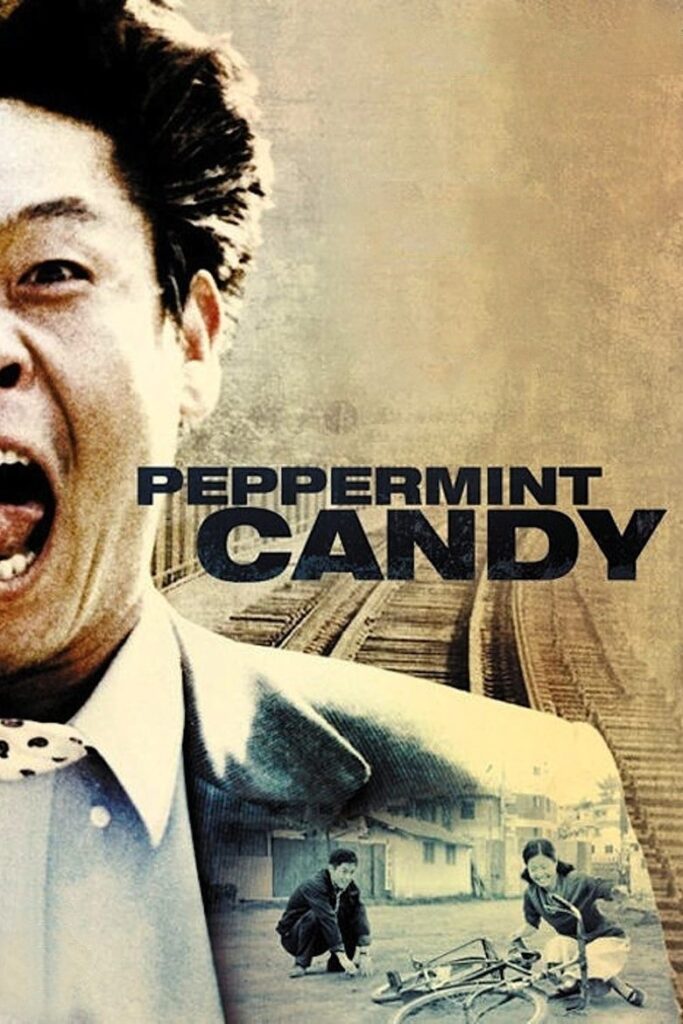

在亚洲,女性的挣扎则往往夹杂在社会变迁与个体命运之中。韩国导演李沧东的《薄荷糖 Peppermint Candy (1999)》以倒叙结构还原了男主角的一生,里面女主角的命运实际上映射了韩国社会对女性的系统性忽视与伤害。李沧东用冷静、克制的镜头语言,揭示了女性在国家暴力、家庭压力、爱情幻灭中逐渐失声。影片里女性角色的转瞬即逝,不是因为她们不重要,而是她们的存在总被外界环境所淹没。正因如此,这部电影才会被不少主流观众误解为男权叙事,实际上却是对女性困境最无声却最有力的控诉。

这些被主流市场和观众忽略的佳作,总能在镜头之外提供新的观看视角。与其说它们在讲述女性故事,不如说是在质问时代:为何女性困境始终难以被看见、被理解?也许正如《绿里奇迹》:奇幻如何呈现现实的残酷与温柔所指出的,真正触及人心的电影,往往隐藏在最不被期待的叙述之中。

女性困境成为时代命题,既关乎个体经验的极致展现,也关乎文化与社会结构的深层剖析。独立导演和世界各地的艺术片导演,正用最细腻、最不妥协的镜头,把女性的痛苦、孤独、反抗与希望化作影像的诗篇。那些在影展角落被忽略、在评分网站上不被热议的作品,才是理解我们所处时代与情感的钥匙。