青春片一直是类型电影里最复杂也最容易被误读的一类。很多人把青春片等同于明媚、躁动、荷尔蒙和初恋的甜蜜,但真正有分量的青春电影,往往藏着深深的裂缝和不能弥合的疼痛。尤其是那些远离主流工业体系、由独立导演拍出的青春片,它们不试图讨好观众,而是让破碎、孤独和成长的灰色地带以最赤裸的形式呈现。

《寂寞的十七岁》Lonely Seventeen (1967) 是台湾导演李行在60年代末拍摄的一部青春片,也是华语电影史上难得的青年题材实验。它与今天流行的青春偶像剧、怀旧滤镜下的校园片完全不同,甚至与同年代的主旋律青春片也格格不入。李行在这部电影里没有把少年的敏感、迷茫和自卑粉饰成浪漫伤感,而是用极为冷静的镜头和节制的色彩,揭示了成长过程中那些不被时代理解的痛苦。影片里,主角们的情感像是被时间和环境裹住的伤口,既无法愈合,也无法被大人看见。

为什么青春片能更好地容纳“破碎感”?或许是因为青春本身就不是一个完整的状态。它是过渡、是断裂,是旧有秩序解体、新自我尚未成型的混沌。在主流电影里,青春通常被包装成“成长的美好回忆”,但在《寂寞的十七岁》这样的作品中,青春是无所适从的、是充满不安的。李行将城市边缘的少年少女放在逼仄的家庭、学校和社会压力下,用长镜头记录他们的沉默、眼神的游移、甚至是走廊里回荡着的脚步声。电影的氛围里没有多余的煽情,反而是沉甸甸的现实感和抑制的情绪。

这正像《冬日马戏团》:边缘职业为何更适合拍成人寓言 那样,导演用极少的对白和琐碎的日常,把人物的困顿与渴望藏在微小的动作和空间里。青春的破碎感,其实是来自于对世界本质的第一次感知——原来一切不是非黑即白、不是努力就会被理解,甚至,连自己的情感也无法说清楚。

主流市场对青春片的误解,在于把青春视作一个可以被标准化复制的消费产品。但像《寂寞的十七岁》这样的小众作品,之所以被长期忽视,正是因为它拒绝迎合。它没有强行给角色“成长”的出口,没有用励志、圆满的结尾安慰观众,而是保留了青春的模糊、残缺和失落。影片里,主角的困境并没有被解决,反而被社会和家庭的惯性进一步强化。这种残酷的真实性,让当时的观众和批评界都感到“不舒服”,甚至被指责为“太消极”。但正是这种拒绝粉饰的态度,让电影几十年后依然让人动容。

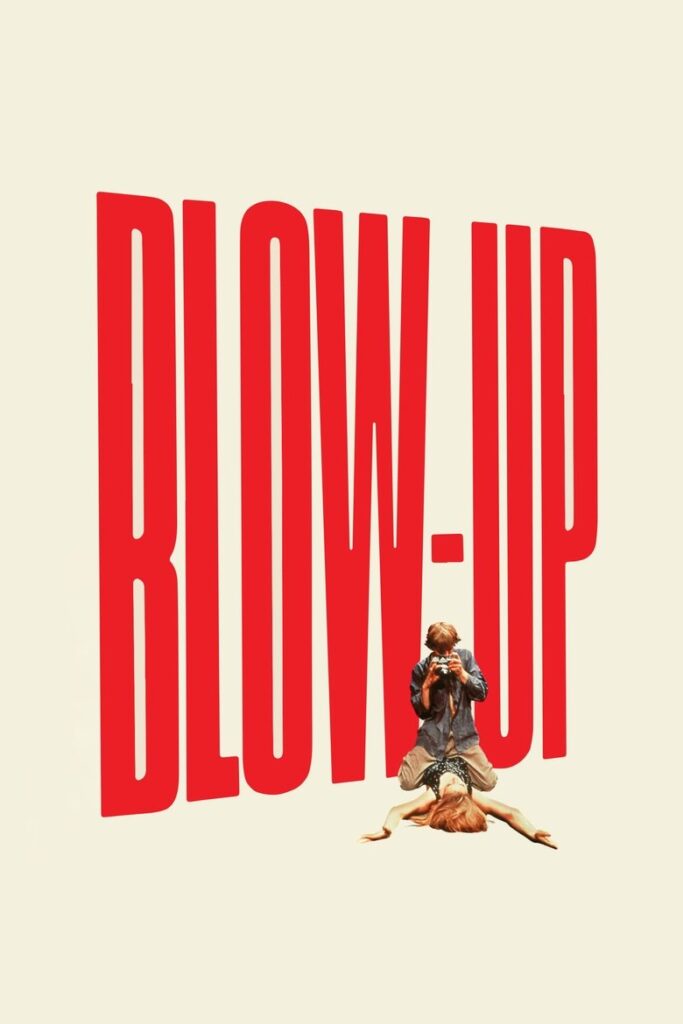

在更为极致的冷门国别电影里,这种破碎感甚至被推到了极致。比如意大利导演安东尼奥尼的《放大 Blow-Up (1966)》,虽然主线是侦探悬疑,但其实核心是关于迷惘、虚无与身份危机。主角在伦敦的都市中流浪,对自我和世界的界限越来越模糊。青春在这里不再是“成长”,而是持续的裂变和不确定。这种情绪和《寂寞的十七岁》有着共通之处——导演们都试图用冷静的镜头、克制的剪辑、碎片化的结构,传达出一种不被主流社会理解的内在体验。

不得不承认,主流视角下的青春片很难接纳这种“破碎”美学。观众习惯了情感被梳理得明明白白,角色总能在结尾获得救赎或自我和解。但现实中的青春,像《寂寞的十七岁》展现的那样,更多时候是无解的、是被结构性压抑的。电影用一种几乎是纪录片式的冷静,拍出了青春的“无出口”——每个人都在自己的孤岛上挣扎,没有人能真正理解另一个人的痛苦。这种情绪,正是被主流工业体系有意回避的。

很多人会问:这样“压抑”的电影,真的值得看吗?对于想寻找不同视野、渴望体验真实的观众来说,正是这些被忽视的、充满破碎感的青春片,才能让我们重新面对青春的复杂和人生的多义性。它们提供了另一种可能:不再用幸福美满的结局麻醉自己,而是勇敢地承认成长的疼痛。

也许,青春片之所以能容纳破碎感,是因为只有在青春期,我们才有勇气直视自己的不完整。但只有那些不讨好、不妥协、不轻易给出答案的小众电影,才让这种破碎变得动人。就像《寂寞的十七岁》,它让我们看到:青春不只是甜美,不只是叛逆,更是孤独、沉默和无解。只有承认这一点,青春片才会真正有力量。