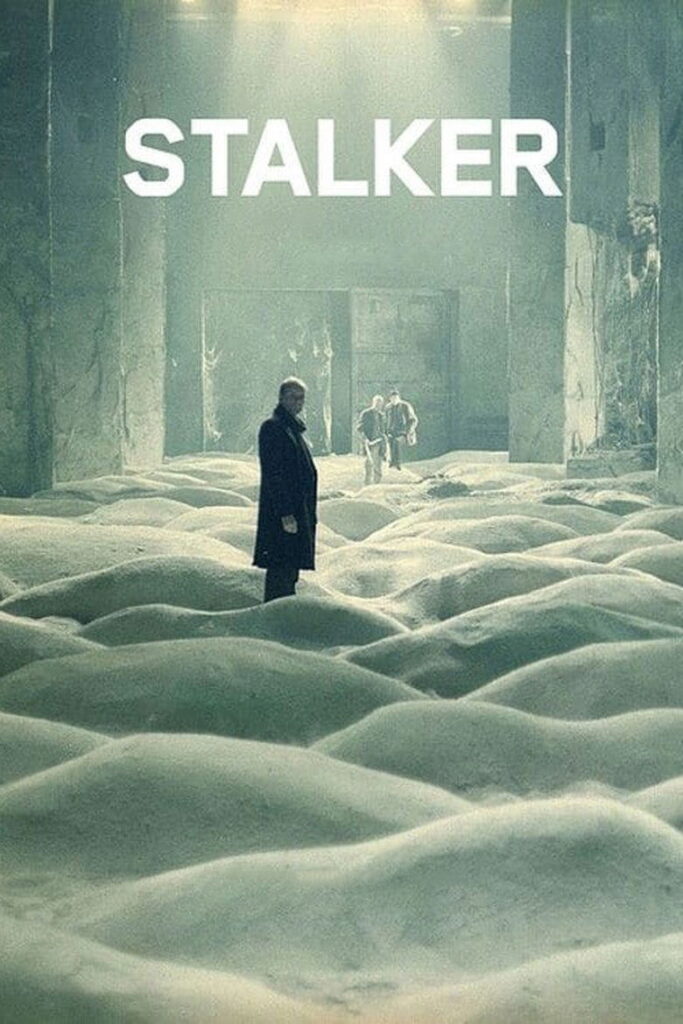

很少有哪部电影像《潜行者 Stalker (1979)》这样,将时间本身变成了一种可以触摸、可以感知、甚至能让人窒息的存在。在现代主流电影追求节奏、追求信息密度的今天,塔可夫斯基的这部作品反而用极度缓慢的叙事、冗长的镜头和反复的空间穿行,打造出一种独特的观影体验——你甚至会怀疑自己是否还在看电影,而不是被带入到某种梦境、某种精神状态之中。为什么这样一部冰冷、晦涩、甚至被很多人称作“难熬”的电影,几十年来却不断被重新发现、在影迷中反复流传?

如果要用一句话描述《潜行者》的特别之处,那就是:它不是用故事推动观众,而是用时间和空间包裹观众。塔可夫斯基几乎抛弃了传统意义上的戏剧冲突。三个人物——潜行者、作家、科学家——在“区域”里的行走,似乎没有明确的高潮与转折。相反,观众被长时间地留在静止或缓慢运动的镜头中,聆听环境的回响、注视废墟的斑驳、感受水流的微响。这种“慢”,不是炫技,而是一种有意为之的情感设置。塔可夫斯基想让我们在无聊、焦虑与期待之间来回振荡,仿佛只有经历过漫长等待,才能真正走进角色的精神内核。

很多第一次接触的观众会觉得《潜行者 Stalker (1979)》难以进入。它的画面经常停留在废弃工厂、泥泞小道、被时间侵蚀的空间里。塔可夫斯基有意让我们看见时间的流逝,甚至用极具诗意的调度,将镜头对准水面上流过的枯叶、墙上的水渍、缓慢移动的光影。和张艺谋的《大红灯笼高高挂》:为何是世界影史最具仪式感的家庭寓言一样,塔可夫斯基用极致的视觉仪式感,将空间变成了时间的容器。

这种美学选择,直接挑战了主流电影的观看习惯。在商业大片里,时间是用来制造紧张和高潮的工具,但在塔可夫斯基这里,时间是用来让人“安静下来”、与世界重新连接的维度。导演甚至在访谈中提到,自己追求的是“雕刻时间”——让观众在观看过程中感受到时间本身的重量。这种“时间感”,不仅是对故事节奏的反叛,更是一种哲学意图:人只有在慢下来时,才会开始自省,才会思考生存、信仰与希望。

除了时间,空间也被赋予了特殊的情感维度。《潜行者 Stalker (1979)》中的“区域”,既是现实的废土,也是充满隐喻的心理迷宫。人物在其中不断迷失、怀疑、恐惧,区域的规则永远无法被完全解释。他们不是在寻找某个物理的“房间”,而是在寻找各自内心的出口。这种空间的模糊边界,使《潜行者》成为一部难以归类的电影——它既是科幻,又是哲学对话,也是宗教寓言。这种类型的混杂,正是独立导演、艺术片常被主流忽视的原因:它们拒绝被简单消费,更像是邀请观众主动参与的思考游戏。

塔可夫斯基的个人风格在《潜行者》中达到了极致。他对自然元素的偏爱——水、火、风、泥——在电影中反复出现,象征着人类与世界的原始联系。导演的镜头仿佛在注视事物的本质,每一个细节都被拉长,让观众不得不直视内心的不安。这种极致的“凝视”,容易让习惯快节奏的观众感到不适,却也正是《潜行者》持久魅力的来源。

与主流观念中的“好电影”不同,《潜行者》从未试图取悦观众。它的冷峻、克制,甚至“反娱乐”,让它注定被一部分人误解或排斥。但也正因为如此,这部电影成为无数影迷心中的“乌托邦”——一个逃离日常刺激、进入深度思索的精神场所。像《大象席地而坐》:现代孤独的极限表达那样,《潜行者》并不回避孤独、绝望和人性的黑暗,而是将这些情绪化为一场漫长的仪式,让人最终在迷失中找到意义。

在被主流忽略的电影世界里,《潜行者 Stalker (1979)》的存在感愈发重要。它提醒我们,电影不仅仅是讲一个好故事,更是创造一种可以被体验、被沉浸、被思考的时空。每当你被快节奏的生活压得喘不过气时,或许正需要这样一部“慢如静水”的电影,去重新感受世界的宽度与深度。