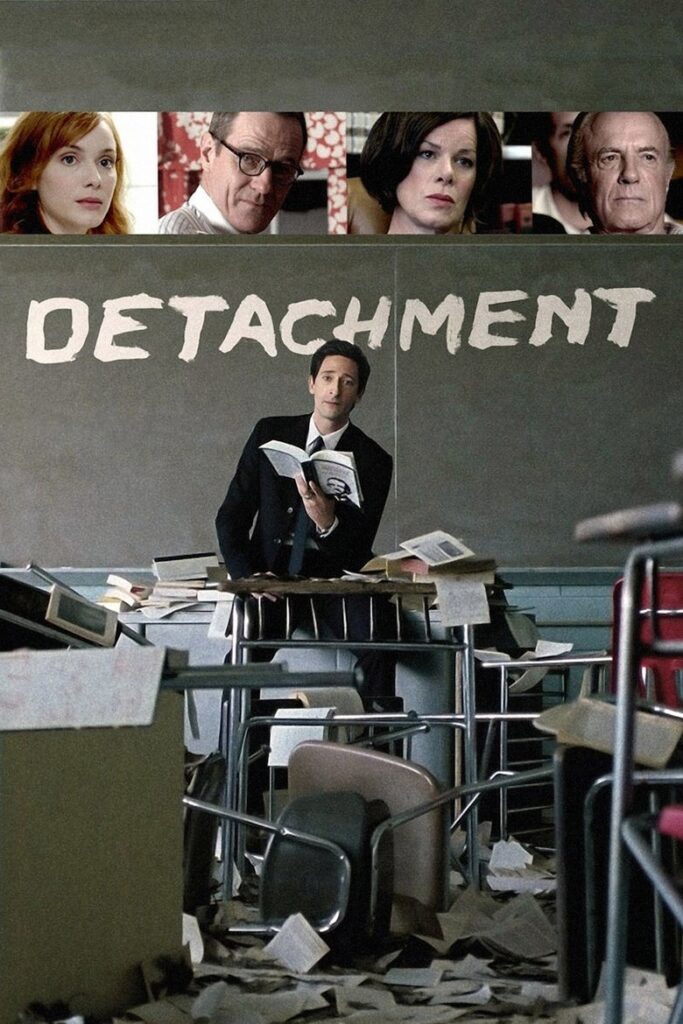

在主流电影对教师职业的描绘里,观众习惯了理想化的英雄主义叙事:一位教师如何拯救问题学生、如何唤起一群孩子的潜能、如何在困难中点燃希望。但《超脱 Detachment (2011)》选择了一条截然不同的道路。托尼·凯耶用冰冷又敏感的镜头语言,把教育现场的荒凉、无力甚至崩溃,毫无保留地呈现于观众面前。为什么要拍到这种程度?因为只有把伤口揭开、把表层粉饰剥去,才有可能触及教育、社会、个体真实的痛点。

许多人第一次接触《超脱 Detachment (2011)》时,都会感受到一种情绪的猛烈撞击。这种撞击并非来自情节的跌宕,而是源于影片始终如影随形的压抑氛围。电影中的主角亨利是一名代课老师,他游离在各个学校之间,从不与人产生深度连接。他没有家庭的温暖,甚至对自己的过去选择了逃避。导演用冷色调和手持镜头勾勒出校园的混乱与冷漠——学生们的暴躁、教师们的麻木、管理层的无力,所有角色仿佛都在一场无法抗拒的溃败中挣扎。这种处理方式,让观众几乎感受不到任何“治愈”或“希望”的气息,却反而逼近了现实的本质。

《超脱 Detachment (2011)》很难被主流观众所喜爱。它没有为观众“留面子”,每一个角色都像是社会失序的缩影。影片多次打断情节,插入对教师职业的反思与自述,仿佛在提醒观众:教育并不是舞台上单向度的表演,而是一场充满压力、焦虑和道德困境的长跑。导演托尼·凯耶以“观察纪录”的方式,拆解了教师神话。为什么很多人觉得这部电影“不像电影”?正因为它抛弃了主旋律电影惯用的情感安慰剂,让观众直面日常的失落与无力。

影片的独特性首先体现在美学选择上。托尼·凯耶曾执导过《美国X档案 American History X (1998)》,他擅长用极端的影像风格表达人物内心。相比之下,《超脱 Detachment (2011)》更克制、更内敛。大量虚焦、手持镜头的晃动、反光与阴影的运用,都让观众感到故事仿佛随时会崩解。镜头常常游移在学生、教师、走廊、空教室之间,似乎在寻找一种“归属”的可能。但现实是,所有人都在流离失所。正如《象人》:大卫·林奇如何在黑白影像中寻找温柔所分析的那样,有些电影选择用影像的残酷和不适,逼近人性的真实。《超脱 Detachment (2011)》正是如此:它不试图教化观众,而是把观众推向情感的断裂边缘。

影片在叙事结构上也选择了“碎片化”。没有传统意义上的高潮与解决,只有一连串更深的困惑与挣扎。主角亨利与学生艾丽卡的关系、与同事的交流、与自身童年创伤的对抗,都被拆解成一个个无法修补的碎片。这样的叙事方式,让观众几乎无法获得情感释放的出口。很多人批评这部电影“过于阴郁”,但恰恰是这种拒绝妥协的态度,让它区别于绝大多数教师题材电影。对比《死亡诗社 Dead Poets Society (1989)》或《放牛班的春天 Les Choristes (2004)》那种温情脉脉、诗意昂扬的表达,《超脱 Detachment (2011)》要冷酷得多、也更“反类型”。

为什么说《超脱 Detachment (2011)》是被主流视野忽视的作品?一方面,它不迎合观众情感需求,不提供明确的希望或解决方案。另一方面,影片选择从社会结构、教育体制、个人心理三个层面切入,揭示问题的复杂性。很多观众习惯于二元对立的叙事——好老师与坏学生、体制与个人、希望与绝望,但《超脱 Detachment (2011)》否定了这种二元划分。影片中的亨利不是救世主,他的善意也常常无能为力。学生们的问题也不是简单的“被感化”就能解决的。整部电影用一种近乎绝望的方式,提醒我们:教育的本质是一场无法完成的修补,所有人都是受伤者。

在全球范围内,这种不妥协的艺术片往往被影迷圈层追捧,却难以在主流市场获得认可。正如《维罗尼卡的双重生命》:双生与灵魂感应的影像诗学所揭示的那样,某些电影之所以被小众人群铭记,是因为它们敢于挑战类型片的边界、敢于表达“不好看”的真相。托尼·凯耶的《超脱 Detachment (2011)》不仅仅是一部教育题材电影,更像是一场自我剖析的影像实验。它用近乎残酷的方式,逼迫观众去思考:我们究竟期待一个怎样的教育?为什么只有拍到这种程度,才有可能“真实”?

在影展和独立电影领域,《超脱 Detachment (2011)》的存在感其实并不低。但它始终没有成为大众口中的“年度佳片”,也很少出现在各类教师电影榜单前列。这或许正是它的价值所在:它不愿意成为被消费的“感动”,而是选择成为一面镜子,让我们看到自己不愿面对的社会裂痕与个人脆弱。对那些想要拓宽观影视野、愿意直面现实复杂性的观众来说,这样的作品值得被重新发现。