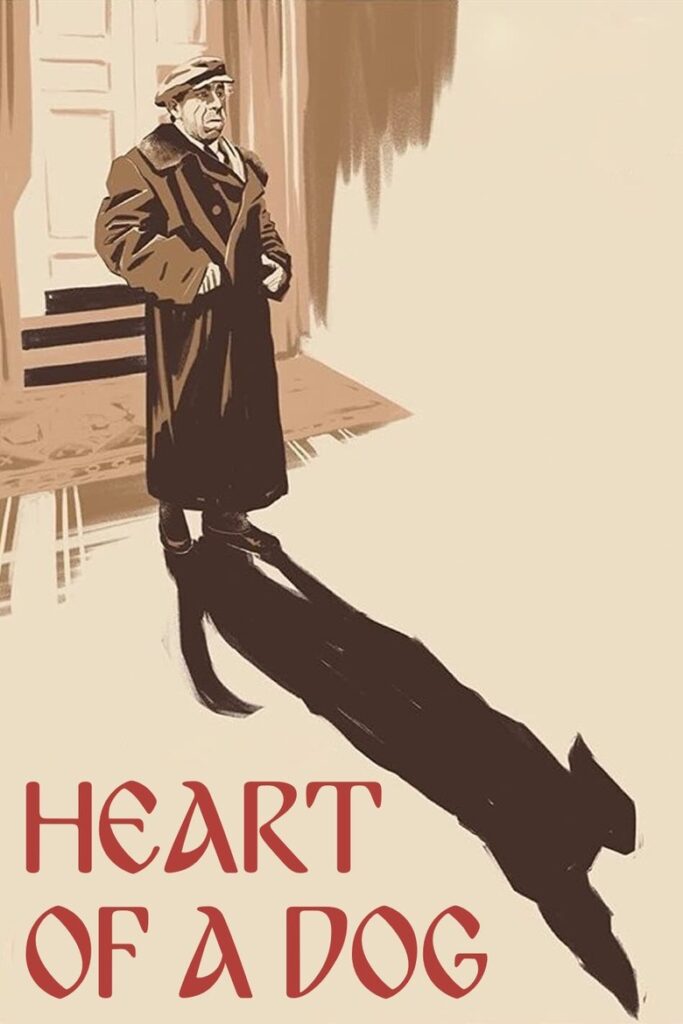

在主流影史中,讽刺往往以轻巧的笔调渗入剧情,更多是对社会弊病的温和提醒。然而,苏联电影《犬之心 Sobachye serdtse (1988)》却用一种几乎带有刀锋般锋利的方式,直指权力与人性的荒谬。这部改编自布尔加科夫同名小说的电影,在冷战余波尚未平息的年代悄然诞生,却始终游离在国际主流视野之外。

如果只看故事设定,《犬之心》充满了荒诞色彩——一位医生将流浪狗变成人,试图用科学改造社会。这种接近怪诞科学幻想的叙事,往往容易被误判为纯粹的黑色幽默。但实际上,导演弗拉基米尔·巴尔特科夫用极致写实的影像风格,赋予了这场“变形记”以深刻的社会寓言意味。镜头下的苏联公寓阴冷压抑,人与狗的界限被不断模糊,观众很难分清谁才是真正的“怪物”。这一切都带着上世纪苏联独有的荒谬感,既荒诞又令人不寒而栗。

与《朗读者》之外:道德困境为何成为欧洲电影母题所探讨的伦理两难不同,《犬之心》关注的是体制如何通过技术和权力,粗暴地介入人性。导演没有用说教的方式去批判,而是将批判隐匿在每一个细节里。比如主角沙里科夫的举止与语言,既是人又像狗,他的成长过程映射了体制对个体的异化。这不同于常见的“英雄式”叙事,观众无法轻易带入,而是被迫保持疏离和不安,这种情绪正是苏联讽刺作品独到之处。

苏联讽刺的尖锐,还体现在对集体主义神话的解构。电影中科学家的实验初衷,是用技术让社会变得更好,最终却引发了彻底的混乱。这种隐喻在当时的苏联体制下具有极强的现实针对性,却也让影片一度被边缘化。对于当代观众而言,影片的魅力正在于它对乌托邦幻想的无情解剖,以及对“技术万能”信仰的冷静反思。

美学上,《犬之心》没有采用炫技镜头,甚至可以说有些“原始”。摄影师大量使用灰暗色调、封闭空间和静态长镜头,将人物困在阴冷的环境中,这不仅映射出压抑的社会氛围,也让观众在视觉上感受到“被体制笼罩”的窒息感。这种冷峻的影像风格,与好莱坞式的华丽剪辑和情感宣泄形成鲜明对比,也成为苏联电影难以被主流市场接受的重要原因。

同样值得一提的是,导演对演员表演的把控极为克制。无论是扮演医生的叶甫盖尼·叶夫斯季格涅耶夫,还是饰演沙里科夫的弗拉基米尔·托尔索夫,都以近乎“非表演”的方式呈现角色。这种冷静甚至带有疏离感的表演,强化了影片的荒谬气质,让观众在情感上始终保持一种不适与警觉。

《犬之心》在国际影展上虽偶有亮相,却始终难以进入大众讨论的主流话语。被忽视的原因,一方面在于它深刻的本土文化语境,另一方面,则是它对体制、科技与人性的思考远比大部分类型片更为尖锐、晦涩。对于渴望拓宽视野的观众来说,这部电影提供了一种极为稀缺的观看体验——它不仅仅是对苏联历史的回望,更是对当代社会不断“技术化”趋势的冷静反省。

冷门佳作之所以值得被重新发现,正是因为它们提出了主流叙事不愿正视的问题。《犬之心》用近乎残酷的镜头直面社会结构之下的荒谬,回应了那些关于权力、个体与社会的永恒命题。这种尖锐的讽刺力量,是任何流行电影语境下都难以复制的独特美学体验。