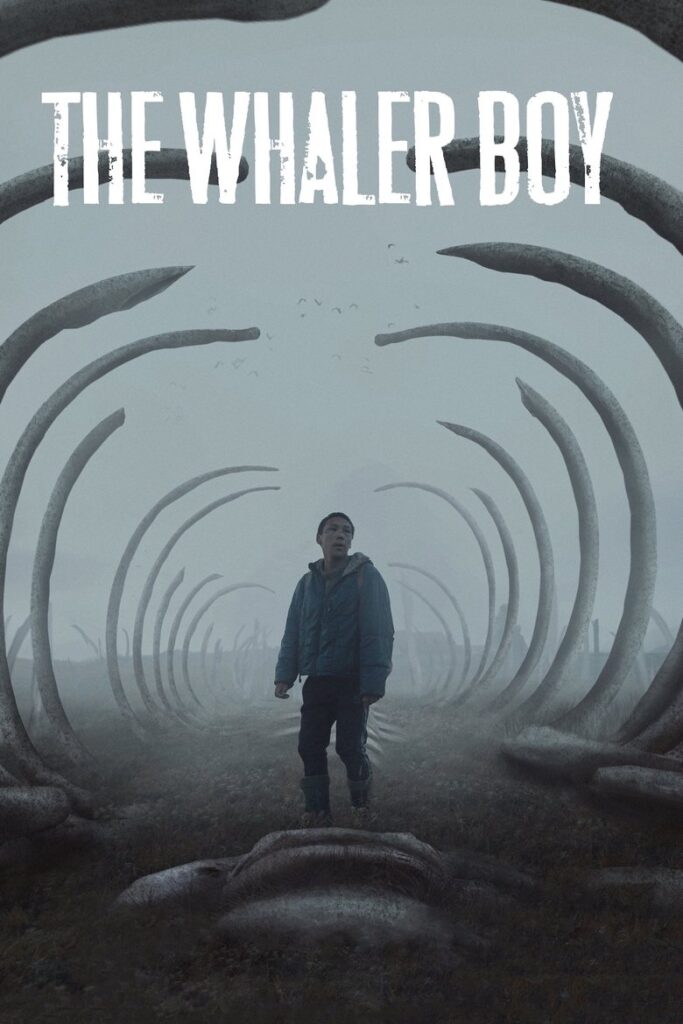

极地的风暴从未真正平息过,但在银幕上,北极往往静得像一块冰冷的墓碑。阿列克谢·瓦赫鲁索夫的《捕鲸人 The Whaler Boy (2020)》就是这样一部带着死亡静谧的北极影像,用极简的视听语言,揭开了人类孤独与欲望的边界。这部影片被世界主流影坛轻轻带过,却在懂得它的观众心中,留下了长久的回响。

首先,北极作为空间,天然就是主流叙事的盲区。地理的极致孤立造就了文化上的“他者”视角,《捕鲸人 The Whaler Boy (2020)》将俄国北极小镇上的“边缘人”,拍得像史前遗民。导演几乎不解释背景,只用冷静的远景和大量留白,表现主角少年流浪鲸村、窥视网络世界、试图跨越冰海的盲勇。电影里没有英雄的成长,只有人类在极寒和迷茫中缓慢消蚀的身体,这种无解的困境感,正是主流电影最难以承受的重量。

影片的美学选择极为克制。你看不到北极光的绚烂,只有灰蓝色调下被冻住的时间。导演用长镜头捕捉雪原的辽阔与无常,人物的每一次凝视和呆立,都像在聆听冰层深处的死亡低语。这里的静谧不是安宁,而是生命在极限下的脆弱。《捕鲸人 The Whaler Boy (2020)》的摄影风格与《幻梦墓园:科幻影像如何处理“记忆入侵”》中那些冷静、疏离的画面有异曲同工之妙,但它更强调极地的心灵荒原。

主流观众常常误读这种“安静”的电影。许多人会说它什么都没讲,或者“节奏太慢”,但这种慢,是导演对极地日常的尊重——北极没有大事件,只有日复一日的等待与错过。少年对网络女主播的单恋、村庄人与鲸的血缘纽带、族群的衰微与自救,全都被包裹在这种缓慢的死亡静谧中。电影没有给出希望,甚至连悲剧的爆发都以极其克制的方式展现,仿佛连灾难也被冻成了无声的冰块。

如果说《荒野猎奇录:伪纪录片为何越来越像真实恐惧》里,那种“荒野”是用来制造猎奇感与不适感的,那么《捕鲸人 The Whaler Boy (2020)》的荒野,则是纯粹的存在主义困局。这里的孤独不用刻意渲染,少年与鲸、人与大自然的关系,本身就是一种无可逃避的绝境。这种绝境感很难在好莱坞或华语主流电影里看到,因为它拒绝安慰与解答,只留下荒凉的诗意。

类似的北极影像其实一直被低估。比如挪威导演萨米·沙伊德的《白色低语 Sami Blood (2016)》,同样用极地的背景讲述原住民少女的成长困境。与《捕鲸人 The Whaler Boy (2020)》一样,这些电影里的北极,既是地理空间,也是心理空间,寒冷的和缓慢的,都是对抗主流叙事的方式。

被主流忽视的原因其实很简单:极地影像里不讲胜利、不讲救赎、不讲爽感,只讲时间如何一寸寸吞噬生命。对喜欢非主流、愿意耐心体会慢电影的观众来说,这种“死亡的静谧”是一种纯粹的美学体验——它让人直视生命的荒谬、孤独与渺小。极地不是遥远的风景,而是人类精神深处一片永恒的冰原。