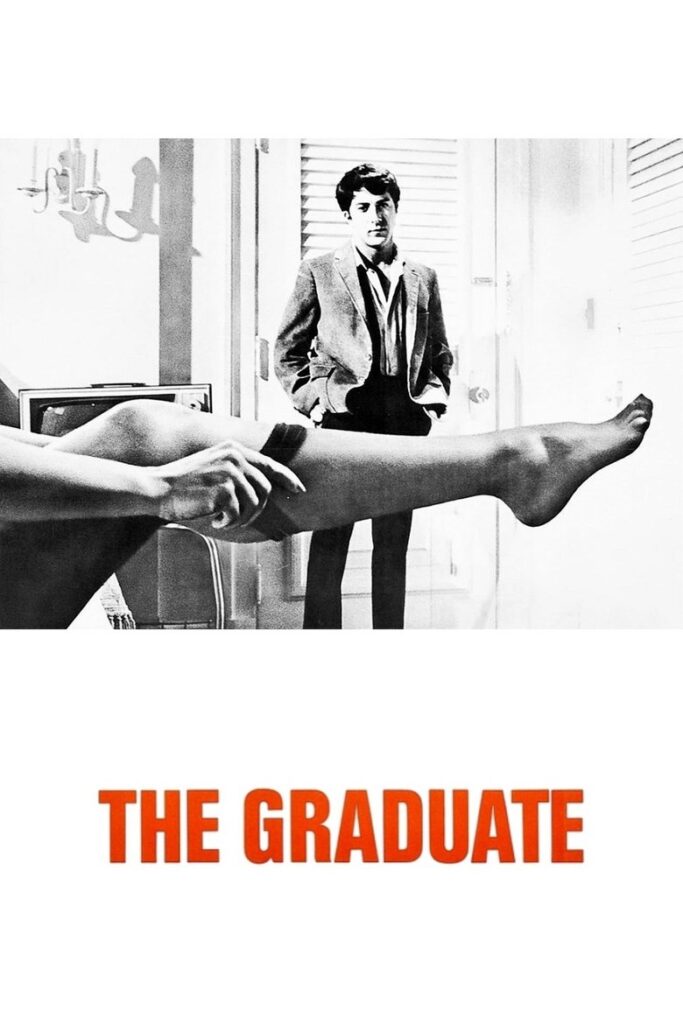

在很多人心中,反叛只是青春期里一阵令人尴尬的躁动,最终会被现实碾平。但有些电影却能把这种情绪拍得深刻、持久,甚至令人共鸣多年。《毕业生 The Graduate (1967)》正是这样一部作品。它从不被主流父母理解的青年视角切入,让“反叛”摆脱了简单的叛逆标签,成为了一种对于制度、规范、传统的终极质问。

《毕业生》的特别之处不在于它讲述了一个年轻人和年长女性之间的禁忌关系,而在于它用极度精致的镜头语言和节奏,把主人公本杰明的迷茫与无力感具象化。导演麦克·尼科尔斯用大量的封闭空间镜头、长时间的凝视与静止,把“窒息感”拉满。你会发现,无论是泳池底的玻璃静默,还是宾馆房间里令人不自在的灯光,都不仅仅是场景设定,更是一种内心困兽的写照。声音设计同样令人印象深刻,西蒙与加芬克尔的音乐贯穿始终,将本杰明的孤独与抗争渲染得更为深刻。

这部电影之所以能成为反叛主题的经典,不只是因为它捕捉到了六十年代美国社会的迷惘,更因为它的情绪是跨时代的。纵使今天的年轻人面对的世界与五十年前大不相同,那种“世界已经为我设计好一切,但我却不知该走向哪里”的无力感依旧普遍。主流社会习惯用“成功学”或“成长目标”来给青年们立规矩,但《毕业生》偏偏用一种近乎冷漠的幽默,拆解了这些看似理所当然的框架。这种叙事方式在当时因其“消极”“玩世不恭”受到不少批评,却反而让它在后来的影史中愈发重要。

在艺术层面,《毕业生》有着极具实验色彩的调度和节奏处理。比如反复出现的玻璃、门、窗,把角色隔绝在“世界之外”,让观众始终能感受到一种悬浮感。这种美学策略后来被无数电影借鉴甚至致敬。它的冷静、疏离和精致,为后来的许多独立导演提供了范本。正如不少人回顾《复仇女孩》:青春与愤怒如何形成暗黑成长片时会提到,《毕业生》其实早已完成了对青春困境的现代挖掘。

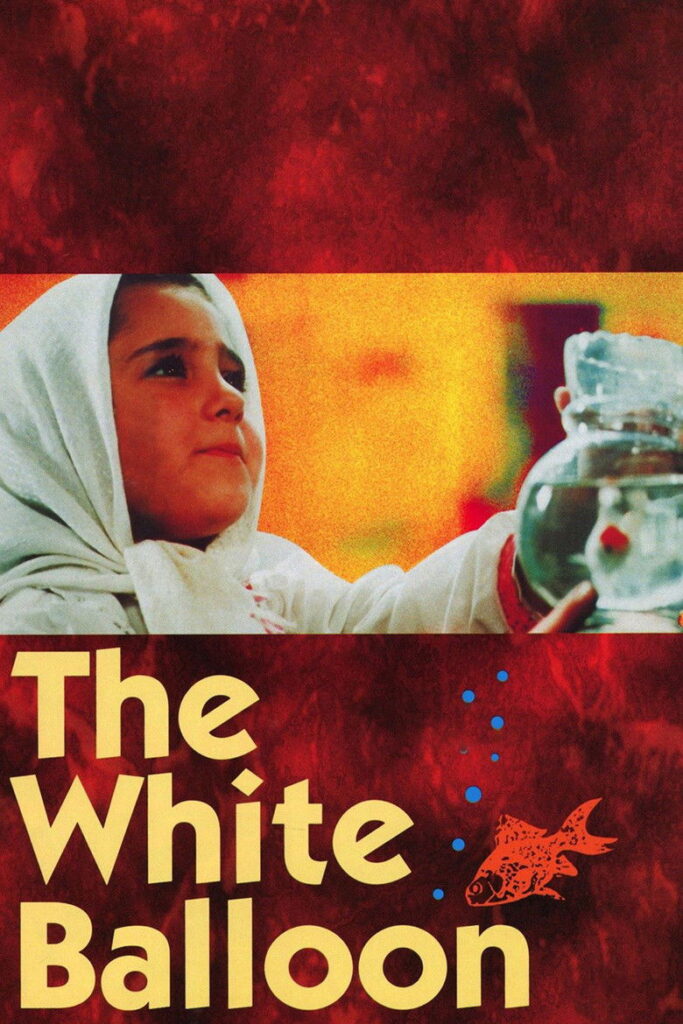

反叛主题之所以能成为经典,其实和被主流忽视的独立电影有着相似的命运。它们都在用自己的方式挑战权威、质疑规范。就像伊朗导演贾法·帕纳西的《白气球 The White Balloon (1995)》,一个简单的儿童故事,却通过极简的镜头结构和长镜头,把伊朗社会的阶层、欲望与梦想凝结在一场买金鱼的旅途里。影片没有直接批判体制,却用孩子的眼睛反问制度带来的无形压力。这种“温柔的反叛”,与《毕业生》那种充满黑色幽默的抗争异曲同工。两部电影都在自己的文化语境下,找到了质问世界的独特方式。

我们总喜欢把“反叛”归为西方青年的专利,忽视了全球范围内那些低调却锋利的表达。《毕业生》的成功之处,就是把反叛拍成了一种情绪、一种气氛,而不是一种口号。这也解释了为什么它在上映初期遭遇争议,却最终成为了“成长的必修课”。而贾法·帕纳西等独立导演,则让我们看到,反叛并非一定要高声呐喊,有时候,静静的凝视和温和的抵抗才最让人心生波澜。

被忽视的电影常常因为不迎合主流口味、缺乏大牌演员、或者太过个人化而被边缘化,但正是这些作品,才真正拓宽了电影的表达边界。它们的美学、叙事方式、甚至对现实的态度,都像是激流中逆行的鱼,提醒我们电影不只是娱乐和消费,更是质问和反思的武器。

反叛情绪之所以能成为经典主题,或许是因为它总能在不同文化、不同时代找到共鸣点。无论是《毕业生》里的本杰明,还是《白气球》中的小女孩,他们的质疑和挣扎都没能彻底改变世界,但却让观众相信,坚持自我、敢于怀疑,永远值得被铭记。