在主流电影几乎被类型化叙事统治的今天,把一部诗集改编成电影,听上去就像是在工业噪音中点燃一支火柴。可偏偏就有导演敢于挑战这道边界,比如《草叶集(独立改编版)》的出现,是一场显然不为票房或流量而生的影像冒险。

如果说瓦尔特·惠特曼的诗歌本身就像一场美国精神的漫游,那这部独立改编电影恰恰继承了诗歌的自由气质。它没有完整线性剧情,更无意讲述一个“好故事”。镜头里是反复出现的原野、街头、夜色和孤独的行人,人物的对白常常变成诗句的低语或呢喃,影像的节奏也像呼吸一样自由舒展。导演没有试图将诗意翻译为叙事逻辑,而是让诗歌成为影像的呼吸、节奏、甚至剪辑的动力。

这部电影的特别之处,就在于它拒绝将诗歌“翻译”为常规的电影语言。许多改编作品往往将文学的复杂意象简化成剧情节点,可《草叶集(独立改编版)》反其道而行之,保留了诗歌的模糊、开放和流动。观众看到的不是清晰的因果关系,而是情绪片段和氛围切片。这种处理方式,让电影更接近一场感官体验或精神漫游,而不是传统意义上的叙事消费。

为什么诗歌可以成为电影语法?答案或许就在那些“不被主流理解”的独立实验里。诗歌本质上是节奏、意象和声音的艺术,而电影作为综合性媒介,本就具备了融合这些元素的能力。导演通过长镜头、缓慢推进的景别变化、声音设计的空灵与间歇,把语言的音乐性和情绪性转化成了影像的呼吸感。这种转译,需要极强的作者意识和美学自信,也更容易被快节奏消费主义忽略,所以它注定属于极少数观众的“秘密名单”。

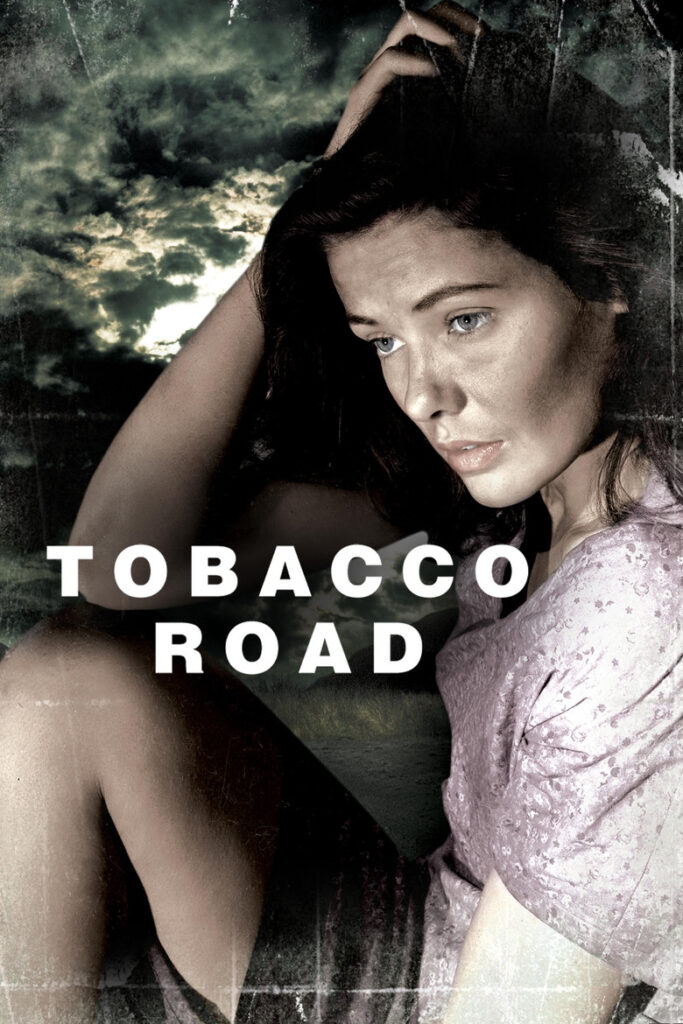

正如《矿工的女儿(冷门纪录版)》那样,有些影像的价值并不在于它讲了什么“新故事”,而在于它如何用独特视角重塑我们对某种生活、某种感受的感知。《草叶集(独立改编版)》的导演选择用诗意镜头拼贴美国边缘人的生活切面,不是为了猎奇,而是试图捕捉一种在主流语境下被遮蔽的孤独、渴望与自由。这种情感丰盈但却克制、模糊而又真实的影像体验,让人想到另一部被低估的实验片《烟草路 Tobacco Road (1941)》。这部由约翰·福特执导的作品同样以边缘群体为主角,用近乎诗意的镜头语言描绘贫困田野上的挣扎和尊严。

但与《烟草路 Tobacco Road (1941)》不同,《草叶集(独立改编版)》更进一步地把“诗歌化”作为核心策略。导演让观众成为诗歌的共同呼吸者,而不是故事的旁观者。影像中的人物和景物仿佛都处于一种未完成、未命名的状态,开放给每一个观众去重新命名和体验。这带来的观影感受是极为私密的,甚至可能让一些观众感到疏离和不适应。但正是这种不被主流理解的疏离感,才让这部作品成为诗歌与电影真正的交汇点。

独立电影之所以珍贵,往往正是因为它们不追求最大公约数的共鸣,而是坚持做小众且深刻的表达。《草叶集(独立改编版)》不仅仅是一部文学改编片,更是一场美学实验和精神冒险。它拒绝了所有被市场驯化的“电影语法”,选择用诗歌的方式感知世界。那些被忽视、被误解、被冷落的情绪和生活,通过诗意的影像重新获得了存在的正当性。

对于渴望拓宽观影体验、愿意付出耐心和感受力的观众来说,这类作品的价值远超娱乐。它们提醒我们,影像并不仅仅是讲故事的机器,更可以是一种诗意的呼吸。或许正如《隐秘森林》:韩国独立悬疑为何如此依赖“空间诡感”那样,有些电影的意义,就在于它们不断打破我们对“电影该是什么”的想象力边界。