在主流影像叙事里,加拿大电影常常被边缘化。即使在北美语境下,它们也似乎总被笼罩在一层难以穿透的冰霭之中。人们提起加拿大影像,常会误以为那只是好莱坞的寒带分支,鲜有属于自身的气质和锋芒。但若真正深入其内部,就会发现一种独有的荒野孤绝感——一片辽阔的静默,既是地理的,也是心灵的。为什么加拿大电影总带着这种寂寥气息?它究竟如何区别于其他国别的艺术片?

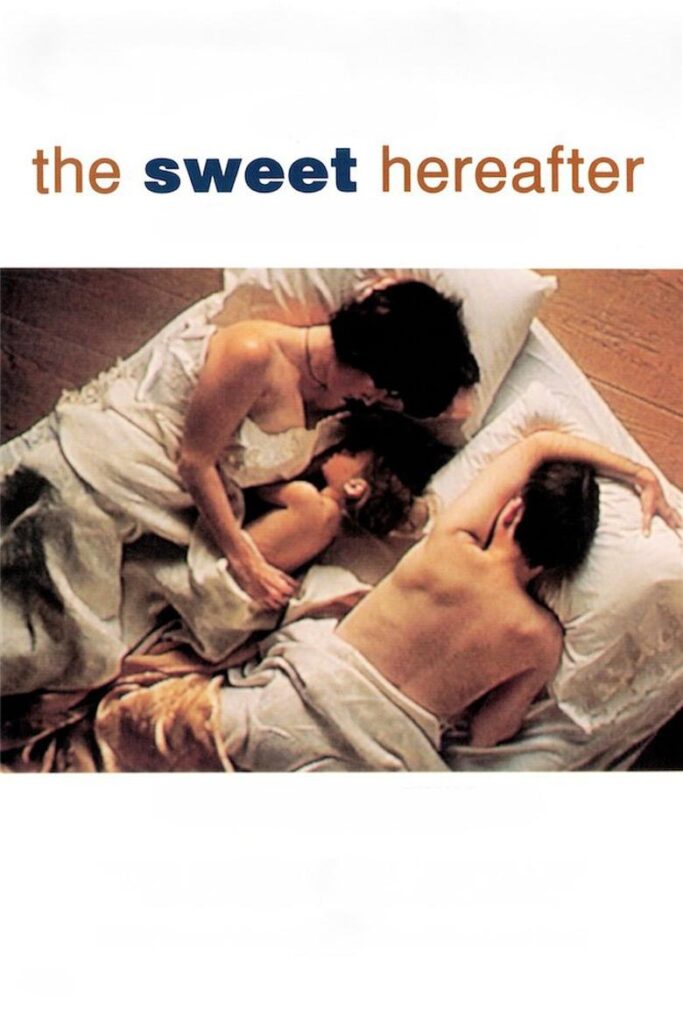

加拿大电影的地理宿命,是首先无法回避的切入点。横跨大陆的荒原、针叶林、湖区与雪地,构成了人物始终无法摆脱的环境压力。这种压力,不只是风雪与寒冷,更是空间的无限与人心的渺小。在阿托姆·伊戈扬的《甜蜜的来世 The Sweet Hereafter (1997)》中,导演用极简的镜头与缓慢的节奏,展现一场小镇校车事故后的集体创伤。外部的风雪似乎凝固了所有情绪,每个角色都在被环境包围的孤岛上各自挣扎。伊戈扬的镜头时而凝视冰封湖面,时而扫过寂静的林道,那种超越语言的孤独感,正是北方影像的诗学核心。

与美国电影里动辄出现的个人主义冒险、英雄主义不同,加拿大电影更倾向于展现人与自然、人与社区的脆弱联结。这种联结往往带有疏离感,甚至不自觉地走向一种“集体孤独”。在《雪城迷雾》这样的小众佳作中,这一点尤为突出。影片没有炫目的叙事技巧,也没有声势浩大的情感爆发,而是用大量静谧场景和松散日常,缓慢铺开人物的内心裂隙。观众会发现,这里的孤独不是灾难性的,而是一种被时间与环境慢慢消磨的、难以名状的淡淡哀愁。

这种美学追求,与加拿大的文化身份认同深刻相关。作为夹在英美之间的“北方邻居”,加拿大始终承受着外部文化的夹击和内部自我的模糊。在电影里,这种模糊化身为一种无声的张力——人物经常身处边缘地带,既不属于城市,也无法归属自然。正如许多人在阅读《矿工的女儿(冷门纪录版)》时体会到的那种社会底层的难以被看见,在加拿大的影像世界里,这种被忽视与边缘化被推向了更为广阔而空旷的地理与心理层面。

值得注意的是,加拿大导演往往以极为克制的方式处理情感。以蓬勃的青春片为例,美国电影喜欢用爆炸性的成长、爱情与冲突堆叠情绪,而加拿大同类影片如《小森林 Les Affamés (2017)》则更偏爱让一切在静水深流中发生。导演罗宾·奥贝尔巧妙地利用空间、光线与环境音,令观众仿佛置身于边远小镇的冬夜。这里的恐惧与希望、孤独与依存,都像雪一样慢慢落下、融化,无需大声宣告便已沁入骨髓。

加拿大电影的冷门与被忽视,很大程度上也来自于其“反类型”的姿态。在主流市场追逐爽快感和情节推进的时代,这些作品偏偏选择了克制、暧昧、甚至拒绝明确结论。例如《夜之河口》:孤立社区为何天然适合心理故事中所提及的那种心理空间的自我闭锁,在加拿大影像里被提升为一种国民性的集体无意识。许多影片宁可让故事停留在未解的荒野里,也不肯给出舒适的答案。这种美学选择,让习惯了好莱坞叙事节奏的观众一时难以适应,但恰恰是这种“难以适应”,构成了加拿大影像的独特魅力。

如果你渴望看见与众不同的电影世界,加拿大的冷门佳作值得一试。它们不会立刻让你热血沸腾,却会在你离开影院或屏幕很久之后,依然留下一片冰雪未化的孤独与思索。这种“慢热”的艺术体验,让人在平淡之中体会到情感的深度,也许正是当今快节奏娱乐语境下最值得被重新发现的银幕品质。