梦,是意识与潜意识交界的荒原。它模糊了真实与虚幻的边界,让时间折叠,让空间流转。而那些将梦境作为叙事核心或视觉母题的电影,往往因过于晦涩、节奏缓慢或形式实验性强,被主流观众拒之门外。它们在影像中构建起一座座迷宫,邀请观者进入那些不可言说的潜意识暗流。

梦的电影语法

梦境电影的特殊之处,在于它打破了传统叙事的因果逻辑。在这里,人物可以突然出现或消失,场景在瞬间切换,情绪如潮水般涌来又退去。这种非线性的叙事策略,恰恰贴合了梦的本质——它不遵循理性,而服从于情感的引力。

从视觉呈现上,这类影片常常运用超现实主义的意象与符号系统。重复出现的物件、变形的空间、失焦的面孔,都成为解读潜意识的密码。摄影机不再是客观的记录者,而是主观意识的延伸,它捕捉的不是物理世界的表象,而是心灵深处的波动。声音设计同样关键:环境音的失真、对白的模糊、突兀的静默,都在制造一种介于清醒与沉睡之间的恍惚感。

这些电影往往触及记忆与创伤的关系。梦成为心理防御机制的产物,也是自我疗愈的场域。它们探讨人如何在梦中重构过去,如何在幻象中寻找真相,又如何在醒来时发现,梦与现实的界限从未真正存在。

被遗忘的梦境影像

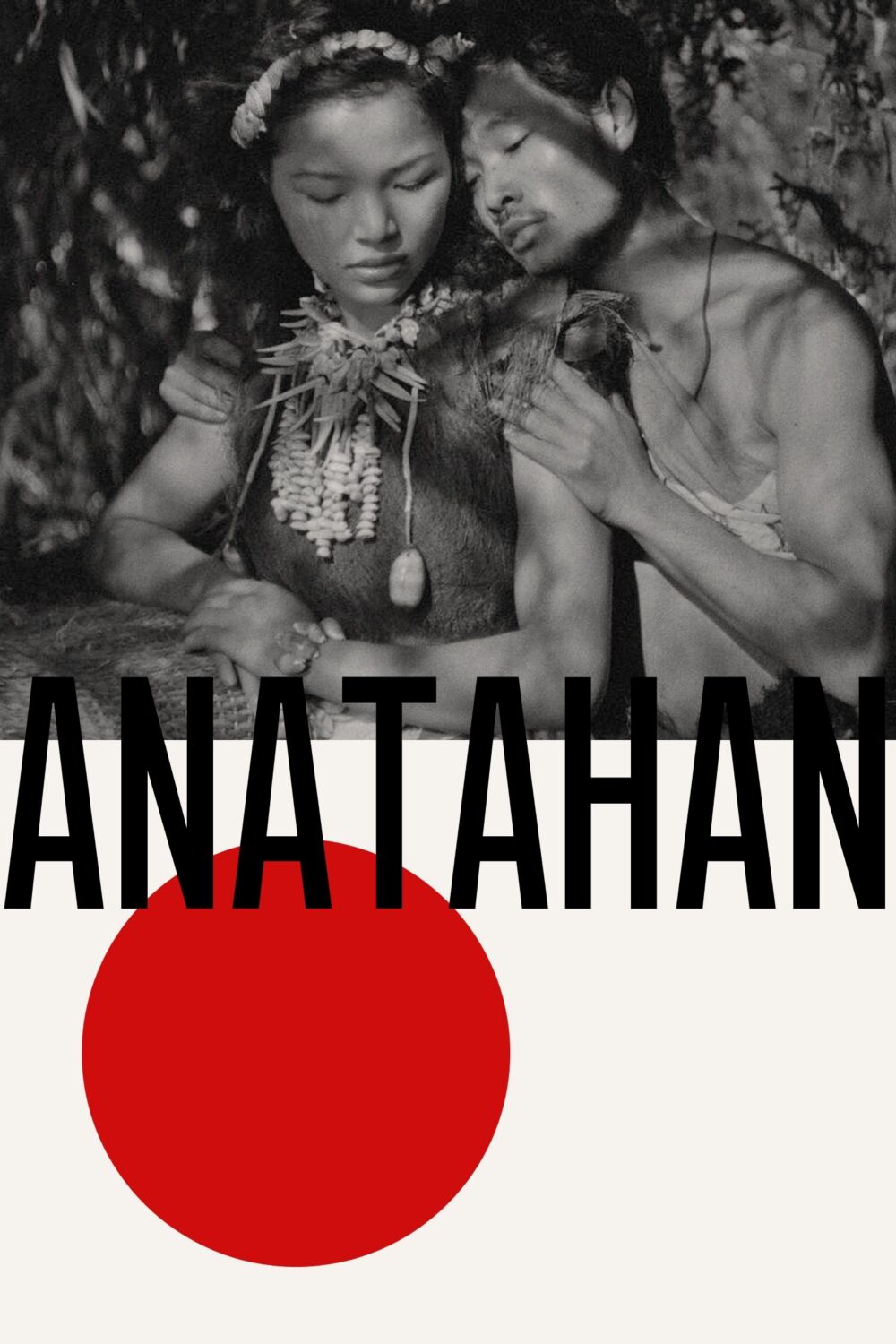

《安娜塔汉》(Anatahan · 1953)

导演:约瑟夫·冯·斯登堡

二战后十二名日本士兵流落荒岛,围绕唯一的女性展开权力与欲望的角逐。斯登堡用全摄影棚搭景的方式,创造出一个完全人工化的热带环境,棕榈叶是纸做的,天空是布景,连海浪声都透着虚假感。这种刻意的非真实性,让整部影片笼罩在集体癔症般的梦魇氛围中。士兵们困在这个封闭空间里,逐渐丧失对时间和道德的感知,岛屿本身成为一个巨大的潜意识剧场。影片的旁白由导演本人用英语朗读,与日语对白形成疏离感,仿佛这是一场被观察的梦境实验。这部作品在当时遭遇票房惨败,却预言了后来”密室人性”题材的诸多母题。

《去年在马里昂巴德》(L’Année dernière à Marienbad · 1961)

导演:阿伦·雷乃

一座巴洛克风格的酒店,一段无法确认的往事,一次可能从未发生的邂逅。雷乃与编剧阿兰·罗伯-格里耶合作,将新小说派的叙事策略搬上银幕。影片中的时间是循环的、可逆的,空间是镜像的、重叠的。男主角坚称一年前在此遇见女主角,而她却全然否认。摄影机在华丽的走廊和花园中缓慢推移,人物如幽灵般出没,他们的对白充满矛盾和悖论。整部电影像一场永不醒来的梦,观众无法确定哪些是记忆,哪些是幻想,甚至无法确定这段关系是否真实存在。影片获得威尼斯金狮奖,但至今仍是最具争议的”难懂”经典之一。

《安达卢西亚之犬》(Un Chien Andalou · 1929)

导演:路易斯·布努埃尔

这部十六分钟的短片是超现实主义电影的开山之作。布努埃尔与达利合作,将梦境的荒诞逻辑直接转化为影像:切割眼球的剃刀、手掌上爬出的蚂蚁、被绳索拖拽的钢琴和死驴。影片拒绝提供任何理性的解释,场景之间没有因果关系,只有情绪的暴力碰撞。这种激进的形式实验,在当时的巴黎首映时引发骚乱,布努埃尔甚至在口袋里装着石头以防被观众殴打。近一个世纪后,它依然是梦境美学的教科书,每一帧都充满精神分析的隐喻和象征。

《穆赫兰道》(Mulholland Dr. · 2001)

导演:大卫·林奇

洛杉矶,一座被梦境吞噬的城市。林奇用前半段的明亮与后半段的黑暗,构建出梦与现实的双重结构。女演员贝蒂的好莱坞梦想,在某个时刻坍塌成黛安的绝望人生。影片中充满林奇式的符号:蓝色钥匙、沉默俱乐部、神秘的牛仔、恐怖的流浪汉。这些意象不指向单一答案,而是指向潜意识的多重可能。观众在观看过程中,逐渐意识到自己也成为了梦的一部分,那些看似荒谬的细节,最终在某个瞬间突然连接成令人战栗的图景。这部影片在戛纳获得最佳导演奖,却因叙事的极度破碎让许多观众在影院中途离场。

《四百击》之后:特吕弗的《野孩子》(L’Enfant sauvage · 1970)

导演:弗朗索瓦·特吕弗

十八世纪,一个在森林中长大的男孩被带回文明社会。特吕弗用黑白影像和纪录片式的克制,讲述驯化与教育的过程。但影片真正触动人的,是那些男孩回望森林时的眼神——那里有他梦中的自由,也有失落的本能。文明与野性的对立,在孩子的潜意识中形成持久的张力。特吕弗本人出演医生,他的温柔与坚定,既是启蒙者,也是剥夺者。这部影片常被归类为历史传记片,但它本质上是关于身份认同的梦魇,关于一个人如何在两种存在状态之间撕裂。

《广岛之恋》(Hiroshima mon amour · 1959)

导演:阿伦·雷乃

一个法国女演员与一个日本建筑师的短暂情事,唤醒了她在战争中的创伤记忆。雷乃用大量的闪回和重叠影像,将个人记忆与集体历史交织。女主角在广岛的酒店房间里,反复回忆起占领时期在法国小镇与德国士兵的爱情。两段恋情、两座城市、两场战争,在梦境般的剪辑中互相渗透。影片的对白由玛格丽特·杜拉斯撰写,充满诗性和重复,像咒语一样在银幕上回响。这种将个体创伤与历史灾难并置的手法,开创了现代主义电影处理记忆的新方式。

《鬼婆》(Onibaba · 1964)

导演:新藤兼人

战国时代,芒草丛生的荒野,两个女人靠杀死落单武士为生。新藤兼人用极简的场景和原始的生存法则,营造出一种梦魇般的压迫感。芒草如海,风声如兽,夜晚的荒原成为欲望与恐惧的舞台。影片的高潮是那张能剧般的鬼面具,它粘在脸上无法取下,成为罪孽的具象化。黑白摄影强化了光影的暴力感,每一帧都像版画一样粗粝有力。这部影片在日本国内引发争议,因其露骨的性与死亡主题,但它对人性黑暗面的探索,已超越通俗恐怖片的范畴。

《持摄影机的人》(Chelovek s kino-apparatom · 1929)

导演:吉加·维尔托夫

这部苏联先锋电影完全抛弃了叙事,用纯粹的视觉蒙太奇捕捉城市的一天。但在维尔托夫的剪辑中,现实被解构又重组,时间被压缩或延展,运动被分解成几何图案。摄影机成为”电影眼”,看见人眼无法看见的真相,同时也创造出超越现实的幻象。影片中反复出现的镜头是摄影机本身和剪辑师的工作画面,这种元电影的自我指涉,让观众意识到:所谓的”真实记录”本身就是一场被操控的梦。这部作品在当时被批判为形式主义,却预言了未来实验电影的诸多可能。

延伸观影

– 《去年在马里昂巴德》(L’Année dernière à Marienbad · 1961)

– 《八部半》(8½ · 1963)

– 《镜子》(Zerkalo · 1975)

– 《欧洲特快车》(Zentropa · 1991)

– 《千禧曼波》(Millennium Mambo · 2001)

梦境电影从来不提供答案,它们只是打开一扇门,让观众窥见意识深处的混沌与诗意。这些被忽视的影像,适合那些愿意放弃确定性、拥抱模糊与矛盾的观者。它们提醒我们:电影不仅是讲故事的工具,更是探索人类心灵的显微镜。