战争从来不是只有一个声音,却常常只被一种声音书写。在钢铁与火焰交织出的历史叙事里,女性的经验如同被遗忘的幽影,时常游离于主流视野之外。当我们提及战争片,脑海中浮现的多是硝烟、枪炮、男性的英雄主义与牺牲,少有人问:女人在战争中经历了什么?她们如何体会失去、恐惧、坚强,甚至是对生存的隐秘渴求?

苏联导演斯维特兰娜·阿列克谢耶维奇的纪实文学曾以《战争没有女人的脸》为名,揭开了女性对战争的独特记忆。虽然这本书并没有直接改编为电影,却深深影响了后来的影像创作者,推动女性独立导演大胆书写、拍摄属于女性的战争故事。

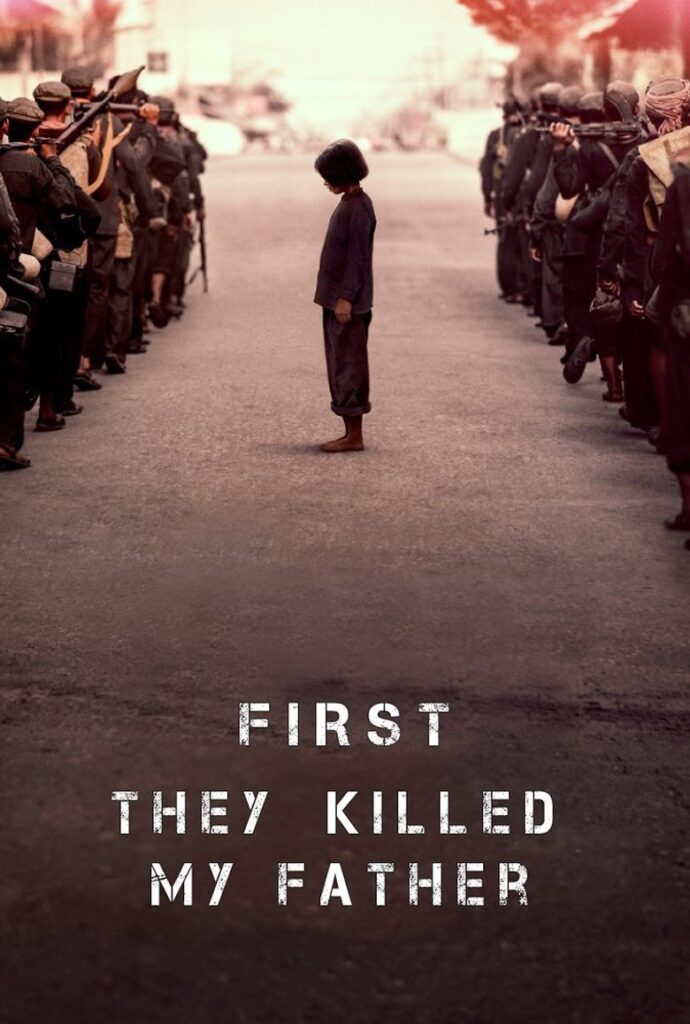

在近年来全球电影的暗流中,有一部来自格鲁吉亚的作品以极其克制的视角,将女性置于战争的正中央,那就是《第一次他们带走父亲 First They Killed My Father 2017》。导演安吉丽娜·朱莉以柬埔寨红色高棉时期为背景,拒绝宏大叙事,转而用一个小女孩的眼睛,直视历史的暴虐。镜头时常低垂,仿佛摄像机弯下身子,贴近孩子的目光,所有关于战争的巨大恐怖都缩小成细碎的惊慌、饥饿与茫然。与其说这是战争片,不如说是一场关于幸存、记忆和失声的冥想。朱莉不让成人的判断打断儿童的直觉,战争的残酷由细节传递——一只丢失的鞋、一根被抢夺的糖葫芦、一个凝视着远方的眼神。主流战争电影往往关注胜利与牺牲,但这里,战争只是让人变得沉默,甚至无名。

与《第一次他们带走父亲 First They Killed My Father 2017》类似,波兰导演阿格涅丝卡·霍兰的《欧洲,欧洲 Europa Europa 1990》用女性细腻的视角,探查战争如何渗透进个人的身体与身份。影片并不满足于讲述生与死,而是不断追问:在极端环境下,女性如何保有自我?女主角在身份流转、信仰动摇中,始终表现出异于男性角色的生存智慧与情感韧性。霍兰的导演手法里有一种拒绝陈词滥调的冷静——她用长镜头记录下角色的凝视,用静置镜头刻画无声的恐惧,让观众感受到战争下女性自我保护的本能与无奈。

但为什么这些作品常常被主流视野忽视?一方面,战争电影的市场逻辑决定了男性叙事的主导地位,商业片热衷于宏大的动作场面与胜利的宣言;另一方面,女性经验在集体记忆中的边缘化,使得她们的故事难以被广泛认可。比如《枕边书》:彼得·格林纳威如何把肉身当成画布那般,女性导演往往要在影像中自我证明,用更隐秘的语言与画面去表达内心的震颤与对抗。这些影片不只是在讲女性的痛苦,更是在重构观众理解战争的方式。

美学上,许多女性视角的战争片并不强调血腥和爆炸,而是更关注日常的失序与身体的感知。例如,导演常用特写捕捉角色的微表情,用自然光制造出柔和的氛围,让观众进入一种近乎触觉的共感。叙事上,她们倾向于碎片化、非线性结构,以记忆和情绪为主线,而非事件的推进。这种方式让观众不仅仅在理性上理解战争,更在感受上体验到“活着”的不易。

从文化语境来看,女性战争电影往往更敢于直面创伤和羞耻,将那些被遮蔽的历史带回公共讨论。她们讲述的不只是生理和心理的伤痕,也是对体制、父权乃至民族主义的质疑。这种质疑如同《野马分鬃》:青春与愤怒如何在影像里对撞中所呈现的那样,内敛却有穿透力。女性导演用个人的细腻书写,反抗了战争叙事中一贯的集体主义、牺牲美学与阳刚神话。

正因如此,当我们在主流平台上找不到这些片子时,不妨问问自己:我们是否已经习惯只用一种方式感受历史?在那些被忽视的女性目光中,战争并不是用来歌颂的,而是用来被记住、被哀悼、被反思的。她们的故事为影像世界注入了更多可能性,让影迷在一片喧嚣中,找到真正属于自己的共振。