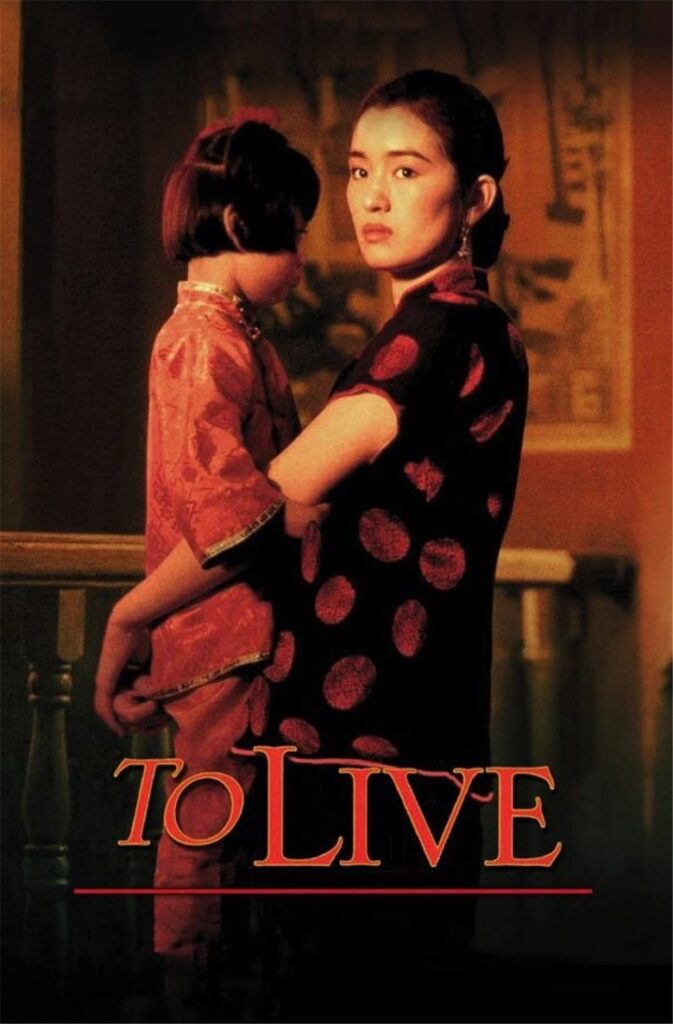

在主流电影的热烈光芒之外,有些作品总被贴上“沉重”“难懂”或“遥远”的标签,被大多数观众轻轻跳过。但正是这些疏于被注视的影像,让我们得以窥见生活深处的复杂与温度。张艺谋的《活着 To Live (1994)》正是这样一部电影。它没有华丽的特效,没有英雄式的叙事,却用极致朴素和细腻的镜头,把苦难变成了一曲不屈的生命颂歌。

电影的“苦难美学”常常被误解为对痛苦的消费,仿佛只有极端不幸才能换来观众的眼泪。但《活着 To Live (1994)》并不如此。张艺谋以极度克制的方式,拒绝煽情。他让镜头静静地跟随福贵一家,记录他们在时代洪流中的挣扎与顽强。这种冷静甚至近乎冷漠的视角,实际上将人物的尊严和生活的真相托举得更高。电影用缓慢的节奏、长时间的静止镜头和饱和度极低的色彩,营造出一种被时间冲刷过后的苍茫感,让观众能把自己的情感投射进去,而不是被导演带着“感动”走。

在中国影像史上,《活着 To Live (1994)》之所以特殊,不只是因为它遭遇了种种审查与禁映,更因为它以极简的叙事,凝聚了整个民族在历史巨变中的共同记忆。电影不讲宏大叙事,也不去塑造“伟人”,而是选择了一个最普通、最脆弱的小人物作为切口。这种“微观叙事”让生命的重量变得具体而真实。正如另一些被忽视的作品——比如《归来》:记忆与政治如何在家庭内心重叠——一样,张艺谋始终关注历史与个体之间微妙的张力。

很多观众会觉得《活着 To Live (1994)》太苦了,甚至有些压抑。但其实电影最动人的地方,正是在苦难中生长出的温情和希望。导演没有用任何宏大的背景音乐来指引情绪,而是让角色在沉默、眼神、细微动作中展现出对生活的热爱。比如家破人亡后,福贵和家珍依然会在黄昏下聊着鸡毛蒜皮的小事,那种被苦难磨砺过的亲情,比任何一场煽情的哭戏都更让人动容。

电影还展现了一种极其罕见的“非主流”生命观。在主流社会的叙事中,成功、幸福往往被等同于外在的获得,但在《活着 To Live (1994)》里,活下去本身就是最大的胜利。这种对生命本体的关注,在当下快节奏、功利化的观影氛围中,显得格外稀缺。它提醒我们,也许人生的意义并不在于奔向某个彼岸,而是能在风雨中相互搀扶,走到黄昏,彼此安慰。

如果把镜头拉远,会发现类似的主题在全球许多被忽视的电影中同样闪耀。比如波兰导演克日什托夫·基耶斯洛夫斯基的《十诫 Dekalog (1988)》,用十个普通人的故事,探查人在道德困境中的挣扎与救赎。尽管文化语境不同,这些作品都在反复追问:当苦难来袭,我们还能否坚持内心的人性和温柔?

让这些电影长期被冷落的原因,往往正是它们不肯妥协于主流期待。它们拒绝用简单的情节和廉价的情感满足观众的猎奇心,也不屑于用审丑或猎奇的方式“卖惨”。正因如此,它们需要观众主动走近,用耐心和开放的心态去体会其中的细节和温情。

对于渴望拓宽视野、探寻世界更多可能性的观众来说,《活着 To Live (1994)》并不是一部让人“看完就忘”的电影。它像一道沉静的光,穿透历史的迷雾,将个体的坚韧与善良照亮。在社交媒体和短视频充斥的当下,这样的影像或许并不“时髦”,但正因如此,它们才更值得被重新发现。生命的苦难不只是悲剧,更是一首关于坚持、宽容、爱的歌。

在“如何用影像表达荒诞现实主义”的讨论里,《杀生》:荒诞现实主义如何成为中国影像表达的探索方向与《活着 To Live (1994)》遥相呼应。它们都在用各自的叙事方式,试图解答一个古老的问题:在无法选择的命运里,人究竟如何活着?