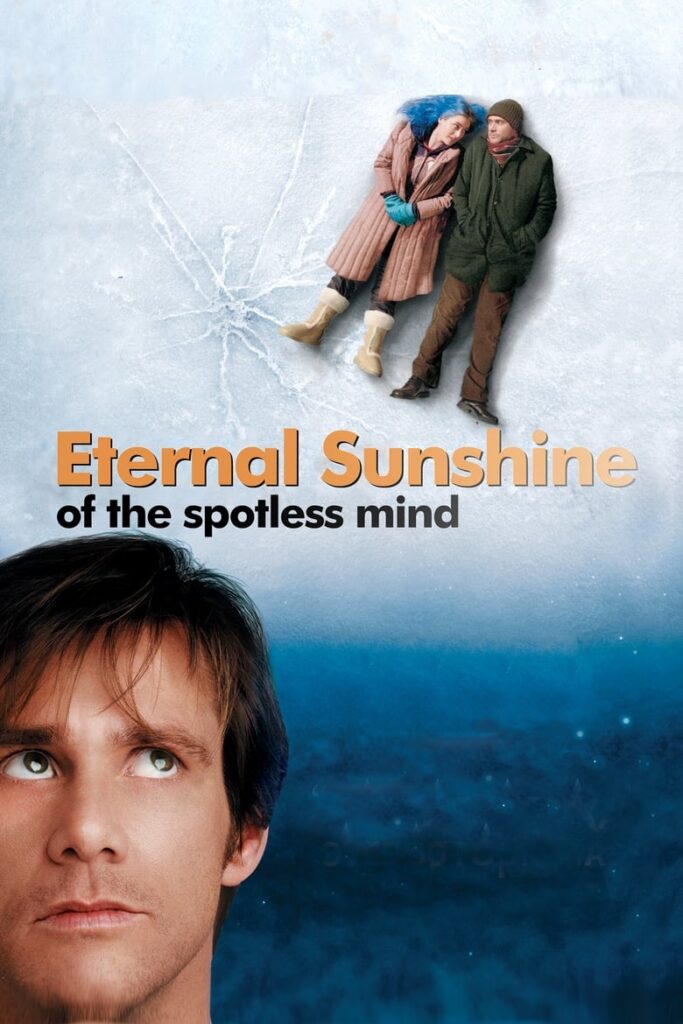

在主流爱情电影总是试图说服观众“爱会治愈一切”的语境下,《美丽心灵的永恒阳光 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)》像一枚冷静的问号,戳破了浪漫神话。米歇尔·贡德里和编剧查理·考夫曼用一段被反复抹去和重写的记忆,拆解了爱情与自我认知的复杂关系。影片没有被主流视野彻底忽略,却长年被误读为“奇幻爱情小品”,它的深刻其实远远超出了类型标签,值得在浮躁的观影时代被重新发现。

爱情的本质,是不断重复的悔恨与渴望

与其说《美丽心灵的永恒阳光》讲了一个“失恋后想要忘记”的故事,不如说它用记忆删除的科幻外壳,暴露了亲密关系中不可调和的核心矛盾。主角乔尔和克莱门汀互相删除对方,却在记忆碎片中不断重逢;感情的裂痕并不会因“抹去”而愈合,反倒像《远离她》:阿尔茨海默症如何挑战爱情的底线中阿尔茨海默症所带来的情感消解——遗忘只是让痛苦换了种形态继续存在。

电影最特别的地方,在于它没有制造“和好如初”的幻觉。贡德里镜头下的记忆空间,是斑驳、错位、流动的。那些日常琐事、争吵、怨恨,和短暂的甜蜜交错出现,反复提醒观众,爱人就是那个最懂得伤害你的人。影片用不断崩塌的场景和非线性剪辑,模拟了记忆消融时的无力感与混乱,观众仿佛身处乔尔的主观世界,和他一起在脑海废墟里试图拯救即将消失的点滴温柔。

形式突破:记忆的视觉迷宫

在好莱坞标准叙事之外,本片的影像风格极具实验性。贡德里放弃了数字特效,转而用手工布景、光影错位和一镜到底制造出梦境质感。比如反复出现的超现实空间——书店书页突然变白、房间塌陷、人物消失——这些都不是炫技,而是在模拟大脑处理记忆的真实状态。导演用不稳定的摄影机、突兀的剪辑,制造一种随时可能断裂的情绪氛围,让观众始终无法获得稳定的安全感。

更重要的是,影片没有用理性分析去解释“为什么爱会失败”,而是让观众沉浸在混乱、悲伤、又不舍的情绪流中。这种风格与彼得·格林纳威在《枕边书》:彼得·格林纳威如何把肉身当成画布中的身体、文本与影像的拼贴异曲同工,都在用形式本身表达情感的复杂。

被忽视的作者性:考夫曼式的存在焦虑

查理·考夫曼的剧作总是将人的内心世界变成一座迷宫。他关注的不是“如何谈恋爱”,而是“人在关系中如何与自己相处”。《美丽心灵的永恒阳光》里,记忆被反复擦除,每一遍都是自我身份的重塑:如果你抹去所有痛苦的回忆,你还是你吗?你还能爱人吗?这种哲学命题让本片远离了主流爱情片的舒适区,也让部分观众觉得“太抽象”“太难共情”。但恰恰是这种陌生感,才让它成为值得一看的冷门佳作。

文化语境下的遗憾与救赎

影片上映时正值浪漫喜剧类型鼎盛,市场和评论界对它的评价出现两极分化。有人被它的温柔和怪诞打动,也有人不适应其中的晦涩和非传统结构。多年后回望,它反而在“如何面对亲密关系的失败”这个时代母题中,显得愈发前卫而坦诚。它没有许诺“全新开始”,而是揭示了爱的轮回与自我和解的艰难。

和《被嫌弃的松子的一生》:华丽视觉为何反衬残酷人生类似,《美丽心灵的永恒阳光》用极具个人印记的美学和情绪,抵抗着现实的残酷。它不教你如何成为更好的人,只是温柔地承认:爱与被爱,注定是一场反复流泪又无法放手的挣扎。

对那些渴望在电影中找到真实情感碎片的观众来说,这部作品值得反复回望。它不仅仅是爱情的寓言,更是一场关于记忆、身份和自我救赎的实验——在遗忘与铭记的拉锯中,每个人都能找到属于自己的痛与美。